目次

この記事は 富士浅間神社五社巡りバスツアー の紹介記事です。

最初に2018年1月、第1回目の日帰りバスツアーはどこにしようか。

一富士二鷹三茄子

富士山にしよう!それで、選んだのがこの浅間(せんげん)神社五社巡りです。

富士山を左回りに回る浅間神社五社巡りの1つ1つの神社は近いので、バスの移動がそれぞれ30分以内です。だから、トイレが心配な方も安心。また、歩く時間も少ないので、ご年配の方も散歩する感覚で参加できます。

御朱印帳を集めて間もない方も、このツアーだけで7つの御朱印をいただけます。2つ御朱印がいただける神社が二社あるからです。私も、今回のバスツアーで初めて御朱印帳を持参しました。そして、一日で6つの御朱印をいただきました。

四季の旅:浅間神社五社巡り

1日で5つの浅間神社を巡り、その違いを感じられるおトクなツアーは、四季の旅ならではです。

浅間神社の祭神は「コノハナサクヤヒメ」

コノハナサクヤヒメは、アマテラスオオミカミの孫・ニニギノミコトに求婚されます。彼女の父オオヤマズミはそれを喜んで、姉のイワナガヒメも一緒にニニギに送りました。しかし、ニニギは、醜いイワナガヒメを送り返したのです。父オオヤマズミは怒りました。

「私が娘二人を一緒に差しだしたのは、『イワナガヒメを妻にすればニニギの命は岩のように永遠のものとなり、コノハナサクヤヒメを妻にすれば木の花が咲くように繁栄するだろう』と誓約を立てたからである。コノハナサクヤヒメだけと結婚すれば、天津神の御子の命は木の花のように儚くなるであろう」

このことから、ニニギの子孫の天皇の寿命は短くなったのです。

コノハナサクヤヒメは一夜で身ごもってしまい、ニニギは「自分(天津神)の子ではなく、国津神の子ではないか」と疑いました。彼女は疑いを晴らすために、誓いを立て産屋に入り、「天津神であるニニギの本当の子なら、何があっても無事に産めるはず」と、産屋に火を放って、その中でホデリ・ホスセリ(海幸彦)・ホオリ(山幸彦)の三人の子を産みました。ホオリの孫が、初代天皇の神武天皇です。

コノハナサクヤヒメは、縁結び・子授け・安産・子育ての守護神です。

東口冨士浅間神社

http://www.higashiguchi-fujisengenjinja.or.jp新宿を出て最初の休憩は、約1時間40分後の東名高速の足柄SAです。足柄SAから30分ほどで、最初の「東口冨士浅間神社」に到着です。

バスの止まる宮上駐車場は参道が始まる大鳥居とは反対側で、奥の社殿に近い方になります。(案内図参照)

浅間の杜の入り口には、女子なら潜れる「根上がりモミ(縁結びの木)」があります。この根上りモミは、モミの大木にブナとカシが結び合っています。さらに歩いていくと、県天然記念物「ハルニレの木」があります。

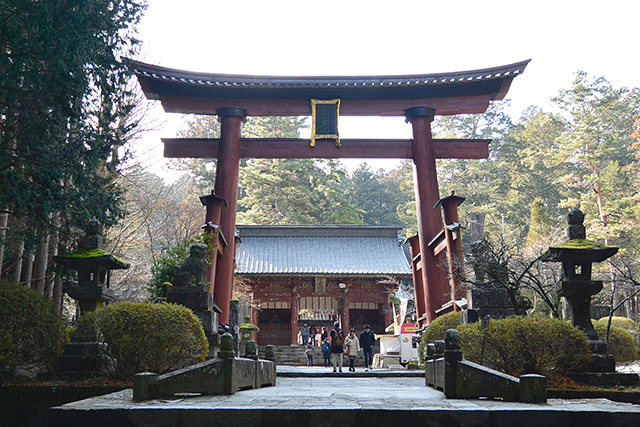

そして、参道・入り口に出ました。左横に「信しげの滝」がある大鳥居には「不二山」と表記されています。「この山は二つとありません」と宣言しているようです。

鳥居の向こうに見えるのが、楼門です。楼門の前では、ふつう狛犬が座っているのですが、ここは故事「獅子は我が子を千尋の谷に落とす」にちなんで、珍しい獅子の親子の姿です。

富士講と講社碑

「富士講」とは、富士山へ登拝(とはい)し修行することを目的とするグループのことです。江戸では「八百八講」といわれるほど、富士講が盛んでした。「講社碑」とは、富士講の人達によって、登拝した記念などのために奉納された石碑や石灯籠です。「根上がりモミ」の近くにたくさん設置されていました。※登拝(とはい)とは、富士山の恵みをおがみながら登山すること

北口本宮冨士浅間神社

http://sengenjinja.jp/index.html

参道に入ると、戸隠神社の杉並木のようなひんやりとした空気が清々しく、身が引きしまります。

参道右には、富士山開祖の「角行の立行石」があります。立札にはこうあります「角行(藤原武邦)が吉田の地を訪れ、富士山を遙拝(ようはい)し、酷寒の中を裸身にて、石上に爪立ちして30日の荒業をした。全身より、血を噴き、里人の勧めで行を止めたと伝えられている」。現代人では考えられない修業ですね。

※遙拝(ようはい)とは、遠く隔たったところから富士山を拝むこと

日本最古の木造の大鳥居をくぐり、随神門を通りぬけると、拝殿の前、左にある「太郎杉」は山梨県指定、右にある「冨士夫婦檜(ヒノキ)」は富士吉田市指定の天然記念物です。

参拝のために並んでいてビックリしたのは、賽銭箱の上にある大きな二つの天狗の面です。コノハナサクヤヒメの父神オオヤマズミです。

「安易にお願いしてはダメだ、まずは自分で努力せよ」と叱られているようでした。ですから、ここではコノハナサクヤヒメではなく、「富士の大天狗オオヤマズミノミコトに祈ります」と声をかけましょう。

拝殿の左周りに奥の東宮、西宮、さらに奥の冨士登山道吉田口の祖霊社の奥から道路に沿って3分ほど歩きます。すると、左にヤマトタケルを祀った「大塚丘」があります。ヤマトタケルが東征のとき、富士を遠拝し戦勝祈願をした場所です。このヤマトタケルが大鳥居を建てられ、「富士の神山は北方より登拝せよ」の言葉を残したとされています。

大鳥居の右側奥に諏訪神社と拝殿があります。

「なぜ、ここに諏訪神社が?」

ホームページの説明にこうあります。

「諏訪の神様が追われて逃げていた際のある夜、当地住民が手に松明を持ってお迎えしたのを、追手は援軍と見間違えて退却したので、諏訪の神様は当地にしばらく滞在なさった、それでこの地を「諏訪の森」と呼び、地主神として諏訪神社を祀った」

祭神は、タケミナカタとその妃ヤサカトメノカミです。

冨士御室浅間神社

http://fujiomurosengenjinja.jpバスは本宮のわきにある駐車場に止まり、西鳥居から入りました。ですから、春には桜が満開になる参道を歩くことができませんでした。

本宮(富士2合目にある冨士御室浅間神社奥宮)は、富士山最古の神社です。1612年(慶長17年)に徳川家の臣で領主鳥居成次が造営、その後4回の大改修を経たものを、保存のため1974年(昭和49年)に現在地へ遷祀したものです。

里宮は、958年(天徳2年)村上天皇が、崇敬者の礼拝儀祭の便を図るため、現在の場所へ建立されました。里宮(本殿)から歩いて2分ほどで川口湖畔に出ます。川口湖畔から神社の森の横に、富士山が見られます。今日は曇り日でしたが、富士山が見られました。(日々の行いがいいのかな!)

里宮の隋神門の横にある「百福の龍宝珠」は、珍しい珠の形をしています。立札の説明には「上昇、隆盛を意味する龍で宝珠を象ることで、国家・地域の繁栄を祈願します」とあります。また、境内にはあまり見たこともないような「不老長寿の像」もありました。

道の駅・朝霧高原からの富士山はまさに日本一

道の駅・朝霧高原についた直後、見晴台で富士山を見に行ったのは、大正解でした。この日一番の雲のない富士山が見られたからです。この優雅な富士山の姿はどうでしょう。周りに高い山があるマッターホルンやエベレスト山と違い、富士山は平野の中にただ一つ優雅に佇んでいます。道の駅・朝霧高原は、富士山の写真を撮る最適なスポットです。昼食含め60分の休憩です。

道の駅・朝霧高原の食堂で、添乗員さんオススメ名物「肉丼」(680円)を食べました。朝霧ヨーグル豚(ヨーグルトン)の脂の甘みとネギと野菜が多い、とってもヘルシーな肉丼です。また、すっきりした牛乳も飲んでみました。コケモモのソフトクリームも食べてみたかったのですが、肉丼のボリュームでお腹がいっぱいでしたので止めました。名酒げんこつ、コケモモ酒も魅力的です。

山宮浅間神社

http://www.city.fujinomiya.lg.jp/fujisan/llti2b0000001lot.html鳥居をくぐり、石灯篭が並んだ参道を進むと、隋神門ではなく「籠屋(かごや)」と呼ばれる建物があります。

ここを通り抜けると、「鉾立石」が2個あります。祭神が鉾に宿り山宮へ向かったことから、途中休憩する際に、鉾を置くこの「鉾立石」が設けられたのです。現在、鉾立石が残っているのは、ここと次の浅間大社の楼門前です。

参道の先の約50段の石段を登っていくと、柵があるだけの遥拝(ようはい)所に出ます。ここは約2000年前に噴火して流れ出た「青沢溶岩流」がここで止まったという地点です。ここから森の彼方にぽっかり空いた空間の中に富士山が見られます。曇りがちな天気でしたが、富士山が顔を出して歓迎してくれました。(やはり、日々の行いがいいのかな!)

※遙拝(ようはい)とは、遠く隔たったところから富士山を拝むこと

これぞ、ご神体・富士山を拝む、拝殿もない最初の祈りの姿ではないでしょうか?

富士山本宮浅間大社

http://fuji-hongu.or.jp/sengen/index.html

楼門の前にあるのは、山宮浅間神社と同じ「鉾立石」です。

拝殿で参拝し、右横に入ると見上げられる、富士山を表している二階建ての本殿の美しさはどうでしょう。三間社流造の二階を持つ檜皮葺の建物は浅間造と呼ばれ、国の重要文化財に指定されています。高さは13mです。

拝殿・本殿の右にいきますと、富士山の湧き水が綺麗な「湧玉池」があります。写真から、水の清冽さが伝われば良いのですが。中世以降富士山に登る人々は、この湧玉池で禊(みそぎ)をします。

この富士山本宮浅間大社で気になったのは、きれいに整理された絵馬とおみくじの多さです。

「こんなにも、人々の願いがここにある……」

神社ってその願いをやさしく受け入れてくれるからこそ、パワースポットなんだと感じられました。

参道の二の鳥居を道路で隔てたところに、「お宮横丁」というお土産屋さんや本家・富士宮焼きそばを食べさせてくれる屋台の集合場所があります。太い富士宮焼きは食べたかったのですが、お腹が減っていないので止めました。

これで、浅間神社五社巡りはおわりです。ほんのり赤く染まった夕方の富士山が、私たちを見送ってくれました。

当記事で取り上げたツアーはこちら

【富士山麓】浅間神社五社巡りツアー

この記事を書いた人

渋谷 良久

2007年頃から、年に2〜3回趣味で日帰りバスツアーに参加していました。

当初は、はとバスをメインに、読売旅行、クラブツーリズムなどを利用していました。

2017年頃から神社に興味を持つようになり、(株)四季の旅のツアーに参加するようになりました。

カメラを持ってあちこち動いていますが、皆さんのご迷惑にならないよう気をつけています。

どうぞ、よろしくお願いいたします。