山梨県の金運UPパワースポット巡りとは、日本三大金運神社のひとつ新屋山神社、金運の鬱金桜(うこんざくら)がある金櫻神社、最強な勝運の武田神社の三社を1日で回るバスツアーです。

こちらのツアーに参加するにはコチラ

そして、今日2024年1月28日(日)は、大安で一粒万倍日です。このような縁起の良い日に山梨県の金運神社を参拝できることは、いやが上にも期待が高まります。

[一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)]

稲の1粒を万倍にする日。お米の種籾(たねもみ)の1粒が田んぼの稲になり、何万倍ものお米が実ること。ですから、何かを始めるのにぴったりの吉日と言われています。

それでは、山梨県の金運UPパワースポット巡りのバスツアーの出発です。

目次

新屋山神社「お金に困りたくなかったら〜」

新屋山神社となりの駐車場に着くと、大きな富士山が出迎えてくれました。(滞在時間/9:25〜10:10)

新屋山神社のご由緒

新屋山神社(本宮:今回の参拝)は、1534年に後奈良天皇の御代に創建され、1727年に修復されました。1890年には弊殿と拝殿が造られ、1934年に本殿が再建されました。そして、1973年には弊殿と拝殿が改築され、社務所が設置されました。また、本宮は原生林が繁茂する小高い丘に位置し、古くから山や産業の神として地域の人々に信仰されています。富士山の二合目には奥宮があります。

次のような言い伝えがあるそうです。

- 山の神は生き神様だから木の葉一枚でも採ってはならず、採ると祟りやバチがあたる。

- 山の神の木を伐ったら必ず植えておく。

- 山の神は器用だから雲以外は何でも作れて、山仕事をする人や荒仕事をする人を守ってくれる。

- あるおばあさんが牛を引いて山の神の社殿前で転んだ時に、男の声で(手を離せ)と言ったのを聞いた。それは、山の神がおばあさんが牛に蹴飛ばされるのを助けてくれたのだ。

→ついに来た!日本三大金運神社の1つ新屋山神社・奥宮参拝バスツアー

新屋山神社[公式サイト]

→http://www.yamajinja.jp/index.html

道路を挟んで、鳥居が二つあります。

第二鳥居をくぐると、鳥居が何基も連なり、階段が現れます(下:横から見た鳥居群)。

この鳥居群は、願をかけた人が御礼に奉納しました。

新屋山神社のご祭神

【主祭神】大山祗命(オオヤマツミノミコト)山々を統治する神様です。

他に天照皇大神(アマテラスオオミカミ)や木花開耶姫命(コノハナサクヤヒメノミコト)が祀られています。

新屋山神社のご利益

新屋山神社は日本三大金運神社の一つであり、金運上昇、商売繁盛、農林業繁盛などのご利益が期待されています。さらに、家内安全、厄除け、安産、試験合格などのご利益もあります。なお、今回参拝したのは新屋山神社の本宮です。新屋山神社の奥宮は、富士山の二合目にあり、金運に絶大なご利益があるとされています。船井総研の船井幸雄氏が「お金に困りたくなかったら富士山のこの神社に行くと良い」と言われたのは、主に奥宮のことです。

【末社:小御岳社(こみたけじんじゃ)】

拝殿の右側にあります。

木花開耶姫命(コノハナサクヤヒメノミコト)と姉の磐長姫命(イワナガヒメノミコト)が祀られています。

【末社:稲荷社】

拝殿の左側にあります。

【夫婦木社】

拝殿の左側、奥にあります。

「二本の木が途中で繋がったことから名付けられた」と説明されています。ご利益は、縁結びなどです。

ご覧のように、上の方で2本の木が合わさっています。

登ってきた階段を下り、次の旅の駅 kawaguchiko base(昼食)に向かいます。

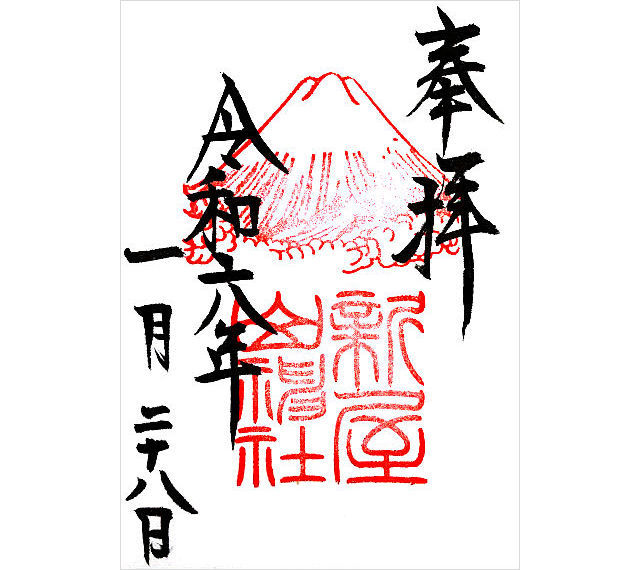

新屋山神社の御朱印

旅の駅 kawaguchiko baseでランチ

(滞在時間/10:30〜11:45)

2022年にオープンされたばかりの旅の駅 kawaguchiko baseには、地元のマルシェ(市場を意味)とレストランがあります。

店内は広々としており、天窓から光が差し込み、地元で生産された食品やお惣菜が販売されています。商品は、2,000品目以上あるそうです。ここで買った商品は、レストランのテラスで食べられます。

旅の駅 kawaguchiko base[公式サイト]

→https://www.kawaguchikobase.com/

ワインも豊富に揃えられていて、1,500円(デポジットこみ、500円は後でバック)で試飲できます。

メニューには、信玄鶏のタレ焼き丼定食、信玄鶏と季節野菜のガーデンドリア、明太クリームほうとう、富士の介サーモンのひつまぶし風、富士桜ポークロースカツカレーなど和食、イタリアンなど豊富にあります。

女性にも男性にもきっとお好みのランチが見つかります。

きのこ蕎麦(780円、2024.1.28)

蕎麦と同じくらい「きのこ」が多く入っています。蕎麦は田舎風の手打ちで歯応えがあり、きのこの種類はなめたけ、あみたけ、からたけです。

お腹がいっぱいになったところで、次の昇仙峡エリアにある金櫻神社(かなざくらじんじゃ)に向かいます。1時間少しかかりますが、車窓ですが「覚円峰」の絶景が見られました。

【覚円峰】澤庵禅師の弟子である僧侶覚円が、数畳分の広さがある頂上で修行したことから、彼の名前で呼ばれるようになりました。全国観光地百選の渓谷部門で第1位、平成百景では第2位に選ばれました。

金櫻神社(かなざくらじんじゃ)

(滞在時間/13:00〜13:45)金櫻神社のご由緒

約2000年前、崇神天皇の時代に各地で疫病が広がりました。この時、甲斐の国では金峰山(きんぷさん:ご神体)の山頂に少彦名命(スクナヒコナノミコト)を祀って疫病の鎮静と人々の安全を祈願しました。金峰山には本宮があり、金櫻神社は里宮に相当します。御神宝は「火の玉・水の玉」と呼ばれる水晶で、昭和30年の火災で本殿は焼失しましたが、後に「昇龍・降龍(後述)」として復元されました。

金櫻神社[公式サイト]

→https://kanazakura-shrin.webnode.jp/

金櫻神社の専用駐車場は写真:上の案内にあるように、この鳥居より上の方にあります。

しかし、この鳥居の前で降りられますので、ここで降りて階段の参道を登っていくことをおすすめします。手水舎、御神木とも言える杉の巨木、昇龍・降龍のポールが見られるからです。

266段の階段がありますが、約10分ほどで標高854mにある社殿に上がれます。

手水舎は大きな一枚岩でできています。

【杉の巨木】

【杉の巨木】神が宿る木として、注連縄が張られています。樹齢は700〜800年で、高さは50m、根回りは4.96〜11.2mです。甲府市の天然記念物に指定されています。

階段の右手にある稲荷神社です。

奉納された昇龍・降龍のポール(写真・下は降龍)。

金櫻神社のご祭神

【主祭神】少彦名命(スクナヒコナノミコト)常世の国から現れた小さな神で、大国主神(オオクニヌシノカミ)と協力して国を形成したとされています。穀物や酒造り、医薬、そして温泉などの神としても知られています。

須佐之男命(スサノオノミコト)

大己貴命(オオナムヂノミコト)

日本武尊(ヤマトタケルノミコト)

櫛稲田姫命(クシイナダヒメノミコト)須佐之男命の妻

金櫻神社のご利益

後述する鬱金桜(うこんざくら)による金運。病気平癒・健康成就・災厄除け・金運・縁結び・子宝などのご利益があります。

【招福大黒天と神砂】

安置されている招福大黒天は1955年の火災で焼けた杉(樹齢2000年)で彫られています。大黒天(大国天)は五穀豊穣、商売繁盛、病気平癒、縁結びの神様です。

神砂はまくとその土地が清められ、田畑にまくと害虫がつかなくなると言われています。

なお、招福大黒天の奥に上がっていくと、富士山遥拝所があります。山道を登っていかなければなりませんので、今回は行けません。

【さざれ石】

古今和歌集にある「わが君は千代に八千代にさざれ石の巌となりて苔のむすまで」を元歌として、国歌『君が代』はできあがったと言われています。次に行く武田神社には大きなさざれ石があります。

【昇龍・降龍が守る本殿】

拝殿の左側へ回ると、御神木・金櫻(かなざくら)があり、本殿の昇竜を見られます。降龍は本殿の後ろをぐるっと回らないと見られません。今年は辰年ですので、昇龍・降龍はぜひ見たいと思っていました。

【龍神の井戸】

雨乞いの神を祀っています。降龍が見られる本殿の右後ろにあります。

【御神木・金櫻(かなざくら)】

「金の成る木の金櫻」として古くから民謡で称賛されています。日本武尊(ヤマトタケルノミコト)がお手植えしたものだそうです。種類は鬱金桜(うこんざくら)。

4月下旬から5月上旬にかけて花が満開となり、この時期に金櫻を拝むと一生涯金運に恵まれ、厄難が解消されると信じられています。

金櫻神社の御朱印

金櫻神社から約35分で、武田神社に着きました。人気があり、たくさんの人々が訪れていました。

武田神社で「勝運」を授かる

(滞在時間/14:20〜15:05)武田神社のご由緒

1915年、大正天皇が即位された際、信玄公の墓前で従三位追贈(じゅさんみついぞう)が行われました。これがきっかけとなり、地元の人々が武田信玄公を慕い、武田神社を建てようという気運が高まりました。そこで、官民が一体となって「武田神社奉建会」が設立され、1919年に社殿が完成しました。初の例祭も、4月12日の信玄公の命日に行われました。

その後も、武田神社は甲斐の国の総鎮護として尊敬を集め、1999年には創建80周年を迎えました。

武田神社[公式サイト]

→http://www.takedajinja.or.jp/

手水舎もよく見ると、武田の家紋になっています。

武田神社は、信玄公の父である信虎公が1519年に石和から移した躑躅ヶ崎館(つつじがさきやかた)跡に建てられました。

この館には信虎公、信玄公、そして勝頼公の三代が60年以上も住んでいました。そして1938年には国の史跡に指定されました。

武田神社のご祭神

ご祭神の武田信玄公は、日本の戦国時代でも屈指の名将でした。1521年に武田神社の背後にある石水寺要害城で生まれ、1573年4月12日に53歳で亡くなりました。信州駒場で、夢半ばに上洛する前に終焉を迎えました。信玄公は21歳で国主となり、その後30年以上にわたって数々の戦いで連勝し、領国の発展に尽力しました。特に治水工事や農業・商業の振興に取り組み、領民から深く愛されました。現在でも「信玄さん、信玄さん」と呼ばれ、親しまれています。

拝殿の裏にある中門。この奥に本殿があります。拝殿と本殿の間に中門があるのは、珍しいですね。

武田神社のご利益

ご祭神は甲斐の国の守護神だけでなく、「勝運」のご利益でも知られています。勝負事だけでなく、農業や商業、工業の振興、産業や経済の神としても信仰を集めています。そのため、政治家たちからも敬意を払われ、まさに神として尊敬されています。武田神社のさざれ石

「さざれ石」は岐阜県揖斐川町で見つかった岩です。平安時代に藤原朝臣石位左衛門が、伊吹山中の春日村の渓流にあるさざれ石の巨岩(現岐阜県天然記念物)を見て、皇子たちを思いながら詠んだ歌が知られています。わが君は千代に八千代にさざれ石の巌となりて苔のむすまで

この歌が国歌『君が代』の元になったとされ、1961年に発見されたことで揖斐川町は国歌の発祥地とされました。

姫の井戸

信玄公の娘が生まれた際に産湯に使われたことからその名が付けられました。「茶の湯の井戸」とも呼ばれ、この井戸から出土した茶釜などの品が宝物館に展示されています。この井戸の水にも長寿や健康に良い効果があるとされています。そのため、いつでも自由に水を汲んで、持ち帰れます。

武田水琴窟

底に穴を開けて土中に埋め、わずかな水を流すと、穴から水滴が落ち、瓶の中で反響し、美しい音を響かせます。江戸時代から大正時代にかけて庭師によって考案されたこの技術は、茶室や庭先の手水鉢にも使われ、多くの人々に愛されました。現代では、この音が「癒し」の効果があるとして注目されています。右に立っている竹の切り口に耳を傾けて、その音を聞きます。人気があり、人々がたくさん並んでいました。

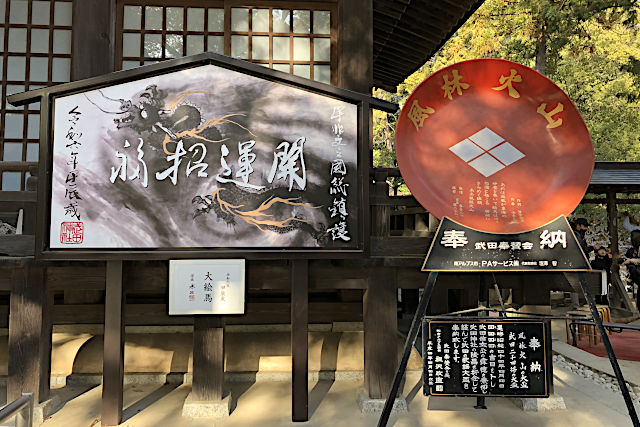

甲陽武能殿

「甲陽」という言葉は、甲斐武田氏の軍学書である『甲陽軍鑑』から引用されました。この言葉は、甲斐の国の輝かしい姿を表しています。また、「武能」という言葉は、武田氏の「武」と能楽の「舞」がつながり、昔から武芸を学ぶ者は同時に舞も学び、そのリズムを武芸に取り入れたとされています。

【榎天神社】入試合格、学業成就などのご利益があります。甲陽武能殿の右前にあります。

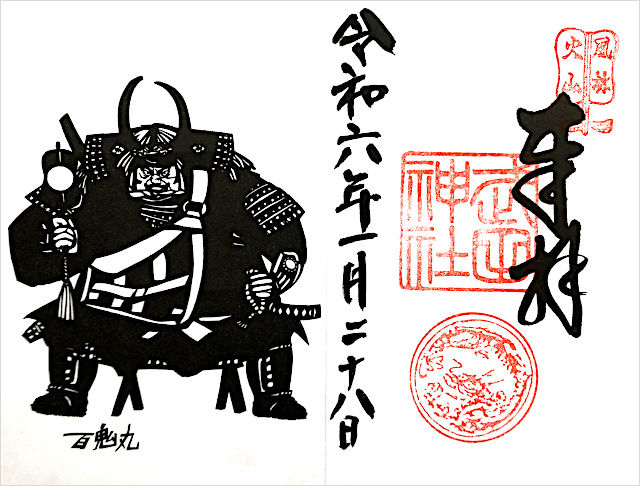

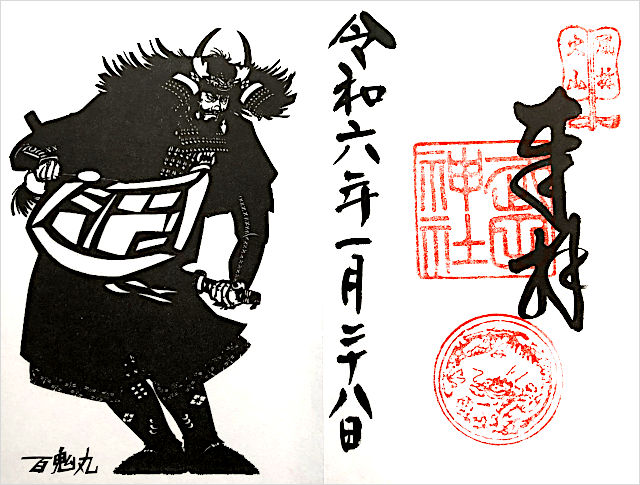

武田神社の御朱印

通常の御朱印は、信玄公の絵がない右半分になります。なお、この2枚の御朱印は書置きになり、御朱印帳に直描きはできません。

※百鬼丸=切り絵作家名

まとめ

2024年1月28日の大安で一粒万倍日に参加した山梨金運UPパワースポット巡りを紹介しました。金運といっても、日本三大金運神社の金運そのものの新屋山神社、金運の鬱金桜を拝むと一生涯金運に恵まれ、厄難が解消される金櫻神社、信玄公の最強な勝運により金運を得る武田神社、と三社三様です。

山梨金運UPパワースポット巡りバスツアーに参加して、今のあなたにあった金運を得られてはいかがでしょうか。

こちらのツアーに参加するにはコチラ

山梨県の金運UPパワースポット巡り!最強な勝運「武田神社」、金運の桜「金櫻神社」、日本三大金運神社「新屋山神社」バスツアー

※当記事の内容は個人の感想を含み、諸説ある話の1つを基に作成されているため客観的な事実を表すものではありません。 また、特定の説を支持したり、異なる説を否定したりするものではないことをご了承ください。 なお、内容についてのご質問はお受けいたしかねます。

この記事を書いた人

渋谷 良久

2007年頃から、年に2〜3回趣味で日帰りバスツアーに参加していました。

当初は、はとバスをメインに、読売旅行、クラブツーリズムなどを利用していました。

2017年頃から神社に興味を持つようになり、(株)四季の旅のツアーに参加するようになりました。

カメラを持ってあちこち動いていますが、皆さんのご迷惑にならないよう気をつけています。

どうぞ、よろしくお願いいたします。