伊勢神宮バスツアーなら、厄介な電車の待ち時間や乗り継ぎも考えず、ラクラク伊勢神宮の参拝ができます。

またバスツアープランには、夫婦岩で有名な二見興玉神社の参拝も含まれています。

さらに伊勢神宮に参拝後、伊勢志摩の食べ歩きができるおはらい町とおかげ横丁をゆっくり散策できる時間もあります。

おはらい町の端(伊勢神宮・内宮の反対側)から約5分で、猿田彦神社と境内社の佐瑠女神社(さるめじんじゃ)を参拝。足を伸ばせば、伊勢神宮内宮の別宮・月讀宮にも参拝できます。

伊勢神宮(外宮・内宮)の魅力

伊勢神宮は、天照大御神をお祀りする皇大神宮(内宮)、衣食住と産業の守り神である豊受大御神をお祀りする豊受大神宮(外宮)と、14の別宮、43の摂社、24の末社、42の所管社合わせて125の宮社で、正式名称を「神宮」といいます。外宮先祭

伊勢神宮の祭典は、「外宮先祭」といって、まず外宮で祭儀が行われる習わしです。この祭儀の順序にならい、参拝も外宮から内宮の順にお参りするのが習わしです。そして、伊勢神宮の外宮も内宮も、ご正宮から参拝し、その後に別宮を参拝します。なお外宮は左側通行、内宮は右側通行になります。

伊勢神宮・外宮(豊受大神宮)見どころ5選

外宮先祭ですから、伊勢神宮の参拝は外宮の火除橋(ひよけばし)から始まります。バスは外宮に着くと、火除橋のすぐ近くの駐車場に入ります。

そして、外宮と内宮でも、ご正宮をまず参拝し、次にそれぞれの別宮(境内社)を参拝します。御朱印やお守りはご正宮を参拝した後に、神楽殿でいただきます。

1. 火除橋

火除橋の向こうに見える鳥居の途中左側に、手水舎、せんぐう館・まがたま池があります。また、写真の鳥居とその先のもう1つの鳥居を過ぎますと、すぐ右に神楽殿があります。

神楽殿を過ぎると、ご正宮の手前に広い敷地が広がっています。今のご正宮が前にあった場所になります(「古殿地」といいます)。

2.ご正宮

【ご祭神】

豊受大御神(トヨウケオオミカミ)

天照大御神(アマテラスオオミカミ)のお食事(御饌-みけ)を司り、衣食住や産業の守護神です。

ご正宮では個人的な願いはさけ、感謝の気持ちを伝えましょう。個人的な願いは、豊受大御神の荒々しく勇武な面である荒御魂(あらみたま)を祀っている次の多賀宮でします。

※神様には荒御魂と、穏やかな優しい面の和御魂(にぎみたま)があります。

※鳥居より中は撮影禁止ですので、ご注意ください。

3. 風宮・土宮・多賀宮

ご正宮を参拝して神楽殿の方に戻ってくると、右に曲がる道があり、別宮へと続きます。まず、左に風宮、右に土宮があります。そして、前方にある98段の階段を上がると多賀宮になります。

【風宮(かぜのみや)】

【風宮(かぜのみや)】ご祭神は級長津彦命(シナツヒコノミコト)。鎌倉時代の元寇の時、二度も神風を起こして、国難を救いました。

【土宮(つちみや)】

【土宮(つちみや)】ご祭神は、大土乃御祖神(オオツチノミオヤノカミ)。外宮のある山田原の土地の神様で、宮川の氾濫を治水した堤防の守護神です。

【多賀宮(たがのみや)】

【多賀宮(たがのみや)】ご祭神は、豊受大御神の荒御魂。個人的な祈願はここでします。ただし、まず感謝の気持ちを伝えてください。この多賀宮には鳥居がありません。それは、ご正宮と一体であるからと言われています。

4. 神楽殿で御朱印とお守り

別宮の三社を参拝したら、神楽殿で御朱印やお守りをいただきましょう。

外宮ならではの勾玉の形をした「開運鈴守」があります(下に写真があり)。内宮の「開運鈴守」は、巾着の形をしています。

5. せんぐう館・まがたま池

【せんぐう館】

平成17(2005)年9月の第62回式年遷宮(後述)を記念して建てられました。社殿や御装束・神宝の製作工程などを展示しています。外宮のご正殿の原寸模型があるそうです。これは必見ですね。

【まがたま池】

上から見ると、まさに勾玉の形をしています。四季折々の自然の美しさが見られます。

時間に余裕があれば、清盛楠、下御井神社(しものみいのじんじゃ)なども見ておきましょう。また、ご正宮から別宮・風宮に行く道に三つ石、亀石、ハートの石も見られます。

↓詳しく知りたい方は↓

伊勢神宮[公式サイト]

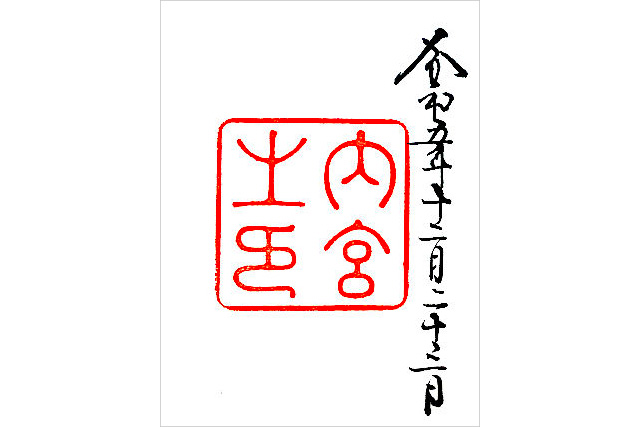

外宮の御朱印と開運鈴守

外宮の御朱印と開運鈴守

伊勢神宮・内宮(皇大神宮)見どころ5選

1. 宇治橋の鳥居と五十鈴川御手洗場

宇治橋の両端にはそれぞれ鳥居があり、聖界と欲界を分けています。長さ101.8m。

橋をわたり右に曲がると広い空間(神苑)が広がっていて、7〜8分歩くと右手に手水舎があります。手水舎でお清めをしてもよいのですが、すぐ先右に五十鈴川が流れていますので、この川の水でお清めしましょう。五十鈴川御手洗場(みたらし)といいます。

先に進むと祓戸があり、ここで「これから、ご正宮に参ります」と挨拶してもよいでしょう。それから、外宮と同じように神楽殿が先に現れますが、まずご正宮と別宮を参拝します。

先に進むと祓戸があり、ここで「これから、ご正宮に参ります」と挨拶してもよいでしょう。それから、外宮と同じように神楽殿が先に現れますが、まずご正宮と別宮を参拝します。

2. ご正宮

【ご祭神】天照大御神(アマテラスオオミカミ)

正式名は天照坐皇大御神(アマテラシマススメオオミカミ)で、神職さんは祭祀では正式名で行います。

ご正宮では個人的な願いはさけ、世界平和を祈ったり、感謝の気持ちを伝えたりします。個人的な願いは、天照大御神の荒々しく勇武な面である荒御魂(あらみたま)を祀っている次の荒祭宮でします。

※神様には荒御魂と、穏やかな優しい面の和御魂(にぎみたま)があります。

※鳥居より中は撮影禁止ですので、ご注意ください。

3.荒祭宮・風日祈宮

【荒祭宮(あらまつりのみや)】

内宮の第一の別宮とされ、天照大御神の荒御魂を祀っています。個人の願いはここでします。また、この別宮には鳥居がありません。外宮と同じですね。

【風日祈宮(かざひのみのみや)】

神楽殿の前方にある五十鈴川の橋を渡った静かな森の中にあります。この橋を渡る時、ある人にとっては空気が変わったと感じられるそうです。

ご祭神は、級長津彦命(シナツヒコノミコト)と級長戸辺命(シナトベノミコト)。鎌倉時代の元寇の時、二度も神風を起こして、国難を救いました。外宮の風宮のご祭神と同じです。

4. 神楽殿で御朱印とお守り

神楽殿(横の授与所)で御朱印やお守りをいただきす。内宮ならではの「開運鈴守」は、巾着の形をしています。

5. 御厩・草新号

神楽殿の右横へ歩いていくと、御厩(みうまや)があります。ここに、草新号(くさしんごう)が静かに暮らしています。あまり動かず、まるで馬の彫刻のようです。

最後に、五十鈴川の鳥居の下に降りて、宇治橋を見てください。伊勢神宮の紹介でよくみられる風景が見られます。伊勢神宮・内宮には、このほか多くの見どころがあります。

↓詳しく知りたい方は↓

伊勢神宮[公式サイト]

伊勢神宮を深掘りする

一生に一度はお伊勢参り。江戸時代にかかった日程と費用は?

江戸時代には、お伊勢参りはたいへん人気がありました。ところで、電車や飛行機がない江戸時代には、お伊勢参りにはどのくらいの日数と費用がかかったのでしょうか?

▪️お伊勢参り37日間

江戸から伊勢まで126里(504キロメートル)として、片道15日で往復約1ヶ月間(江戸人は健脚で1日30〜40キロメートル歩いたといいます)、滞在7日間の費用が以下になります(2013年の頃の概算金額)。

▪️費用合計33万円

・宿代、昼食、渡し賃=1日8千円で24万円

・伊勢で3日間滞在=1日1万円で3万円

・お賽銭・お土産代=3万円

[参考]『伊勢神宮のすべて』青木 廉編/宝島社2013年刊

バスツアーの料金と比べればとても高いですが、人々にとってお伊勢参りは一生の宝なのです。

[参考]おかげ犬「四日市・日永村追分 参宮道」

[参考]おかげ犬「四日市・日永村追分 参宮道」

歌川広重「丸清版・隷書東海道五十三次」

徳島県の主人の代わりにおかげ犬「おさん」がお参りしたという有名な話があります。おかげ犬には、街道の人々も大いに手助けしたということです。

[参考]おかげ横丁公式ガイドブック 伊勢神宮とおかげ横丁 2015年刊

また『東海道中膝栗毛』の不運な弥次さん喜多さんは、厄落としのためにお伊勢参りで出かけました。

「常若(とこわか)」思想と式年遷宮

- 永遠の清浄さ

常若の思想は、神聖なものが永遠に清浄であるとします。伊勢神宮の遷宮は、その場を清め、神聖なエネルギーを守るための儀式とされています。 - 不変の神の存在

常若の思想では、神は変わらない存在とされ、伊勢神宮の遷宮が神の永遠性を象徴します。 - 自然との調和

神宮は20年ごとに遷宮し、自然との調和を大切にします。

社だけでなく、納める御装束・神宝類まですべて新調されます。

ただし、正宮の中心の床下に奉献された「真の御柱」のみは、跡地に設けられた覆屋(おおいや:上の外宮の写真「古殿地」参照。奥に見える小さな建物)に残します。

なぜ、式年遷宮は20年ごとなのか?

・木造建築物の材料である茅や檜の寿命が20年と言われています。

・20年ごとに職人の技術を継承する目的がありました。

・20年ごとに神饌(穀物類、特にお米)を新しくします。

伊勢神宮は、今の五十鈴川上流ではなかった!

元伊勢〜なぜ倭姫命は天照大神の鎮座地を探したのか?第10代・崇神天皇(すじんてんのう)の御代に、疫病がはやりました。天皇は、この原因を天照大御神(八咫鏡)が同じ御殿に祀られているためと考え、畏れました。

そこで、大和の笠縫邑(かさぬいむら)に「磯城の神籬(ひもろぎ)」を立て、八咫鏡と草薙の剣を移し、皇女の豊鋤入姫命(トヨスキイリヒメノミコト)に祀らせました。その後、天照大神の鎮座地を探させたのです。

豊鋤入姫命の役目(御杖代)を引きついたのが、姪の倭姫命(ヤマトヒメノミコト)です。その移動は、大和、伊賀、近江、美濃、伊勢と回り、第11代・垂仁天皇26年(BC4年)10月に、今の五十鈴川の河上に鎮座することになりました。

倭姫命が御杖代になって、34年の歳月が流れていました。

「宇遅い(うじ)の五十鈴川の河上は、大日本の国の中でも特に神聖な場所でございます」

五十鈴川の河上の地を勧めたのが、猿田彦神の子孫・大田命です。

[参考]『倭姫を仰ぐー倭姫宮御鎮座100年を迎えてー』松本 丘/伊勢神宮崇敬会叢書27

なお、豊鋤入姫命と倭姫命が探した場所を「元伊勢」といいます。内宮の別宮・瀧原宮も元伊勢の一つです。

↓詳しく知りたい方は↓

伊勢神宮[公式サイト]

夫婦岩・二見興玉神社の魅力

夏至の前後なら、夫婦岩の中央から昇る朝日が見られます!

[参考]12月の日の出写真(2023.12.23)。夫婦岩より、かなり右の方から朝日が昇ってきます。

夫婦岩は、縁結びのパワースポット!

夫婦岩は各地にありますが、二見興玉神社の夫婦岩が特に有名。夫婦岩は大小2つの岩を大注連縄で結んでおり、沖にある海中に沈む興玉神石と、日の出神を遥拝する鳥居の役割を果たしています。大岩(男岩)の高さは9m、小岩(女岩)の高さは4mで、大注連縄(結界の縄)35mで結ばれています(縄の長さが35m、大岩に16m、小岩に10mが巻かれ、その間の長さは9m)。

「夫婦岩」と呼ばれるようになったのは明治以降のことで、それまでは2つ合わせて「立石」、親しみを込めて「立石さん」と呼ばれていました。

二見興玉神社の参拝は、伊勢神宮参拝前に

【主祭神】

猿田彦大神(サルタヒコノオオカミ)

二見興玉神社は、伊勢神宮を参拝する前に身を清める「浜参宮」としても知られています。

また、「二見」という名前は、天照大御神を祀る場所を探していた倭姫命が、浜の美しさに思わず振り返った(二見)と言われたことから付けられました。

拝殿・本殿の裏にある鳥居と夫婦岩から日の神(興玉神石)を遥拝できます。興玉神石は猿田彦大神をお迎えした霊石です。

二見興玉神社の境内には、「二見蛙」と呼ばれる蛙の像が多く置かれています。蛙は、猿田彦大神の使いとされており、無事かえる、貸した物がかえる、若がえる、お金がかえる等の御利益があるとされています。

↓詳しく知りたい方は↓

二見興玉神社[公式サイト]

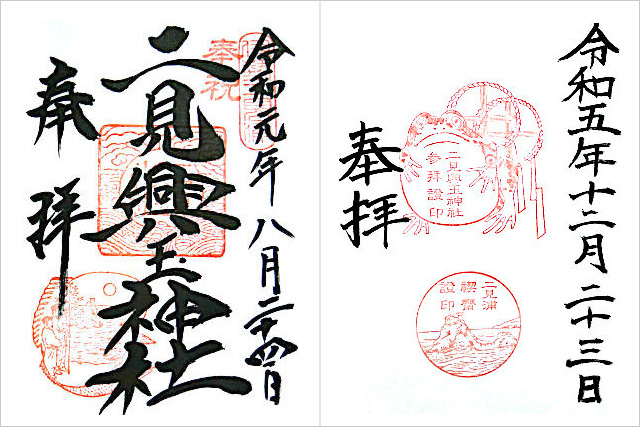

二見興玉神社の通常御朱印と毎月23日(二見の日)限定御朱印

おはらい町とおかげ横丁を歩く

おはらい町とおかげ横丁は、江戸〜明治時代にタイムトリップしたかのようです。

おはらい町は宇治橋の鳥居から徒歩約1分、全長約800m、徒歩で約20分です。グルメやお土産店が多くあります。1日いても、あきません。

おはらい町の中程にあるおかげ横丁は平成5年(1993)の第61回式年遷宮の年に、赤福の10代目・浜田益嗣氏が当時の年商140億円かけてオープンしました。50店舗以上ありますので、ゆっくり見てください。

ところで、2023年12月にはおかげ横丁の入口(写真・上)には、象徴とも言うべき招きネコ像が左側にありませんでした。ネコ像は、ネコの置き物が多数あるおかげ横丁内「招福亭」のものでした(写真・下、2022年に移動)。

おかげ横丁のコンセプトは、ズバリ神恩感謝(伊勢神宮への感謝)。その象徴ともいえる神恩太鼓がおかげ横丁の中心にあります。

おはらい町とおかげ横丁の美味しいグルメ、おすすめ5選

1. てこね寿司

元来はどんぶり用のマグロの漬けを握った寿司ですが、季節によってはサンマのてこね寿司(夏期)もあります。

2. 伊勢うどん

コシがない柔らか麺が特徴。タレは黒いたまり醤油が使われていますが、見た目よりあっさりしています。

伊勢うどんを食べる際には、まずタレを味わってから、麺と一緒に食べます。伊勢うどんは名物ですが、好き嫌いが半々だそうです。

3. アワビ

伊勢志摩で獲れるアワビは、新鮮で美味しいと評判です。驚いたのは、食べ歩きできるようにアワビの串焼きが販売されています。

4. 海鮮丼

伊勢志摩で味わってほしいグルメといえば、やはり新鮮な海の幸。ふんだんに使った海鮮丼や刺身定食はぜひ味わってみてください。高級になりますが、伊勢海老も数量限定であります。

5. 松阪牛

松坂牛は高品質で美味しい牛肉。ステーキやしゃぶしゃぶだけでなく、食べ歩きにはお手頃なコロッケもオススメです。

【番外】私のオススメ

伊勢角屋麦酒はおかげ横丁のお店ですが、おはらい町にあります。クラフトビールのピルスナー(大740円)とカキフライ4粒(750円)、ぜひ味わってみてください(価格は2023.12.23現在)。

おはらい町&おかげ横丁のおすすめ土産といえば…

なんといっても赤福です! 白と黒の2色あります(白の方が高い)。

↓詳しく知りたい方は↓

おはらい町・おかげ横丁

おはらい町から猿田彦神社と佐瑠女神社へ

猿田彦神社は、伊勢神宮の別宮です。

ご祭神の猿田彦大神は、“おみちびき”の大神で、古事記、日本書紀などにも「国初のみぎり天孫をこの国土に啓行(みちひらき)になられた」と伝えられています。

方位石(古殿地)

拝殿正面に昔の神殿跡を印した方角を刻んだ八角の石柱。長く御神座のあった特別な場所で、大神の「みちひらき」の御神徳を表す八角形の石です。

御神田

拝殿と本殿の裏手にあります。毎年5月5日には豊作を祈って早苗を植えるお祭り「御田祭」が行われます。

佐瑠女神社

芸能の神様アメノウズメを祀っています。佐瑠女(サルメ)は猿田彦大神の奥様です。

天照大御神が雨の岩戸に隠れた時、エロティックな踊りで八百万の神が喝采をあげました。その騒ぎに驚いた天照大御神が岩戸を開けました。

↓詳しく知りたい方は↓

猿田彦神社[公式サイト]

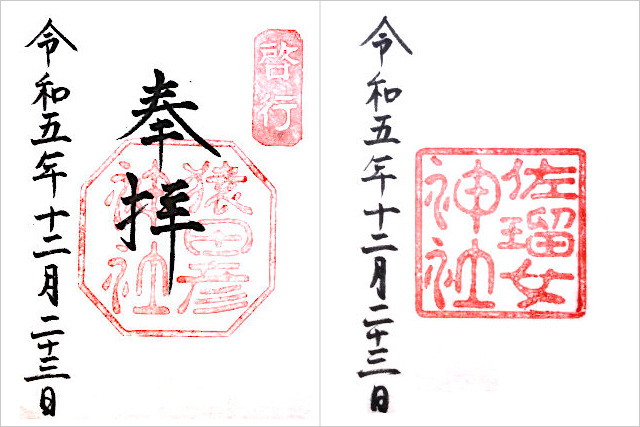

猿田彦神社と佐瑠女神社の御朱印

猿田彦神社と佐瑠女神社の御朱印

まとめ

伊勢神宮(内宮・外宮)と夫婦岩・二見興玉神社のバスツアーの魅力を紹介しました。そして、伊勢神宮・内宮と外宮の見所をそれぞれ5選取り上げました。「一生に一度はお伊勢参り」と言われるほど人気があった江戸時代。電車も飛行機もない時代に、江戸から伊勢神宮までどのくらいの日数と費用がかかるのかも調べてみました。今の時代では考えられないくらいの日数と費用がかった伊勢神宮の参拝でした。

伊勢神宮の参拝が、いかに特別なものなのかよくわかりました。

また、参拝後には伊勢志摩のグルメが味わえる、「おはらい町」と「おかげ横丁」の紹介もしました。伊勢神宮と夫婦岩のバスツアーに参加しましたら、ゆっくり散策とグルメを味わってみてください。

※当記事の内容は個人の感想を含み、諸説ある話の1つを基に作成されているため客観的な事実を表すものではありません。 また、特定の説を支持したり、異なる説を否定したりするものではないことをご了承ください。 なお、内容についてのご質問はお受けいたしかねます。

この記事を書いた人

渋谷 良久

2007年頃から、年に2〜3回趣味で日帰りバスツアーに参加していました。

当初は、はとバスをメインに、読売旅行、クラブツーリズムなどを利用していました。

2017年頃から神社に興味を持つようになり、(株)四季の旅のツアーに参加するようになりました。

カメラを持ってあちこち動いていますが、皆さんのご迷惑にならないよう気をつけています。

どうぞ、よろしくお願いいたします。