この記事は、「鋸山日本寺・笠森観音・崖観音巡りツアー」の紹介記事です。

この記事は、「鋸山日本寺・笠森観音・崖観音巡りツアー」の紹介記事です。

こちらのツアーに参加するにはコチラ

房総半島で奇観かつ絶景の3つのお寺を巡る日帰りバスツアーに参加してきました(2023年4月22日)。

3つのお寺とは、

吸い込まれそうな〈地獄のぞき〉と奈良の大仏より大きい大仏がある鋸山日本寺、大きな岩の上に建つ日本唯一の「四方懸造(しほうかけづくり – 後述)」の笠森観音、切り立った崖に沿って建つ観音堂が自然とみごとに調和する大福寺崖観音です。

ところで、観音様とは仏様になるために修行しています。ですから人々の苦しみがよくわかります。そこで悩んでいる人に合わせて、いろいろなお姿になって救ってくださるのです。インドでは男性でしたが、中国に入ってから女性化しました。

では、ツアーに出発しましょう。新宿を8時に出発。トイレ休憩を1回し、笠森観音に着いたのが9時55分でした。

目次

笠森観音は日本唯一の「四方懸造」

笠森観音(かさもりかんのん)の入り口で、添乗員の山本様から大まかな説明をしていただきます。

参道の整備されている石段を、数分登っていきます。

5分ほどで三本杉を過ぎ、まるで子宮のような形をした子授楠(こさずけくす)が見えてきます。

笠森観音・子授楠(こさずけくす)

この子授楠の穴をくぐれば、子を授かるといいます。子供や小柄の女性なら楽にくぐり抜けられます。

子授楠を子宮に見立てて、子を授ける観音様をイメージして、写真を撮ってみました。

子授楠のすぐ先右に芭蕉らの句碑があります。

(左から)

すへられて 尻の落着く 瓢かな(渡辺雲李)

五月雨に この笠森を さしもぐさ(芭蕉)

片枝に 脉や通いて 梅の花(獅子庵蓮二 – 各務支考)

瓢(ひさご)=ひょうたんなど

さしもぐさ=ヨモギですが、俳句の意味がよくわかりません。(謝)

脉=脈

そして、二天門をくぐると、笠森観音の全景が見えてきます。

左が売店・縁起屋古壺(ここ)、右が紫金閣の一部です。

観音堂は四方懸造(しほうかけづくり)

笠森観音の正式名称は「天台宗・別格大本山 笠森寺」といいます。延暦3年(784)伝教大師最澄が楠の霊木で十一面観音菩薩を刻み山頂に安置し、基礎を築いたといいます。

観音堂自体は長元元年(1028)に建立されました。建築様式は日本唯一の「四方懸造(しほうかけづくり)」。

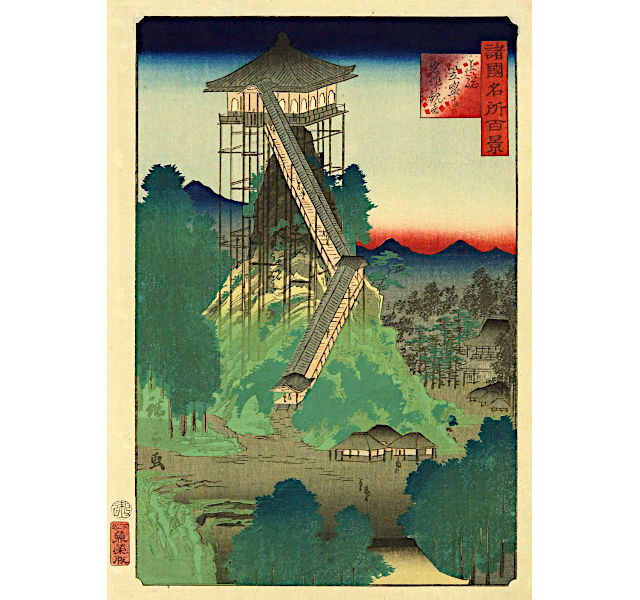

下の二世・安藤広重の浮世絵『諸国名所百景 上総笠森寺岩作り観音』を見てください。四方懸造の建築がよくわかるかと思います。岩山の周り(四方)に柱を立てて。その上にお堂を建てています。

観音堂を横から見上げると、京都の清水寺の舞台となんか似ていると思いませんか。じつは、清水寺も同じ懸造なのです。ただし、清水寺は四方全部ではありません。

では、観音堂に入ってみましょう。急な階段を登ります。

残念ですが堂内は撮影禁止で、観音様を写真で紹介できません。しかし、自然林に囲まれた四方の眺望はご覧いただけます。

十一面観音菩薩の物語

延歴三年(784)、伝教大師(最澄)が東国を行脚したおり、たまたま尾野上の山に至ると、山の頂に金色の光がキラキラ照りかがやくのをみた。

「さて不思議なことよ」と光のあとをたずねてゆくと、平を摩するようにクスの大木がそびえていた。そして、その根かたのうつろに、小さな十一面観音像がはめ込まれていた。

大師は、ただならぬ法の道にみちびかれ、この地に草庵を結び、このクスの木をもって、約2.2メートル(七尺八寸)の十一面観音像を刻み、庵のほとりに安置したのである。

(笠森観音・物語 https://kasamori-ji.or.jp/inside/)

伝教大師が見たクスの大木とは、観音堂の右裏のご神木でしょうか?(写真下)

鐘楼堂〜長く響く鐘の音

観音堂から降りて、二天門近くの鐘楼堂に行ってみました。「興楽の鐘」の階段を登ると、まず六角堂(子育地蔵尊)があります。「興楽」とは楽しみを味わうこと。鐘を突いてみると、その意味がよくわかります。

六角堂(子育地蔵尊)の左横から、さらに登ると鐘楼堂があります。ぜひ、鐘を突いてみてください。こんなにもよく響くのかと、その残響音を体で感じてください。まるで、音の響きが見えるかのようでした。

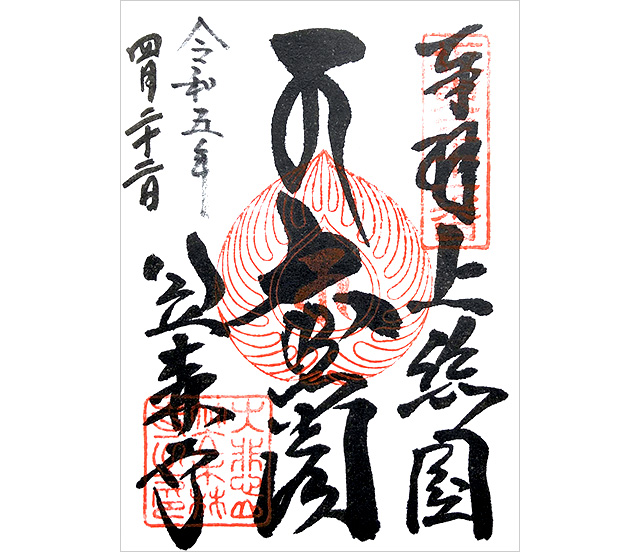

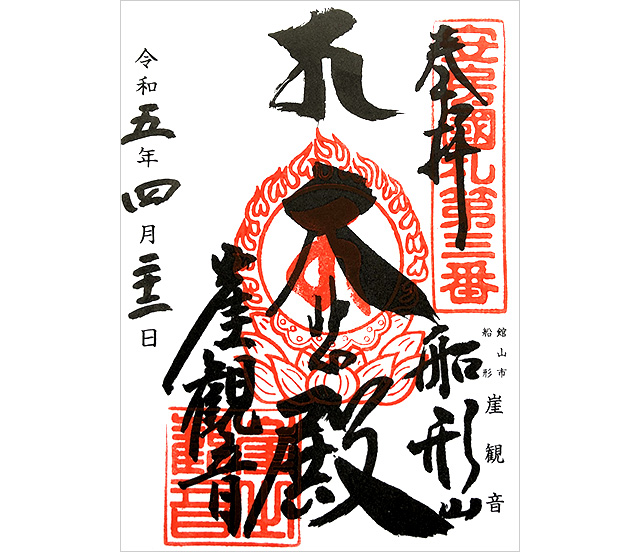

笠森観音の御朱印

縁起屋古壺(ここ)

黒招き猫をさらにパワーアップさせるアイテムが座布団で、人気になっています。なんでも、座布団の色で長命、健康、お金などの意味が違ってくるのだそうです。

「(座布団)1つでは意外に万能ではなく、守備範囲が狭い」と、ご主人が説明していました。

金 色=金運

緑 色=健康

赤 色=招福と浄化

ピンク=良縁

笠森観音を10時45分に出発し、自由昼食とお土産の The Fish に11時40分に到着しました。

[自由昼食]地魚を食べる

自由昼食はお好みで、次の4店舗から選べます。ザ・フィッシュでは、千葉富津の土産物も豊富にあります。

1.レストラン ザ・フィッシュ

2.金谷食堂(各定食)

3.磯家〜地魚定食と磯ラーメン

4.船主総本店〜地魚回転寿司

確かテレビ番組のバスツアーで、この黄金のアジフライ(金谷アジ使用)が出ていましたね。

船主総本店〜地魚回転寿司

船主総本店〜地魚回転寿司船主総本店での昼食は、地魚の刺身定食か寿司にしようと決めていました。しかし、カウンターに座って、眼前の地酒のメニューを見たとたん、他のものにしました。

なぜか? 一杯やりたくなったからです。しかし、昼食の後は鋸山日本寺のきつそうな坂道が待っています。酒を飲んだら、歩けません!

そこで、アジフライにごはん・味噌汁セットにしました。これはグッド! 出てきたアジフライの厚いこと! さくっとした歯応えに、ふんわりジューシーなアジの身。この土地名産のブランド魚「金谷アジ」を使った黄金のアジフライを食べられて大満足です。

The Fish を13時15分に出て、鋸山日本寺・西口管理所に着いたのが13時30分。

鋸山日本寺—百尺観音〈地獄めぐり〉日本一の大仏

いよいよ鋸山日本寺です。見どころは4つあります。

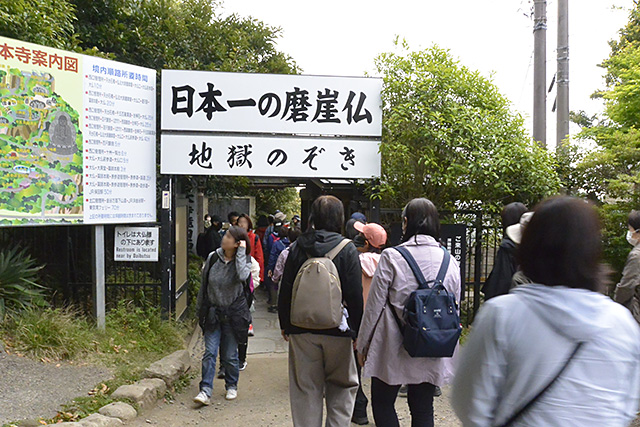

まずはエキゾチックな「百尺観音」、次にゾッとするか〈地獄のぞき〉、さらに崖の壁龕(へきがん – くぼみ)に多くの石仏が納められた千五百羅漢道、そして最後に日本一の大仏です。

(写真上)磨崖仏(まがいぶつ)=自然の岩壁や岩に作られた仏像

鋸山日本寺・百尺観音(ひゃくしゃくかんのん)

入り口から5分ほど登ると、百尺観音へ別れる道(左側)に出ます。

切り立った岩壁の間を1分弱歩くと……

広がった空間の右手に百尺観音がそびえています。世界戦争の犠牲者供養と東京湾周辺の航海、航空、陸上交通の犠牲者供養のために建てられました。

昭和41年(1966)5月、6年間費やして完成。今では交通安全の守り本尊として、尊崇を集めています。

私は初めて百尺観音の写真を見た時、なぜか喜多郎の『シルクロード』という曲が頭の中に聞こえてきました。それほど、日本というよりエキゾチックに感じたのです。

見上げると圧倒されます!

鋸山日本寺〈地獄のぞき〉

百尺観音を見てからもとの山道に戻り、5分ほどで登ると〈地獄のぞき〉の岩の突端が見えてきます。この突端でポーズをした人を、こちらで記念撮影できる見晴らし場所もあります。

〈地獄のぞき〉は人気スポットで、多くの人が並んでいます。

高所恐怖症の方は〈地獄のぞき〉は無理でしょうか?

東京湾も眺望できます。

鋸山日本寺の千五百羅漢道

千五百羅漢道とは?

岩窟や壁龕(へきがん – 岩のくぼみ)に、たくさんの仏像が数カ所に分かれて安置されています。安永8年(1779)から寛政10年(1798)に、大野甚五郎永令と門弟27人が1553体の石像を彫刻しました。この先に、大野甚五郎永令の墓もあります。

じっくりご覧ください。

石仏の彫刻家・大野甚五郎永令の墓が、中央前にありました。

維摩窟(ゆいまくつ)を右に見て……

聖徳太子(窟)を過ぎ……

護摩窟(ごまくつ)に至ります。

護摩窟を下ると、大仏前参道に出ます。左に曲がり、歩いて5分ほど大仏に行けます。

鋸山日本寺の日本一の大仏

| 鋸山日本寺 | 奈良東大寺 | 鎌倉高徳院 | |

| 名称 | 薬師瑠璃光如来 | 盧遮那仏 | 阿弥陀如来 |

| 高さ(m) | 31,05 | 18.18 | 13.35 |

| 御丈(m) | 21.3 | 14.85 | 11.31 |

大仏は、薬師瑠璃光如来(やくしるりこうにょらい)といいます。

宇宙全体が蓮華蔵世界たる浄土であることを現したもので、世界平和、万世太平の象徴です。

蓮華蔵世界=華厳経に説く、一大蓮華の中に含蔵されている世界

大仏の頭の上の壁龕にも大仏が座っています。

大仏の頭の上の壁龕にも大仏が座っています。

お願い地蔵尊(大仏すぐ左横)

お願いする氏名を書いた小さなお地蔵さまが奉納されています。

そして、集合場所である東口管理所へ。近くに大黒堂と薬師本殿 医王殿があります。

大黒堂

大黒尊天は、鋸山にて弘法大師が修行のおりに彫刻された石仏(秘仏)です。開運厄除、商売繁盛、家内安全のご利益があります。

薬師本殿 医王殿

源頼朝による医王殿の扁額(タイトル額)が掲げられています。(写真では見えませんが)

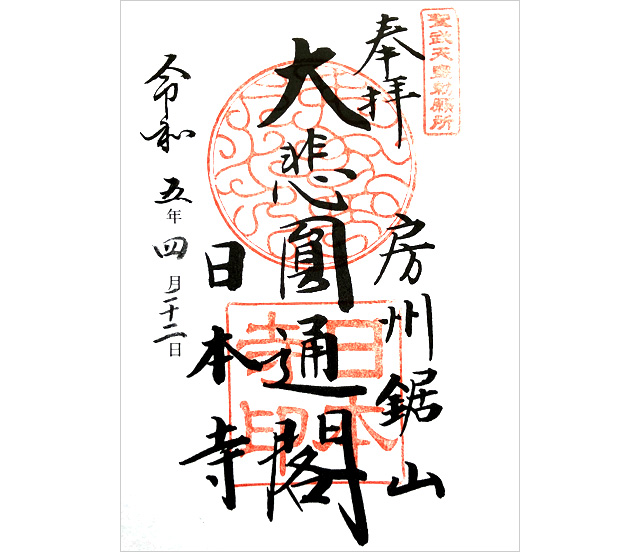

鋸山日本寺の御朱印

鋸山日本寺を15時00分に出発し、最後の大福寺崖観音へ向かいます。到着は15時25分でした。

「崖の観音」の名で親しまれている大福寺崖観音

バスの駐車場から前方を見上げると、崖観音の全貌が見られます。添乗員の山本様によると、この駐車場が絶好のビューポイントだそうです。確かにネットやパンフレットの写真では、ここから撮られた写真が多いですね。

駐車場から歩いて2分ほどで、崖観音への階段へ行けます。

地元民の出征者を祀った日露戦争の碑(写真上)、無病息災の延命地蔵尊(写真下)に頭を下げ、崖観音・観音堂へ登っていきます。

崖観音の境内は、階段、樹木などが一幅の絵のように配置されています。ですから、どこからカメラをのぞいても、いい写真になります。

真っ直ぐな階段を登ると、崖の中にお不動さまがあります。そして、右へ登っていくと観音堂になります。

崖観音・観音堂

717年(奈良時代・養老元年)、行基上人(668〜749)が神の霊を受けて、十一面観音菩薩を船形山の崖に刻みました。地元漁民の海上安全と豊漁を祈願したのです。

その後、慈覚大師(794〜863)が、堂の建物(堂宇)を創建しました。

十一面観音菩薩(麿崖仏)

船形山の崖面中段に石龕(せきがん – 石の入れ物で厨子)を作って、十一面観音菩薩を浮き彫りしました。千葉県最古の麿崖仏(まがいぶつ)です。

磨崖仏(まがいぶつ)=自然の岩壁や岩に作られた仏像

観音堂の天井には、一面に南房総の植物が描かれています。

観音堂から日本百景に数えられる館山湾が望めます。館山湾は波が静かで鏡のように映るから「鏡が浦」とも呼ばれているそうです。

崖観音の境内から、すぐ隣りの諏訪神社の境内に入れます。

諏訪神社

【ご祭神】建御名方命(タケミナカタのミコト)

【ご利益】武運・開拓・海上安全

諏訪神社の後ろに回ると、ご覧のように崖の中に末社・稲荷神社もありました。

大福寺崖観音の御朱印

崖観音は安房國札三十四観音霊場の第三番に指定されていますので、御朱印にも「安房國札第三番」と印が押されています。

絶景の3寺の参拝を終えて、16時5分にバスは新宿へ向かいました。

終わりに

房総半島の奇観かつ絶景の3つのお寺を巡る日帰りバスツアーを紹介しました。以下が、3つのお寺です。

笠森観音:日本唯一の「四方懸造(しほうかけづくり )」で大きな岩の上に建っています

鋸山日本寺:吸い込まれそうな「地獄のぞき」と奈良の大仏より大きい大仏があります

大福寺崖観音:切り立った崖に沿って自然と見事に調和している観音堂です

5月・6月にもツアー日程がありますので、ぜひご参加ください。

こちらのツアーに参加するにはコチラ

「鋸山日本寺・笠森観音・崖観音巡りツアー」

※当記事の内容は個人の感想を含み、諸説ある話の1つを基に作成されているため客観的な事実を表すものではありません。また、特定の説を支持したり、異なる説を否定したりするものではないことをご了承ください。なお、内容についてのご質問はお受けいたしかねます。

この記事を書いた人

渋谷 良久

2007年頃から、年に2〜3回趣味で日帰りバスツアーに参加していました。

当初は、はとバスをメインに、読売旅行、クラブツーリズムなどを利用していました。

2017年頃から神社に興味を持つようになり、(株)四季の旅のツアーに参加するようになりました。

カメラを持ってあちこち動いていますが、皆さんのご迷惑にならないよう気をつけています。

どうぞ、よろしくお願いいたします。