この記事は、武内企画の熊野古道ツアー 第1弾「熊野古道ハイキング伊勢路編〜馬越峠・伊勢神宮別宮 瀧原宮・花の窟神社・熊野速玉大社と神倉神社〜」の紹介記事です(2023年2月25夜〜27日朝参加)。

この記事は、武内企画の熊野古道ツアー 第1弾「熊野古道ハイキング伊勢路編〜馬越峠・伊勢神宮別宮 瀧原宮・花の窟神社・熊野速玉大社と神倉神社〜」の紹介記事です(2023年2月25夜〜27日朝参加)。

こちらのツアーに参加するにはコチラ

今回のバスツアーの目的は、熊野速玉大社の参拝、巨岩を祀った神倉神社の参拝、そして熊野古道を歩くことです。

事前にしっかりツアープランをよく見ればわかることですが、実際に参加するとそのバラエティの豊かさに驚きます。まるで2つのバスツアーに参加したかのように盛り沢山でした。

①瀧原宮と熊野古道ハイキング伊勢路編〜馬越峠・尾鷲神社

②鬼ヶ城・花の窟神社と熊野速玉大社・神倉神社

なお、「熊野古道ハイキング」は今後も熊野那智大社と熊野本宮大社にも訪れるプランが続きます。「熊野古道」ファンにはたまらない1年になりそうですね。ですから、メルマガは要チェック。熊野古道関係バスツアーの人気は高く、1日で「キャンセル待ち」になってしまうこともあります。

【武内企画の熊野古道ツアー 第2弾】

→熊野古道ハイキング 番外編 往路夜行3日間

(熊野古道~番外編~町石道を九度山から高野山へ!宿坊宿泊ツアー)

【武内企画の熊野古道ハイキング 第3弾】

→熊野古道ハイキング 那智編 往復夜行3日間

目次

伊勢神宮(内宮)別宮・瀧原宮の清々しさ

【滞在時間/6:00〜7:10】

夜明け前に道の駅「奥伊勢 木つつ木館」に到着。朝の清々しいキリッとした空気(約0度とか)が身をひきしめます。(写真より実際は暗いので、明るくしています)

「木つつ木館」のそばの鳥居より歩いて5分ほどで、参道がはじまる鳥居(写真下)に着きます。

鳥居の右に大きな看板があり、瀧原宮の起源4コマ・マンガがありました。要約すると、

- 2000年ほど前、倭姫命(ヤマトヒメノミコト)が天照大神(アマテラスオオミカミ)の使いとして、ご鎮座する地を求めてやってきました。

- 倭姫命は宮川を渡れず困っていたところ、近くに住んでいた真奈胡神(マナコノカミ)が川を渡してあげました。倭姫命はそのお礼に、御瀬社(みせのやしろ)を贈りました。それが伊勢神宮(内宮)の摂社・多岐原神社です。

- 真奈胡神の案内で祝詞山(のりとやま)の頂上に立った倭姫命。「この美しい土地の名前は何ですか?」とたずねました。

「ここは大河の瀧原の国でございます」と、真奈胡神は答えます。 - 倭姫命は、この美しい地を天照大神の鎮座する地に選びました。

(五十鈴川の地に正式に天照大神が鎮座してからは、仮の鎮座地は「元伊勢」と呼ばれます)

参道の左に皮がねじれたようになっている杉の木があります。瀧原宮はN極とS極が打ち消しあう「ゼロ磁場」とされ、パワースポットが強いと言われる所以です。

杉並木の終わりにある橋を渡り、すぐ先を右に降りていくと宮川の支流・頓登川(とんどがわ)の御手洗場があります。ここで禊(みそぎ)ができます。橋の向こうに見えるのが、宿衛屋です。

そして、上の写真では左に上がっていくと、宿衛屋の裏から参道に出られます。御朱印は宿衛屋でいただきます。

武内添乗員の説明はとても分かりやすく、初心者でも安心して参拝できます。建物は瀧原竝宮(たきはらのならびのみや)です。

瀧原竝宮(左)と瀧原宮(たきはらのみや:右)が並んでいます。瀧原竝宮の横には20年ごとに建てかえられる式年遷宮の土地が広がっています。(写真下)

中央向こうに見える小さな建物の中には、心御柱(しんのみはしら)が入っているそうです。心御柱は直接建物を支えませんが、神様が宿る依代(よりしろ)です。

左の階段を上がると若宮神社(わかみやじんじゃ)、右が長由介神社(ながゆけじんじゃ)になります。ご祭神は不明とのこと。

参拝する順番は、以下になります。

①瀧原宮(たきはらのみや)

②瀧原竝宮(たきはらのならびのみや)

③若宮神社(わかみやじんじゃ)

④長由介神社(ながゆけじんじゃ)

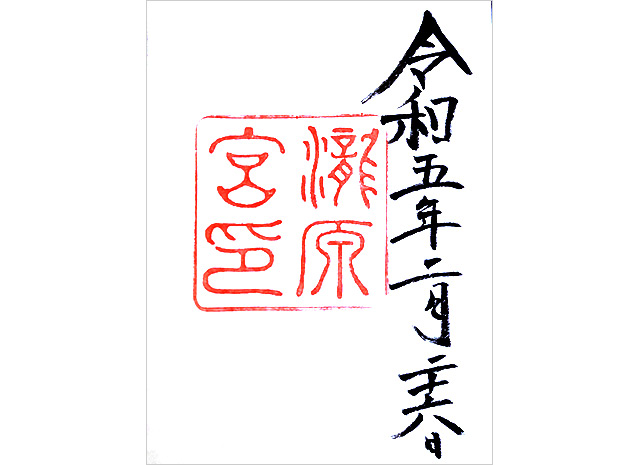

瀧原宮・瀧原竝宮のご祭神

天照大神(アマテラスオオミカミ)瀧原宮の御朱印

熊野古道ハイキング伊勢路編〜馬越峠から尾鷲神社へ

【滞在時間/8:00〜12:20)

「熊野を歩くことは修行」「馬にて参れば苦行ならず」そして人気の高さから「蟻の熊野詣」と言われてきました。

今日は天気がよく、絶好のハイキング日和。以下でご紹介する写真を見てもらえれば、日が差してくる熊野古道がとても美しいと分かってもらえると思います。ですから、修行ではなく極楽と言っていいかもしれません。

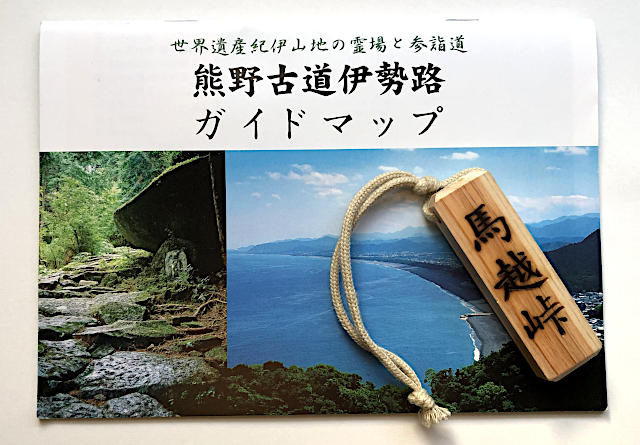

出発前に『熊野古道伊勢路ガイドマップ』と木札をいただきました。ヒノキの木札の裏には、「世界遺産 熊野古道 伊勢路」と書かれています。ヒノキは、もちろん熊野古道に植えられていたヒノキです。

ハイキングは、2つのグループに分かれます。

- 健脚のある方向けの馬越峠から往復約60分で天狗倉山へ登るグループ(馬越峠より天狗倉山へ)

- 天狗倉山へ登らないで、その分ゆったり歩くグループ

※私は2.を選びました。現地案内人は福田様です(写真下)

伊勢路の山道がクネクネ曲がっていることから、案内石碑の上が曲がって表現されているそうです。

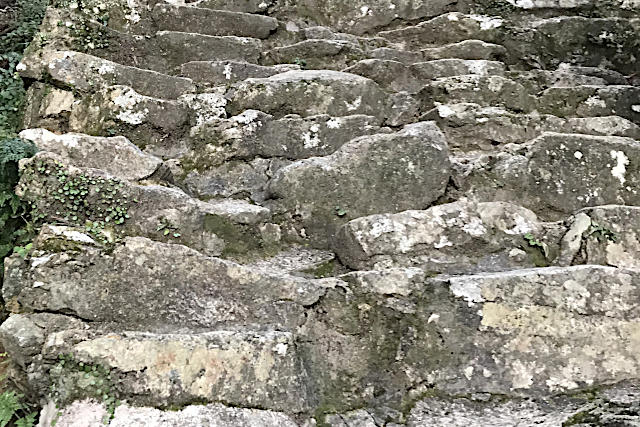

熊野古道の入り口から、すぐに有名な流紋岩の石畳になります。

馬越峠の歩いた距離がすぐにわかるような案内が立っています。こういう案内は、なんか安心感を与えてくれます。

5分ほど歩いてきた夜泣き地蔵の前で「尾鷲(おわさ)節」を唄ってくれたり、笛を吹いてくれた現地案内人の〇〇様は天狗倉山へ登るグループ案内人。ここまでは2つのグループは一緒でしたが、ここから先は天狗倉山グループはどんどん先へと歩いていきます。

【夜泣き地蔵】

旅の安全を祈願するお地蔵様。子供の夜泣きにも霊験あらたかともいいます。

現地案内人の福田様ですが、植物にたいへん詳しく、いろいろ教えてくださいました。『福田植物案内語録』もできそうなぐらいでした。その1つが上のシダで、名前は「ウラジロ」。葉を裏返すと白くなっています。

ちなみに、この裏返した2枚の上にダイダイをおき、下にお餅をおくと、お正月の鏡餅になります。

途中にあった大きな岩。まるで神が宿る磐座(いわくら)のようです。

日が差してくると、木々の緑がとても美しくなります。朝の清々しい空気の中、心身が清浄になっていくようです。

木々がない場所では、ご覧のような眺望が「きて良かった!」と思わせてくれます。

馬越峠の頂上に到着。スタンプも押せます。

馬越峠の頂上からの眺望。

天狗倉山グループはここから上に登っていきます。かなり急な坂道ですが、そのぶん山頂からの眺めは素晴らしいということです。

現地案内人の福田さんのお話で知った備長炭の原料になる木(ウバメガシ)。直径約15cmで意外に細い! ですから、全国に供給される備長炭の原木はかなり多く必要になります。

ここからは馬越峠の下りになります。天気がよく、日の差した山道がなんとも、気分をリフレッシュさせてくれます。

【桜地蔵(安兵衛地蔵)】その昔、旅人の安全を願って奉納されたと言われています。子供の夜泣きに霊験あらたかで『夜泣き地蔵』とも呼ばれます。

このすぐ下に馬越公園展望台の東屋があります。しばし、休憩できました。

ついに、馬越峠を踏破。22/22が嬉しい!

ここから尾鷲神社まで、カメラのレンズの曇りに気づかず、写真がボケてしまった!(謝)

時間的に余裕がありましたので、福田様が馬越不動滝をご案内してくれました。コースから1分ほど横道に入ります。

馬越不動滝から元のルートに戻ります。新宮とは熊野速玉大社のことです。そしてコースから外れるのですが「大石(1分)」が気になり、みんなで行ってみました。それが下の神が宿るような磐座(いわくら、高さ約5m)。ここに鳥居を建てたら、もう立派な神社です。(写真は曇ったカメラではなくiPhoneで)

下りてきて左後ろを振りかえると、健脚の方が登っていった天狗倉山が見えました。登りたかったけど……

桜満開の尾鷲神社(おわせじんじゃ)

昼食の前に尾鷲神社を参拝しました。なんと桜が満開でした。

【夫婦楠(クスノキ)】

【夫婦楠(クスノキ)】樹齢1000年以上、三重県天然記念物に指定されています。手前のクスノキは周囲9m(下と同じクスノキで女性を表しています)。向こうのクスノキは周囲10 m。クスノキはサカキと同じく玉串(神道の神事に神に捧げる)にも使用されています。

立て札には、國主(オオクニヌシ)の尊、縁結びの神、夫婦和合の神、子授かりの神と書かれています。この切り株が、子宮を表しているようです。

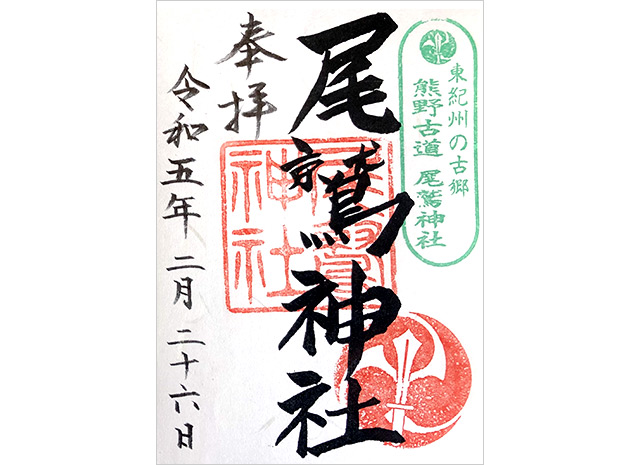

【尾鷲神社の主祭神】

武速須佐之男命(タケハヤスサノオノミコト)

主祭神を含め、二十二柱の神々が鎮座されています。そのため、どんな願いも叶えてくださるそうです。

尾鷲神社の御朱印

『鬼瓦』にて昼食。魚が新鮮で活きがイイ!

【昼食/12:25〜13:15】

検索してもすぐ出てくる『鬼瓦』は、有名店のようです。

刺身:アジ・ホウボウ・トンボマグロ。とれたての魚でしょうか、臭みは一切なく、その身は締まっています。

煮魚:ママカリとイワシ。ママカリの煮魚は初めていただきました。煮汁はかなり煮詰められていますが、意外にしつこくありません。

鬼ヶ城

鬼ヶ城伝説とユネスコの世界遺産

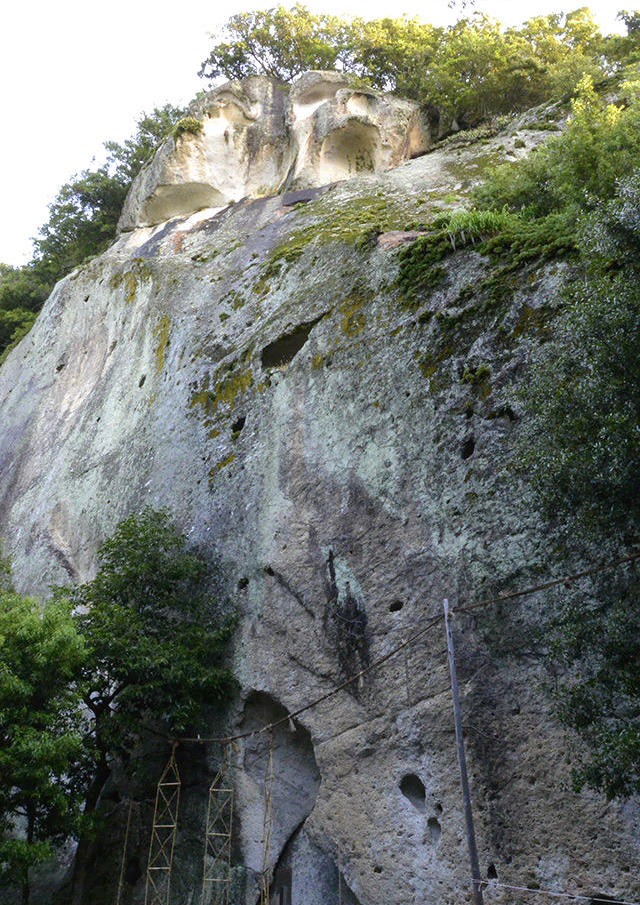

【滞在時間/13:45〜14:10】波の浸食と急激な地盤の隆起によって作られたという奇岩は、約1.2km続いているそうです。

平安時代初期、征夷大将軍・坂上田村麻呂が鬼ヶ城の鬼と恐れられた海賊「多娥丸(たがまる)」を 征討したといいます。

1935年(昭和10年) 国の天然記念物に指定され、日本百景に選定されました。

2004年(平成16年)ユネスコの世界遺産『紀伊山地の霊場と参詣道』の一部として登録

(https://onigajyo.jpより)

自然の強い力を感じさせる浸食により、えぐられた奇岩です! 下の写真は、鬼ヶ城からの遠望です。

新姫(にいひめ)ソフトクリーム

スダチやカボスと同じような柑橘類の「新姫」は三重県熊野特産。その果汁が入ったソフトクリームは、爽やかでキリッとした酸味と苦味が特徴(390円)。「新姫」を使ったお土産品では、キャンディ、くずもち、ようかん、ドレッシングがありました。

「新姫」ソフトクリームでスッキリしたところで、鬼たちとお別れです。

花の窟神社・45mの御神体! 日本最古の神社

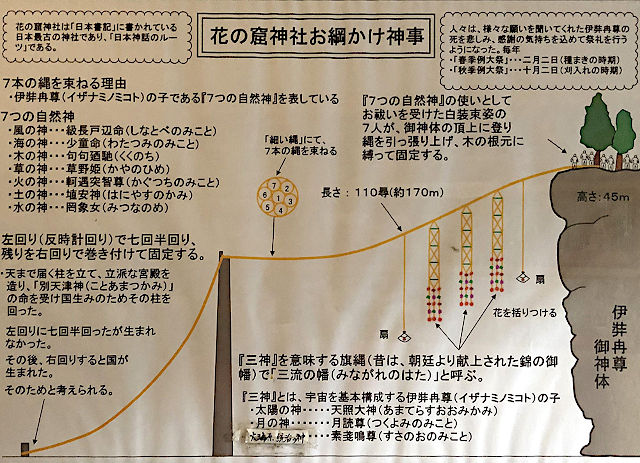

花の窟神社のお縄掛け神事

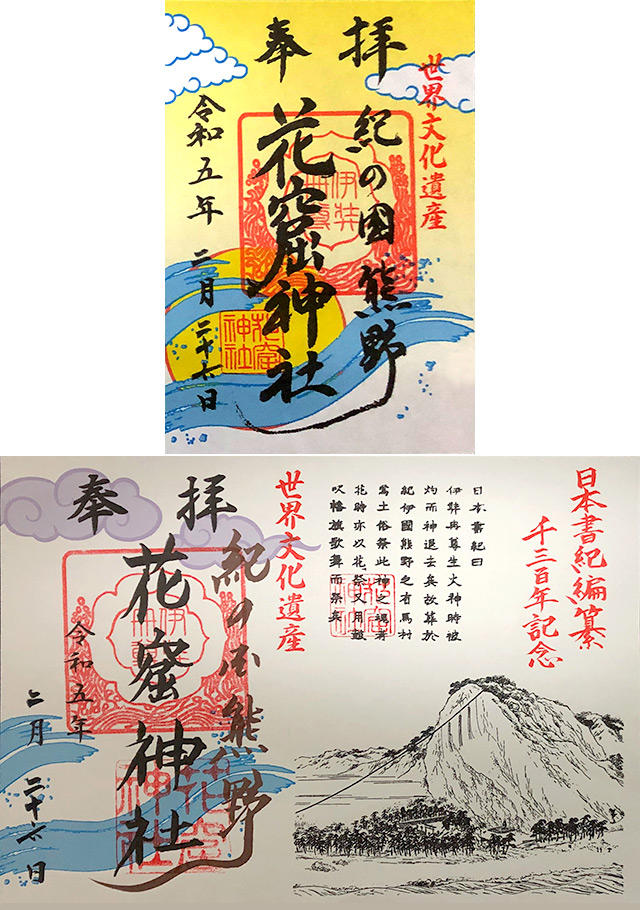

【滞在時間/14:40〜15:10】7本の縄を束ねて1本にした約170mの縄を『7つの自然神』の使いとしてお祓いを受けた7人が、45mの御神体(イザナミ)の頂上まで登り引っ張りあげ、木の根本に固定するお縄掛け神事。2023年2月2日に行われました。その3つの縄旗(写真上)が残っています。(10月2日にも行われます)

7本の縄は、『7つの自然神』風・海・木・草・火・土・水の神を表しています。

日本書記に「 一書曰伊弉冉尊火神(いざなみのみこと)を生み給う時に灼(や)かれて神退去(さり)ましぬ 故(か)れ紀伊国 熊野の有馬村に葬(かく)しまつる 土俗(くにびと)此神の魂(みたま)を祭るには 花の時に花を以って祭る 又鼓 吹幡旗(つづみふえはた)を用て歌い舞いて祭る」とあり、即ち当神社にして、其の由来するところ最も古く、花窟の名は増基法師が花を以て祭るより起これる名なり。

(公式サイトより)

参道を2〜3分歩くと参籠殿(社務所・写真下)。御朱印はここでいただきます。そして、このすぐ先が45mのご祭神・伊弉冊尊(イザナミノミコト)の御神体が現れます。

参道を2〜3分歩くと参籠殿(社務所・写真下)。御朱印はここでいただきます。そして、このすぐ先が45mのご祭神・伊弉冊尊(イザナミノミコト)の御神体が現れます。

伊弉冊尊(イザナミノミコト)の祭壇

伊弉冊尊(イザナミノミコト)の祭壇の反対側には、火神・軻遇突智尊(カグツチノミコト)の祭壇があります。熊野古道ハイキングの途中で、熊野古道の案内人・福田様に「なぜ、死の原因になったカグツチがイザナミと一緒に祀られているのですか?」と尋ねました。

伊弉冊尊(イザナミノミコト)の祭壇の反対側には、火神・軻遇突智尊(カグツチノミコト)の祭壇があります。熊野古道ハイキングの途中で、熊野古道の案内人・福田様に「なぜ、死の原因になったカグツチがイザナミと一緒に祀られているのですか?」と尋ねました。

カグツチは火の神ですので、産業の神(文明の神)として敬われているのではないかと教えてくださいました。ギリシャ神話の人間に火をもたらしたプロメテウスと同じように考えられているのかもしれません。

参道左、手水舎の手前には、鳥居が並んでいるところがあります。奥へ入っていくと、まず稲荷神社、次に龍神神社があります。

参拝後時間がありましたら、七里御浜の美しい海岸に降りてみてください。広い空間が眼前に広がります。

花の窟神社の御朱印

花の窟神社の御朱印[上:通常御朱印と下:特別御朱印]

熊野速玉大社(新宮)

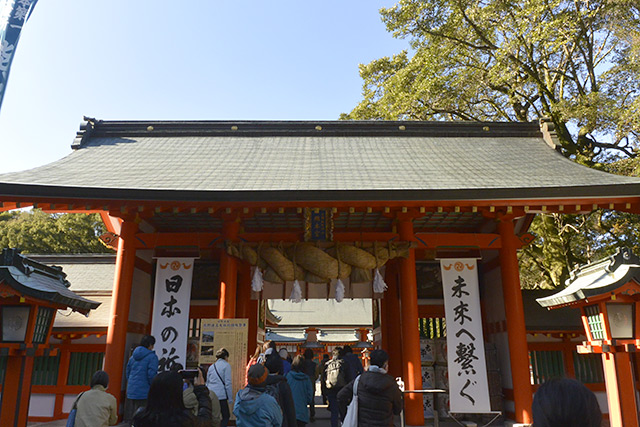

【滞在時間/15:40〜16:24】熊野速玉大社は、熊野三山のひとつとして全国に祀る数千社の熊野神社の総本宮です。今から約二千年ほど前の景行天皇五十八年の御世に、熊野三所権現が最初に降臨せられた元宮である神倉山から現在の鎮座地にお遷りになり、これより神倉神社の『旧宮』に対して『新宮』と申します。

(https://kumanohayatama.jp/?page_id=6)

熊野三山とは?

熊野速玉大社、熊野那智大社、熊野本宮大社と那智山青岸渡寺を含む三社一寺の総称です。速玉大が前世の罪を浄め、那智大社が現世の縁を結び、本宮大社が来世を救済します。

神道と仏教が結びついている神仏習合から、右の石碑には「熊野速玉大社」、左には「熊野大権現」と刻まれています。

八咫烏(ヤタガラス)神社

カムヤマトイワレビコ(後の神武天皇)の東征の終盤、高天原のタカミムスヒノカミから遣わされた八咫烏(ヤタガラス)がその行手を導きました。このことから、熊野三山はヤタガラスとゆかりが深いのです。天之手力男神(アメノタジカラオノミコト)

アマテラスオオミカミが隠れた天岩戸伝説、天岩戸をこじ開けたのがタジカラオノミコトで、戸隠神社にゆかりが深い神様です。

熊野速玉大社のご神木:ナギ(梛)

樹齢約1,000年。平重盛公が「国安かれ」とお手植されたそうです。「梛」の葉は、霊威ある熊野詣でのお守りとして古くから大切にされてきました。高さ約20m、幹周り5〜6m。

熊野古道ハイキングの途中で撮ったナギの写真。食べられそうな実ですね。ナギの葉を見てください。縦にしか葉脈がないように見えますが、横に引っ張っても千切れないそうです。そこから、夫婦円満のご利益があると言われています。

平安時代(1160〜1190年)に、なんと34回も訪れていたという後白河法皇の石碑です。

熊野へ参るには 紀路と伊勢路のどれ近し どれ遠し 広大慈悲の道なれば 紀路も伊勢路もと遠からず (『梁塵秘抄』)

なお、後鳥羽上皇28回、鳥羽上皇21回訪れていたと言います。

上の神門をくぐると左手奥に下の参集殿、前方に拝殿が現れます。

熊野速玉大社の拝殿

拝殿の裏には左側から、結宮(熊野夫須美大神-クマノフスミノオオカミを祀る)・速玉宮(熊野速玉大神-クマノフスミノオオカミを祀る)・奥御殿三神殿・上三段・八社殿があります。下の写真のように、拝殿から続いている建物の裏にあります。

熊野速玉大社のご祭神

【主祭神】熊野速玉大神(クマノハヤタマノオオカミ)イザナギ。神仏習合では薬師如来で、神威さかんでご神徳が輝くさま、魂の急速な成長を表しています。

熊野夫須美大神(クマノフスミノオオカミ)イザナミ。神仏習合では千手観音で、結びを表わし万物を生成し育みます。

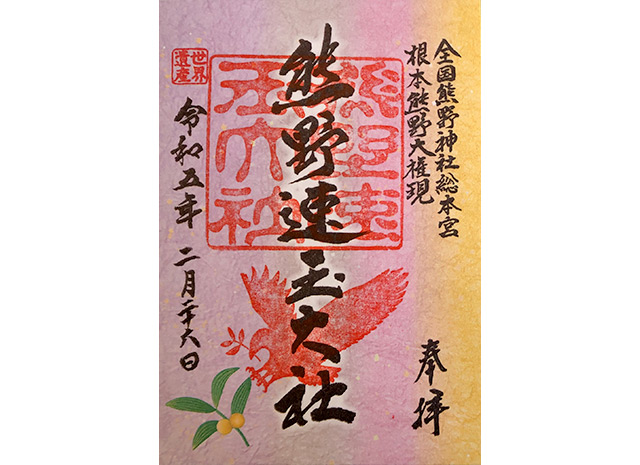

熊野速玉大社の御朱印

熊野速玉大社の[特別]御朱印

熊野速玉大社の[特別]御朱印

神倉神社、最後の試練!超急な石段の先にアマガエルが

【滞在時間/16:35〜17:40】まさか!こんなにきつい試練が最後に待っていたとは!

この橋を渡っていた時には、想像さえしていませんでした。武内添乗員のアドバイスから、多くの方が杖を持っています!

橋を渡って境内に入り、左端に見える鳥居から登っていきます。

ここから超急な538段の石段が始まります。(数えながら登ったのですが、複雑な石組みで簡単に1段、2段と数えられません)

急な難所は約10分間でしたが、1段1段が30cm以上もあります。もう写真を撮る余裕がありませんでした。ただただ、写真でよく見るゴトビキ岩(ヒキガエルの意)は絶対に見たい! その思いだけで登りました。

なんでも源頼朝が寄進したといいますが、なんでもっと登りやすい階段にしなかったの? と何度も心の中で呟いていました。

ついに来た! これぞ神倉神社のゴトビキ岩! すごい迫力です。こんな巨岩であれば、神が降りてきて鎮座するのも納得。このような岩を磐座(いわくら)といいます。神社発祥の一つです。

ゴトビキ岩の右にも、同じような大きな岩がありました。

そして、ご褒美の絶景! しかし、下りる試練がまだ残っています。この急な階段ですから、すぐに手をついてしまいます。

そして、ご褒美の絶景! しかし、下りる試練がまだ残っています。この急な階段ですから、すぐに手をついてしまいます。

無事下りてきたら、最初橋を渡るときには気づかなかった満開の桜を見ることができました。これも嬉しいご褒美でしょうか。

神倉神社のご祭神

【ご神体】ゴトビキ岩(「アマガエル」の意)権現山(神倉山)の南端に鎮座高倉下命(タカクラジノミコト)

天照大神(アマテラスオオミカミ)

ヤタガラスがカムヤマトイワレビコ(後の神武天皇)を導く前に、カムヤマトイワレビコ一行が熊野に来て体調を崩しました。その時タケミカヅチの剣を持って参上したのが熊野の高倉下(タカクラジ)。すると、たちまち一行の体調が回復したといいます。

高倉下には夢のお告げで、神剣が蔵にあることを告げられていたでした。この神剣を布都御魂(ふつのみたま)といいます。のち、石上神宮に祀られます。

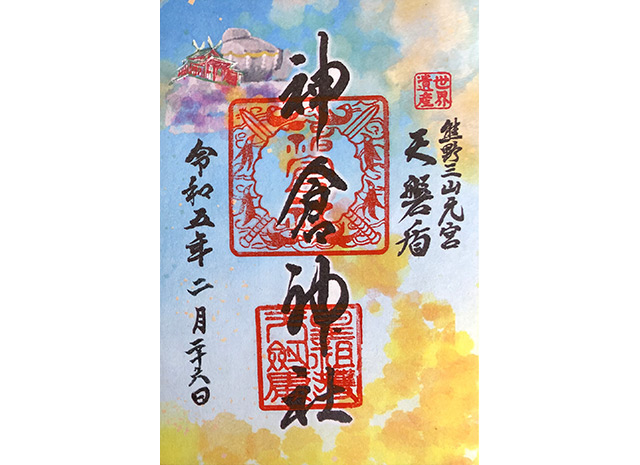

神倉神社の御朱印

神倉神社の[特別]御朱印

筋肉痛には温泉

【滞在時間/21:23:10】今日はよく歩いた1日で、足はすでに筋肉痛です。温泉がジンジン足にしみ、ありがたかったです。お湯はまろやかで、身体中がツルツルに、おでこも光っていて恥ずかしいくらいでした。でも、この後は寝ながら帰るだけです。

おわりに

なんとも盛り沢山なバスツアーでした。午前のコースは、早朝の伊勢神宮(内宮)別宮・瀧原宮の参拝から、熊野古道ハイキング伊勢路〜馬越峠、桜満開の尾鷲神社まで。

午後のコースは、新鮮な魚を昼食でいただいた後、鬼ヶ城の奇岩に驚き、日本最古の神社と言われる花の窟神社、そして熊野三山の[新宮]熊野速玉大社、神様が鎮座するゴトブキ岩の[旧宮]神倉神社めぐりでした。

また、何より天気が良かったので、ハイキング日和でした。気分を爽やかにするフィトンチット溢れる木々の中、熊野古道ハイキングは人に優しい修行でした。たくさんの自然の力をいただけたように感じます。

(株)四季の旅では、今後も熊野古道ハイキングはシリーズとして行われます。全ツアーに参加したいファンも増えるのではないでしょうか。

こちらのツアーに参加するにはコチラ

熊野古道ハイキング伊勢路編〜馬越峠・伊勢神宮別宮 瀧原宮・花の窟神社・熊野速玉大社と神倉神社〜

【武内企画の熊野古道ツアー 第2弾】

→熊野古道ハイキング 番外編 往路夜行3日間

(熊野古道~番外編~町石道を九度山から高野山へ!宿坊宿泊ツアー)

【武内企画の熊野古道ハイキング 第3弾】

→熊野古道ハイキング 那智編 往復夜行3日間

※当記事の内容は個人の感想を含み、諸説ある話の1つを基に作成されているため客観的な事実を表すものではありません。 また、特定の説を支持したり、異なる説を否定したりするものではないことをご了承ください。 なお、内容についてのご質問はお受けいたしかねます。

この記事を書いた人

渋谷 良久

2007年頃から、年に2〜3回趣味で日帰りバスツアーに参加していました。

当初は、はとバスをメインに、読売旅行、クラブツーリズムなどを利用していました。

2017年頃から神社に興味を持つようになり、(株)四季の旅のツアーに参加するようになりました。

カメラを持ってあちこち動いていますが、皆さんのご迷惑にならないよう気をつけています。

どうぞ、よろしくお願いいたします。