江戸時代から「一生に一度はお伊勢参り」と言われてきた伊勢神宮。全国の神様が一年に一度集まる出雲大社。この二社は日本を代表する二つの神社ですが、祀られている神様、ご由緒、ご利益や適している願いごと、参拝作法など、実は多くの違いがあります。それらの違いを踏まえながら、伊勢神宮と出雲大社に参拝前に知っておきたい5つの事をご紹介いたします。

また、伊勢神宮や出雲大社を参拝した後、お食事とお土産探しも楽しいひとときです。

伊勢神宮では、五十鈴川の宇治橋にある鳥居から徒歩1分にあるおはらい町とおかげ横丁を、出雲大社では、一の鳥居である宇迦橋(うがばし)の大鳥居から二の鳥居である勢溜(せいだまり)の大鳥居の間の神門通りをご紹介します。

目次

伊勢神宮は別格! 出雲大社は国つ神の総帥を祀る

「伊勢神宮」は通称で、正式名称は「神宮」

伊勢神宮は内宮と外宮の2つの正宮・別宮・摂社・末社・所管社125社あわせて「神宮」といいます。また、伊勢神宮は「すべての神社の上にあり、社格(ランク付け)のない特別な存在」とされてきました。その理由は、2つあります。- 神宮の主祭神・天照大神(アマテラスオオミカミ)は高天原(たかまがはら – 天界)と葦原中つ国(地上界)の主であり、日本人にとって親神的存在である

- 天照大神は皇室の祖神である

「大社」といえば出雲大社

そう言われるのにも、2つの理由があります。- ご祭神・大国主神(オオクニヌシノカミ)は葦原中つ国(地上の国)の建国者であり、国つ神(地上界の神)の総帥でもある

- 出雲の国譲りの時、天つ神(天界の神)の御子が皇位をお受けになる社と同じような社に祀られることを認めれれた

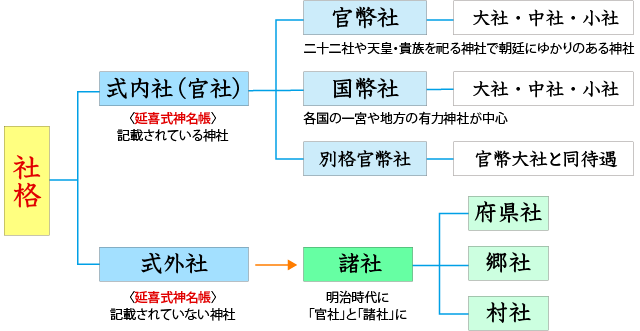

※出雲大社の社格は、官幣大社(下の図・一番上)に入ります。

延喜式神名帳の「社格」が今も目安に

平安時代の法令が書かれた神名帳にならった明治時代の近代社格制度は、1946年(昭和21年)に廃止されました。ですから、どんな神社も基本平等でランクの上下はありません。しかし、いまだに「旧社格」として目安になっています。

- 式内社(しきないしゃ)=官社(官幣社と国幣社)

延喜式神名帳に記載されている神社2,861社。国から援助を受けられます - 式外社(しきがいしゃ)

延喜式神名帳に記載されていない神社

鹿島神宮・香取神宮・安房神社・氷川神社・明治神宮・諏訪大社・日吉大社・熊野本宮大社・上賀茂神社・下鴨神社・伏見稲荷大社・平安神宮・大神神社・春日大社、そして出雲大社などなど。誰もが一度は名前を聞いたことがあるような神社がそろっています。

伊勢神宮と出雲大社の5つの違い

1. 伊勢神宮と出雲大社のご祭神物語〈古事記より〉

伊勢神宮のご祭神・天照大神(アマテラスオオミカミ)

イザナギとイザナミが多くの神々を生んだ時、火の神カグツチを生みました。その時、イザナミは火傷して死んでしまいます。イザナギはイザナミを忘れられず、悲しみのあまりカグツチの首をはねました。このとき飛び散った血から生成された神の一人が、出雲の国譲りに活躍したタケミカヅチです。※神が一人で子を生むことを「生成」「成す」と言います。

イザナギはそれでも悲しみが消えず、イザナミに会いに黄泉の国へ下りていきます。御殿の中にいたイザナミは、黄泉の国の神々に相談してくると言って、イザナギをたいそう待たせました。

イザナギはしびれをきらし、御殿の戸を開けてしまいます。そこで見たイザナミの姿は! なんとウジがわいている恐ろしい姿でした。イザナギは驚きと怖さで逃げ出してしまいます。

「私に恥をかかせたな!」と、イザナミは黄泉の醜女(しこめ)と軍団にイザナギを追わせます。

この世とあの世の境目である黄泉比良坂(よもつひらさか)まで逃げてきたイザナギ。近くに生えていた桃の実を3コ取ると、黄泉の醜女と軍団に投げます。彼らは追うことをやめました。

すると、とうとうイザナミ自身が迫ってきました。イザナギは黄泉比良坂を大きな千引の石(ちびきのいわ)でふさぎ、難を逃れます。

その後、イザナギは黄泉の汚れを払うため、禊(みそぎ)をします。その時、多くの神を成して、最後に顔を洗います。左目を洗うとアマテラス、右目を洗うとツクヨミ、鼻を洗うとスサノオが生まれました。

「自分はたくさんの子を生んできたが、最後に三柱の貴い子を得た」と言うイザナギ。

首飾りをとるとアマテラスにかけ「高天原(たかまがはら – 天界)を治めなさい」

ツクヨミには「夜之食国(よるのおすくに – 黄泉の国)を治めなさい」

スサノオには「海の世界を治めなさい」と命じました。

※神さまを数える時は、一柱、二柱、三柱というように「柱」を使います。

出雲大社のご祭神・大国主神(オオクニヌシノカミ)

海の世界の統治をおろそかにして、母でもないイザナミが恋しいと泣いてばかりいたスサノオ。とうとう、根の堅州国( ねのかたすくに – 黄泉の国)に下りる決心をします。そして、その前に姉アマテラスに会いに高天原(たかまがはら – 天界)へ行きます。アマテラスはスサノオが攻めてきたと思い、武装して待機していました。しかし、スサノオにその気がないことを確かめると、しばらく滞在することを許しました。

ところがです。スサノオは御殿にクソをまいたり、馬の皮をはいで機織り小屋に投げ入れたりしました。ひとりの機織りが死にました。これに怒ったアマテラスは、天岩戸(あまのいわと)に隠れます。天岩戸伝説です。

このように高天原で乱暴をしたスサノオは追放されて、出雲の斐伊川(ひいかわ)に降りてきました。ここでヤマタノオロチを退治し、クシナダヒメと結婚します。ふたりの六代後の子孫が、因幡の白ウサギを助けたオオナムヂ(後のオオクニヌシ)です。

オオナムヂは2度も兄たちに殺されました。その度に母サシクニワカヒメは高天原の原初の神カムムスヒノカミに助けられました。母はオオナムヂがまた殺されると思ったので、彼をオオヤビコの元へ送ります。しかし、またもや兄たちに見つかってしまいました。

オオヤビコは、オオナムヂをスサノオがいる根の堅州国( ねのかたすくに – 黄泉の国)に逃します。

オオナムヂは根の堅洲国でスサノオの娘スセリビメと結婚し、スサノオの4つの試練(蛇の部屋・ムカデとハチの部屋・なりかぶら・スサノオの頭のシラミ取り)を乗り越え、スセリビメとともに根の堅洲国を脱出します。スセリビメを背負い、手には生太刀(いくたち)、生弓矢(いくゆみや)、天の沼琴(あめのぬこと)を持っていました。

この世とあの世の境目である黄泉比良坂を通っていた時、スサノオの声が聞こえてきました。

「生太刀と生弓矢で兄たちをやっつけろ! 以後オオクニヌシと名のり、出雲の山に地底の石を太い柱とし、天高く壮大な宮殿を立てよ」

こうして、オオクニヌシはスクナヒコとともに、地上で国づくりを始めたのです。

出雲の国譲り

アマテラス曰く「葦原中つ国(地上界)は、わが子アメノオシホミミが治めるべきである」そして、オオクニヌシのもとへ2度アマテラスから使いが送られました。しかし1度目は3年間、2度目は8年間も使いからの報告がなく失敗しました。3度目に送られたのが、タケミカヅチとアメノトリフネ(日本書紀ではフツヌシ)の二柱の神です。

オオクニヌシとその子コトシロヌシはすんなりアマテラスの意を受け入れました。しかし、もうひとりの子タケミナカタは反抗してタケミカヅチに戦いを挑みます。結果、タケミナカタは惨敗し、長野県の諏訪湖まで逃げていきます。追いかけるタケミカヅチ。タケミナカタは諏訪から出ないことを約束し、許されました。

こうして、オオクニヌシは葦原中つ国(地上の国)を高天原(天界)に譲ったのです。この時、オオクニヌシは天高い社を建てて祀られることを望みました。

以後、葦原中つ国の顕露(見に見えること=政治など)は高天原から降りてきたニニギノミコト、幽事(目に見えない恋愛や死に関すること)はオオクニヌシが担当になりました。

京都大学名誉教授福山敏男博士の監修、大林組のプロジェクトチーム

(出典:http://inoues.net/mystery/izumo_nazo.html)

2. 伊勢神宮と出雲大社のご祭神とご利益

伊勢神宮は国家泰平を祈る神社、では個人の願いはどこでする?

伊勢神宮・内宮は国家泰平を祈る神社ですから、正宮では個人の願いはやめましょう。

では、個人の願いはどこですればよいのでしょうか?

御正宮に向かって左下に降りていくと、1〜2分ほどで荒祭宮(あらまつりのみや)があります。この別宮では天照大神の荒御魂(あらみたま)を祀っています。ここで、個人的な願いをしてください。

ところで、神様のおだやかな働きを和御魂(にぎみたま)、荒々しい働きを荒御魂といいます。

【伊勢神宮のご祭神】

内宮:天照大神(主祭神)

外宮:豊受大御神(主祭神)天照大神のお食事番

【伊勢神宮のご利益】

内宮:国家泰平

外宮:衣食住や経済・産業の発展

★伊勢神宮へのバスツアーのご紹介

→伊勢神宮ツアー一覧

出雲大社は、なぜ「縁結び」のご利益があるのでしょうか?

出雲の国譲りの時に、幽事(目に見えない恋愛や死に関すること)の担当になったのがオオクニヌシの出雲大社です。その大きな役目が縁結び。毎年一回全国の神々が旧暦十月に集まります。全国では神無月といいますが、出雲では神在月(かみありづき)といいます。また、縁結びなどを決めることを神謀り(かむはかり)といいます。

【出雲大社のご祭神】

大国主命(主祭神)

素戔嗚尊(スサノオノミコト)素鵞社(そがのやしろ)に祀られています。

【出雲大社のご利益】

縁結び・良縁祈願・夫婦和合・子授、五穀豊穣・商売繁盛

★出雲大社ツアーのご紹介

→ 出雲大社ツアー特集

3. 伊勢神宮と出雲大社の参拝方法

伊勢神宮の参拝方法〈二礼二拍手一拝〉- 軽くお辞儀をする

- お賽銭を入れる

- 鈴がある場合、鈴を鳴らす

- 直立して、二度礼をする

- 柏手を二度打って手を合わせてお祈りする

- 最後に一礼する

- 軽くお辞儀をする

- お賽銭を入れる

- 鈴がある場合、鈴を鳴らす

- 直立して、二度礼をする

- 柏手を四度打って手を合わせてお祈りする

- 最後に一礼する

4. 常若の思想と式年遷宮

伊勢神宮・外宮の古殿池(新御敷地)

伊勢神宮・外宮の古殿池(新御敷地)

神道では清く明るくうるわしい心を大切にし、常に若々しく瑞々しいことを「常若」といいます。そして、神様の力が永遠に輝くように、その住まいも新しくします。それが「遷宮(せんぐう)」です。

【伊勢神宮は20年ごとの式年遷宮】

伊勢神宮では、20年ごとに正宮と別宮を新しく建て替えます。内宮と外宮の正宮は、建てる場所まで東と西に交互に新しくします。前の場所は、おおよそ6ヶ月ほど古殿池(こでんち)と呼ばれ、その後は新御敷地(しんみしきち)と呼ばれます。

ちなみに、上の写真で奥の方に見える小さな建物は正宮の位置を示しているそうです。また、中には神の依代(よりしろ)となる心御柱(しんのみはしら)が入っているとも言われています。

※依代とは、神や神霊が宿るとされる岩や木のことを言います。

伊勢神宮は唯一神明造(ゆいいつしんめいづくり)

弥生時代の高床式穀倉が原型になっています。ヒノキの素木を使用した切り妻造りの平入りで、掘立柱に屋根は茅葺です。神明造のなかでも、伊勢神宮は「唯一神明造」と呼ばれています。角(つの)のように斜めに出ている千木(ちぎ)の切断面は、内宮が「内削(そ)ぎ」(地面と水平)、外宮は「外削(そ)ぎ」(地面と垂直)になっています。

©️コトバンク

©️コトバンク

伊勢神宮と違い、出雲大社では建てる場所を移動する遷宮は行われていません。屋根などを葺きかえる修理による遷宮です。その期間は不規則です。

現在の御本殿や摂社・末社は、延享元年(1744)の遷宮の時に造営されたものです。それまでは隣地に建て替える遷宮が行なわれていたと言います。

出雲大社は大社造(たいしゃづくり)

神明造と同じくらい古い時代の建築様式。幅が奥行きに比べて大きい神明造と比べると、ほぼ正方形になっています。千木は「外削ぎ」です。

©️コトバンク

©️コトバンク

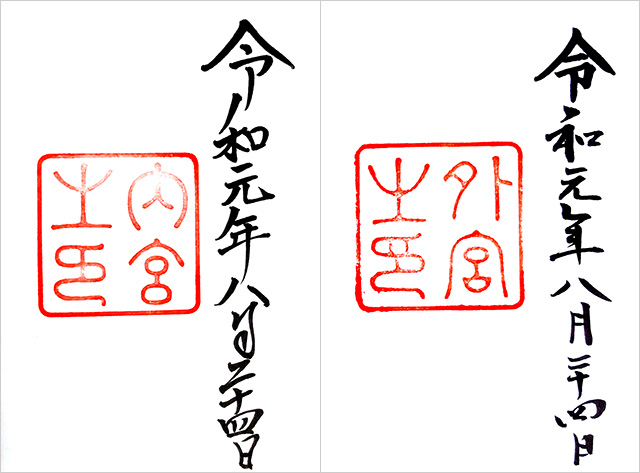

5. 伊勢神宮と出雲大社の御朱印

最近では御朱印は人気がありますので、絵柄と文字を工夫した御朱印が多くなってきました。しかし、伊勢神宮と出雲大社の御朱印は、参拝日と落款のみです。そのシンプルさが、かえって神社の格式の高さを表しているように感じます。 伊勢神宮の内宮・外宮の御朱印

伊勢神宮の内宮・外宮の御朱印

〒516-0023 三重県伊勢市宇治館町1

伊勢神宮・外宮(豊受大神宮)住所

〒516-0042 三重県伊勢市豊川町279

★伊勢神宮へのバスツアーのご紹介

→伊勢神宮ツアー一覧

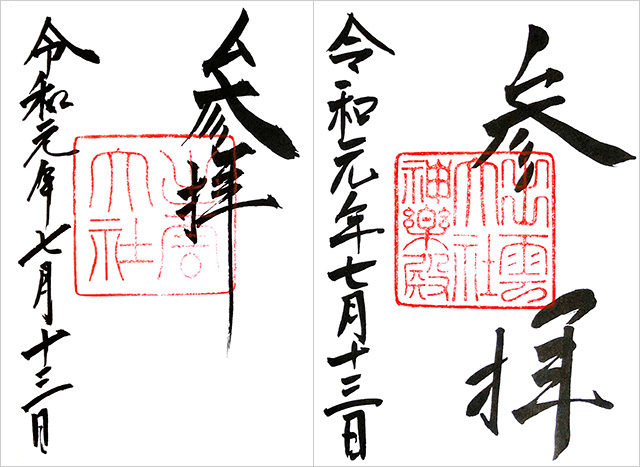

出雲大社と神楽殿の御朱印

出雲大社と神楽殿の御朱印

〒699-0701 島根県出雲市大社町杵築東195

★出雲大社ツアーのご紹介

→ 出雲大社ツアー特集

伊勢神宮と出雲大社は、もともとは一つだった?

大和朝廷にとって〈東の〉伊勢神宮と〈西の〉出雲大社

上の地図を見てください。

出雲大社〜大和朝廷〜伊勢神宮は、東西一直線に並んでいます。

大和朝廷にとって、日が登る東の伊勢は「生」の世界、日が沈む出雲は「死」の世界を意味しています。

アマテラスを祀る伊勢神宮には、大和朝廷の世俗権力の正当性を保証する役割があります。一方、日本書紀の一書では、出雲大社を「日隅宮(ひすみのみや)」と書いています。西の果ての宮という意味で、つまり死者の国です。

このように、大和朝廷にとっては政治と神事は分けられないもので、伊勢神宮と出雲大社がその役割を暗に担っているのです。

そして、大和朝廷が権力を握るために記紀神話がまとめられ、出雲の国譲りで〈東の〉伊勢神宮と〈西の〉出雲大社の役割分担が明確になりました。

アマテラスとオオクニヌシの祖神は同じ!

アマテラスの父神はイザナギです。イザナギはまたスサノオの父神でもあります。そのスサノオの子孫がオオクニヌシですから、系図的にはつながっています。同じイザナギなのです。出雲にもアマテラスが祀られている?

全国では神無月、出雲では神在月 ( かみありづき)に神々が上陸する稲佐の浜(下の写真)近くにある日御崎神社(ひのみさきじんじゃ)の上の宮(神の宮)と下の宮(日沈宮 – ひしずみのみや)があります。この上の宮にスサノオが、下の宮にアマテラスが祀られています。なぜ、日沈宮にアマテラスが祀られているのでしょうか? 沈む夕日はふたたび朝日として復活するからです。つまり夕日と朝日は別の側面で、太陽自体は一つだからです。

また『古事記』によると、出雲大社のオオクニヌシを祀る出雲の国造(くにのみやつこ)は、アマテラスの第二子とされるアメノホヒの子孫がなったとされています。アメノホヒは出雲の国譲りの時に、最初にオオクニヌシのもとへ使いとして送られた神です。しかし、3年間もアマテラスの高天原(たかまがはら – 天界)に報告することも帰ることもなく、出雲にいました。

こうしてみてくると、もともと伊勢神宮と出雲大社はひとつであったと言ってもいいのかもしれません。

伊勢神宮と出雲大社を参拝後〈お食事処とお土産〉スポットは?

ツアーの楽しみといえば、観光地のお食事とお土産。ここでは伊勢神宮・内宮近くの「おはらい町・おかげ横丁」と出雲大社の「神門通り」をご紹介します。参拝した後にぜひ寄っていただきたいスポットです。

江戸情緒あふれる「おはらい町」と「おかげ横丁」を散策

伊勢神宮・内宮に参拝したら、宇治橋の鳥居から約1分で行ける「おはらい町」(内宮の門前町)がオススメ。全長約800メートルで歩いても約20分です。多くのお食事処とお土産屋があります。お食事では、伊勢うどん、てこね寿司など、伝統的な伊勢グルメを満喫できます。お土産では、何といっても「赤福」がオススメ。おはらい町に入ってすぐ右に、おかげ横丁の入り口右にもあります。

また、おはらい町の中ほどに4000坪の「おかげ横丁」があります。50店舗以上のお食事処とお土産屋があり、中には「おかげ座 神話の館」のようなテーマ館もあります。30分で神話の世界から神宮の起源までを、アニメーションで知ることができます。必見の素晴らしいジオラマもあります。

炙りとバッテラ風サンマの2種類の寿司

炙りとバッテラ風サンマの2種類の寿司

おかげ横丁の中心にある太鼓櫓(やぐら)

おかげ横丁の中心にある太鼓櫓(やぐら)

→伊勢神宮ツアー一覧

★伊勢神宮・外宮の食事処を詳細マップでご紹介。こちらもぜひご覧ください。

→伊勢神宮外宮を30分、60分で歩く。外宮の食事処もご案内

出雲大社「神門通り」では、やはり出雲ソバ!

出雲大社の勢溜の大鳥居を背にして神門通りを望む

出雲大社の勢溜の大鳥居を背にして神門通りを望む

一の鳥居である宇迦橋(うがばし)の大鳥居から二の鳥居である勢溜(せいだまり)の大鳥居までを「神門通り」と呼びます。徒歩で約10分です。

神門通りには、ソバやゼンザイ、土産物のお店が多く並んでいます。大黒さまの石像など見どころも満載です。ぜひ歩いてみてください。

ところで、神門通りを歩く時間がない方には、神楽殿から1〜2分のところにも食事処「めん房 山太」がありますので、ご安心ください。写真は、5段重ねの割子そばです。

★出雲大社ツアーのご紹介

→ 出雲大社ツアー特集

伊勢神宮 or 出雲大社どちらがオススメ?

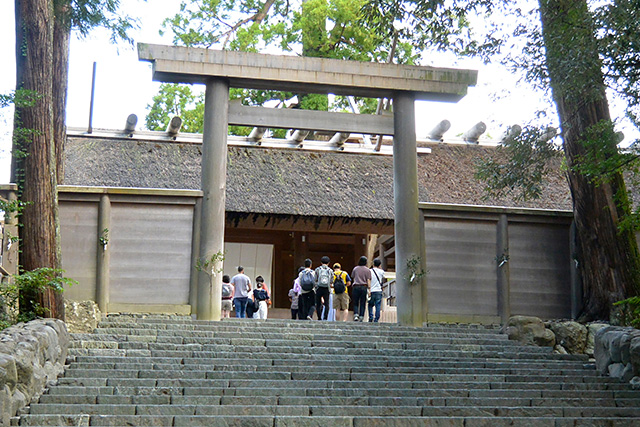

伊勢神宮・内宮の境内

伊勢神宮・内宮の境内

伊勢神宮・内宮の境内は起伏が少なく広々とした平地が広がっていますので、公園を散策するような、優しい気持ちで参拝ができます。しかし、伊勢神宮・外宮の一区画は、少し起伏があります。

それにしても、江戸時代から「一生に一度はお伊勢参り」と言われてきた伊勢神宮です。ぜひ、参拝してください。

一方、出雲大社はパワースポットを感じたい、縁結びをかなえたい方にオススメ。出雲の神々は霊威の激しい恐るべき神で、蛇のようだと思われています。また、出雲大社といえば大きな注連縄(しめなわ)ですが、二匹のヘビがからまっている姿だと言われています。

それに、ご祭神のオオクニヌシは、高天原で乱暴狼藉を起こしたあのスサノオの子孫です。また、オオクニヌシは別名「大物主神(オオモノヌシノカミ)」とも言われています。オオモノヌシの実体は蛇で、「モノ」は物の怪(もののけ)に通じます。

そうじて、心穏やかな参拝を望む方はまず伊勢神宮に、パワースポットを感じ、縁結びをかなえたい方は出雲大社に参拝してはいかがでしょうか。

★伊勢神宮へのバスツアーのご紹介

→伊勢神宮ツアー一覧

★出雲大社ツアーのご紹介

→ 出雲大社ツアー特集

[伊勢神宮のはじまり]アマテラスだって恐ろしい?

実をいうと、アマテラスは優しい女神だけではありません。アマテラスは第10代崇神天皇の時代までは、天皇と一緒に宮中に祀られていました。しかし、世に疫病や飢饉が発生し、天皇はアマテラスが宿っている八咫鏡(やたのかがみ)をたいそう恐れました。そして、新たにアマテラスが鎮座する地を探すことになったのです。

※鎮座とは神様がそこにしずまりいることで、その場所・建物を言います。

アマテラスのお供をしたのが第11代垂仁天皇の皇女・倭姫命(ヤマトヒメノミコト)。伊賀、近江、美濃など10カ所以上回ったと言います。そして、五十鈴川のほとりにくると、アマテラスが「ここにいたい」と言われたので、この地に鎮座することになったのです。

これが、伊勢神宮のはじまりです。ちなみに、旅の途中で一時的にアマテラスが鎮座した地を「元伊勢」と言います。

出雲大社の最強スポットはどこ?

出雲大社の御本殿の後ろには、スサノオを祀った素鵞社(そがのやしろ)があります。社の裏では、八雲山の岩を直に触れられます。ここが出雲大社では、最強スポットだと言われています。

おわりに

伊勢神宮と出雲大社に参拝する前に知っておきたい5つのことをまとめてみました。- 伊勢神宮は別格! 出雲大社は国つ神の総帥を祀る

- 伊勢神宮と出雲大社の5つの違い

ご祭神物語〈古事記より〉、ご祭神とご利益、参拝方法、遷宮、御朱印 - 伊勢神宮と出雲大社はもともとは一つだった?

- 伊勢神宮と出雲大社を参拝後〈お食事処とお土産〉スポットは?

- 伊勢神宮 or 出雲大社どちらがオススメ?

そして、実際にあなたが参拝なされる時に、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

伊勢神宮と出雲大社に参拝できるバスツアーをご紹介します。

★伊勢神宮へのバスツアー

→伊勢神宮ツアー一覧

★出雲大社ツアーのご紹介

→ 出雲大社ツアー特集

神社参拝ツアーを多く主催する旅行会社四季の旅はこちら

毎月クーポンあり! メールマガジン登録

友達登録で500円クーポン 公式LINE

※当記事の内容は個人の感想を含み、諸説ある話の1つを基に作成されているため客観的な事実を表すものではありません。

また、特定の説を支持したり、異なる説を否定したりするものではないことをご了承ください。

なお、内容についてのご質問はお受けいたしかねます。

この記事を書いた人

渋谷 良久

2007年頃から、年に2〜3回趣味で日帰りバスツアーに参加していました。

当初は、はとバスをメインに、読売旅行、クラブツーリズムなどを利用していました。

2017年頃から神社に興味を持つようになり、(株)四季の旅のツアーに参加するようになりました。

カメラを持ってあちこち動いていますが、皆さんのご迷惑にならないよう気をつけています。

どうぞ、よろしくお願いいたします。