この記事は、「高野山と熊野本宮大社参拝ツアー」の紹介記事です。(2019年11月1日参加)

こちらのツアーに参加するにはコチラ

目次

二大聖地、熊野と高野山バスツアー

熊野と八咫烏(ヤタガラス)

熊野といえば、神武天皇の東征の時、日本サッカーのシンボルともなっている三本足のカラス、八咫烏(やたがらす)が道案内しました。(古事記の中つ巻より)

紀伊半島を南から攻略しているカムヤマトイワレビコ(後の神武天皇)に、高天原のタカミムスヒノカミが連絡してきました。

「天つ神御子よ、すぐに奥に攻め入ってはなりません。

荒ぶる国つ神(豪族)が大勢います。そこで、ヤタガラスを遣わします。

ヤタガラスが導きますので、その後を進みなさい」

カムヤマトイワレビコはヤタガラスの導きに従い、奥の地方を征服していきました。

高野山と空海、根本大塔の立体曼荼羅

空海と密教については、曼荼羅(まんだら)に特に興味を持っていました。2019年3月26日から6月2日まで東京国立博物館にて『国宝 東寺-空海と仏像曼荼羅』展もありました。この展覧会では、仏像を曼荼羅図のように並べていました。そして、圧倒される立体曼荼羅が、高野山・壇上伽藍(だんじょうがらん)の根本大塔(こんぽんだいとう)内にもありました。

こんな歴史のある二大聖地をバスツアーで回わるなんて、すごくワクワクしてきませんか。

熊野本宮大社と神武天皇を導いた八咫烏

11月1日(金)、新宿を夜10時30分に出発し、4回の休憩を取り、2日(土)朝7時40分に熊野本宮大社・鳥居前の駐車場に着きました。いよいよ、熊野参詣の始まりです。ご由緒

「熊野本宮大社」サイトよりアメノホアカリは、古代、熊野の地を治めた熊野国造家の祖神。息子であるタカクラジは神武東征に際し、熊野で初代神武天皇に天剣「布都御魂(ふつのみたま)」 を献じてお迎えしました。

時を併せてタカミムスヒノカミは天より八咫烏を遣わし、神武天皇を大和の橿原(かしはら)まで導かれました。

※この時、兄ミツセノミコトをなくした神武天皇一行は、心身ともに疲れきっていました。それを見たアマテラスは、最強武神タケミカヅチに助けに行くよう命じたのです。タケミカヅチは自ら行くほどではないと、布都御魂をタカクラジに与えたのです。すると、神武天皇一行は、たちまち元気を取り戻したのです。

第十代崇神天皇の御代(西暦624〜631年)、旧社地・大斎原(おおゆのはら)のイチイの巨木に、三体の月が降臨しました。アメノホアカリの孫に当たるクマノノムラジは、これを不思議に思い

「天高くにあるはずの月が、どうしてこのような低いところに降りてこられたのですか」

と、尋ねました。すると真ん中にある月が

「我はケツミミコオオカミ(スサノヲ)であり、両側の月はムスビオオカミ(イザナミ)・ハヤタマノオオカミ(イザナギ)である。社殿を創って齋(いつ)き祀れ」

と、お答えになりました。

この神勅により、熊野本宮大社が大斎原に創建されたと云われています。

鳥居から見える参道に多くの幟(のぼり)が立っています。

参道奥から始まる石段は、全部で185段あります。

功霊社

参道の左側にあり、大東亜戦争及び日露戦争における戦没者の霊を祀っています。

祓戸大神

功霊社と同じく参道の左側にあり、ここで心身を清めます。

手水舎、宝物殿と参道を歩いていくと、写真でよく見る大きな幕がかかった熊野本宮大社の神門が見えてきました。左隣りは拝殿です。ふつう拝殿で参拝するのですが、熊野本宮大社では、神門の中に入って本殿ともいうべき四社に参拝します。

神門

神門の中に入ると、右から若宮・本宮・結宮と並んでいます。

参拝の順番は、本宮・結宮(二殿)・若宮・満山社(若宮の右隣りにある小さな社)。

※神門からは、満山社は若宮に隠れてしまい撮影はできません。

本宮

【本宮ご祭神】

家津美御子大神(ケツミミコオオカミ:スサノヲ)

※神仏習合では、阿弥陀如来です。

【神仏習合(しんぶつしゅうごう)】

日本古来の神道と仏教を融合して、一つの信仰体系とすること。 神仏混淆(しんぶつこんこう)ともいいます。神道の神様に、仏教の如来・観音・菩薩などの名を付けること。

結宮

【結宮ご祭神】

(結宮・第一殿)夫須美大神(ムスビオオカミ:イザナミ)

※神仏習合では、千手観音です。

(結宮・第二殿)速玉大神(ハヤタマノオオカミ:イザナギ)

※神仏習合では、薬師如来です。

若宮

【若宮ご祭神】

天照大神(アマテラスオオミカミ)

※神仏習合では、十一面観音です。

満山社

【満山社ご祭神】八百萬の神(ヤオヨロズノカミ)

拝殿

神門の左隣りに並んで立っています。

拝殿前の左右には、大きな八咫烏(ヤタガラス)が安置されています。

また、八咫烏の前には大黒石もあり、反対側に亀石もあります。「大黒石や亀石は何か」調べてもよくわかりませんでした。

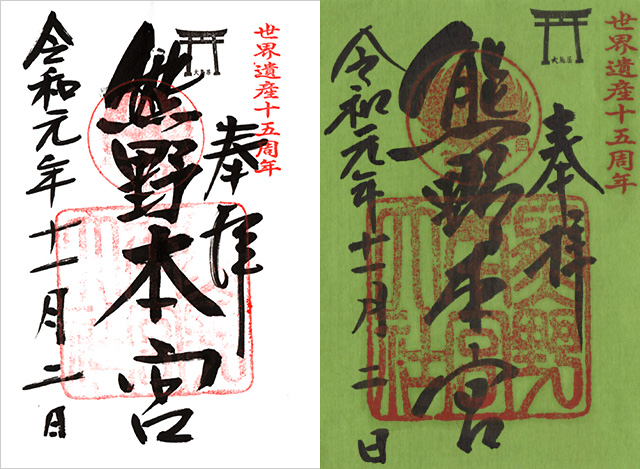

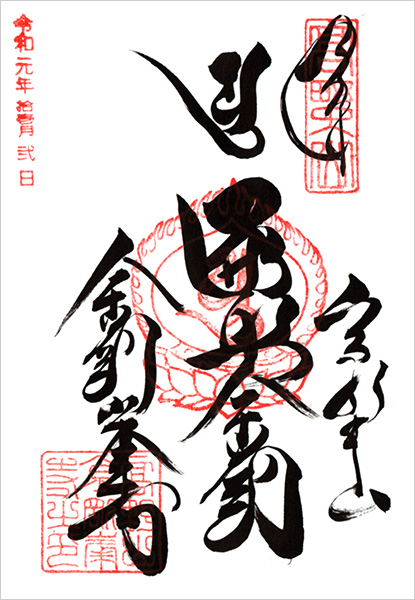

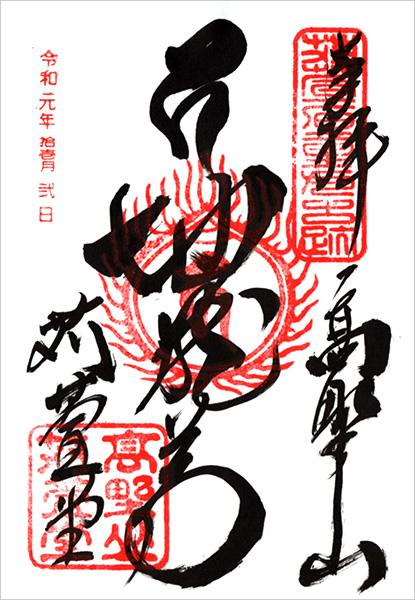

熊野本宮大社と世界遺産15周年記念の御朱印

大斎原(おおゆのはら)、日本一の大鳥居がシンボル

大斎原へは熊野本宮大社の鳥居から歩いて5分ほど。田園の中に高さ34m・横42mの日本一の大鳥居がそびえています。

森に囲まれている大斎原は、熊野本宮大社の旧社地です。

熊野川・音無川・岩田川の合流地点の中州にあります。1889年(明治22年)8月の大水害で、多くの社殿が流出しました。その時の水害を免れた四社(本宮・結宮・若宮・満山社)が、今の熊野本宮大社の場所に移されたのです。

見上げると、その大きさが実感できます。

この鳥居から中に入ると、撮影禁止。下の2枚は鳥居の下から撮ったものです。

向こうに見える杉並木の参道は150mほどもあり、その向こうに広い旧社地が広がっています。旧社地には、水害で流失した中四社・下四社を祀った石造の小祠が建てられています。

今はまだ、9時前の朝だからでしょうか?

大斎原はとても清々しい空気に満ちています。深呼吸すると、体の隅々まで浄化されたように感じました。

産田社

大斎原に行く途中にある、伊弉冉尊(イザナミノミコト)の荒御魂を祀った産田社(うぶたしゃ)。伊弉冉尊は八百万の神々をはじめ、すべてを生み出された産土(うぶすな)の神と仰がれています。社務所には、「産守り」も売られています。

バスは熊野本宮大社を9時に出発し、高野山を目指します。高野山までは、2時間30分ほどかかるそうです。途中、道の駅「龍神」で休憩を一度とります。

木族館? 道の駅 龍神

木族館では、10時20分から35分まで休憩。

「木族館」という名は、どうも木工細工から来ているのではないか?

と思われます。通常の売店のスペースと区切られた一室に木工細工の部屋がありました。

レストラン楊柳のごまとろ丼

10時35分に道の駅 龍神を出て、12時5分に高野山・奥の院のバス停近くのレストラン楊柳に着きました。添乗員の松本さんは、「ごまとうふ」をお土産にするといいと何回もバスの中で話していました。

昼食は、「ごまとろ丼(750円)」をいただきました。添乗員の松本さんオススメのお土産「ごまとうふ」を使った、親子丼の鶏肉を「ごまとうふ」にしたものです。

「ごまとうふ」はフワっとした柔らかさで、プルンとした舌触りですが、しっかりした弾力もあります。だから、卵との相性は抜群。他のメニューはどこにでもあるものばかりでしたので、私はこの「ごまとろ丼」をお勧めします。

ついに来た!空海の高野山

高野山のガイド付きで、奥之院を参詣

高野山は、西の大門から東の奥之院まで道沿いに歩くと約4kmほどあります。弘法大師御廟がある奥之院と後でご説明する壇上伽藍(だんじょうがらん)が、高野山の二大聖地です。

昼食後12時45分からは、高野山のガイド宮内さんのご案内で、90分ほど奥之院を参詣します。ちなみに、宮内さんのお話は、漫談のようにとても面白く、わかりやすかったです。私を含め、みなさん何回も笑っていました。

入り口の左右の立柱には、こう書かれています。

虚空盡衆生盡涅槃盡我願盡

(虚空尽き 衆生尽き 涅槃尽きなば 我が願いも尽きなむ)

「宇宙が尽きるまで、悟りを求めるものが尽きるまで、生きとし生ける者が全て輪廻転生から解脱するまで私の願いは尽きることが無い」という願いで、弘法大師の言葉としては有名で、一番好まれている言葉だそうです。

南無大師遍照金剛

(なむ だいし へんじょう こんごう)

「弘法大師に帰依する」という意味で、参詣する時にまずはじめに念じる言葉です。添乗員の松本さんも何回も教えてくれました。忘れないようにしましょう。

ここには、いろいろな会社の供養区画があります。元来は墓地や供養地なのだと思いますが、会社のシンボルとして高野山に祀っているようです。

だから、新明和工業株式会社のように墓石や供養塔ではなくいろいろな形(オブジェ)があります。

アデランスの供養地

ところで、供養地はどのくらいの値段がするのでしょうか。

たとえば、60cm×60cmの座布団の広さでいくらすると思いますか?

考えてみてください。

…………考え中………考え中………

なんと、100万円。ですから、億単位の広さがある供養地はざらにありそうです。

UCC上島珈琲株式会社の供養地。左上のカップには、茶色のものが入っているそうです。

真ん中に、花菱アチャコ句碑があります。

奥之院・弘法大師御廟に至る参道の両サイドには、名だたる戦国武家の供養塔が多くあります。後に出てきますが、織田信長の供養塔もここで見つかったそうです。真偽はまだ確定していませんが、証拠となる物も出てきたといいます。

加賀前田家の供養塔

化粧地蔵

いろいろな人々がお化粧を施したり、このように帽子もかぶせたりするそうです。ちょっと色っぽい?

法然上人供養塔

徳川家康の次男・結城秀康(ゆうきひでやす)越前松平家石廟

これが織田信長の供養塔。

少し高台にあり、案内は先へ急ぎますので、帰りの道から望遠で撮影しました。(このおじさん、なかなかどいてくれません!)

御廟橋。石の板は26枚あります。これより先は撮影禁止。

御廟橋の向こうに見えるのが奥之院・燈籠堂(とうろうどう)。

参詣の前にお清めのため、備えられている塗香(ずこう)を手のひらにとり、手のひらを合わせこすります。その後、燈籠堂の中に入ると、お守りなども買えます。順路に沿って、左回りに燈籠堂の裏に回ると、今でも弘法大師が生きて修行されているといわれる弘法大師御廟があります。

ここで、南無大師遍照金剛(なむ だいし へんじょう こんごう)と念じ、願い事をします。ここでは、いくつでもお願い事をしていいそうです。

【塗香】仏像や修行者の身体に香を塗って、けがれを除くこと。また、その香。

数種の香木を混ぜて粉末にし、粉末のまま乾燥したものと、浄水と混ぜ練香としたものがあります。

その後、燈籠堂の地下に入り、ここでもお願いできます。

また、ここには高さ10cmほどの仏さまの銅像(個人名付)が5,000体ほど並んでいました。なぜ5,000体とわかったかいうと、案内図に1000ごとの番号がふってあって5000もありました。ちなみに、安置料は1体1万円だそうです。いつも募集しているわけではなく、なんらかの記念に募集するそうです。

燈籠堂の地下から出て、御廟橋を渡り、奥の院入り口へ来た道とは違う道を歩いて戻ります。

水向地蔵

御廟橋のすぐ近くにあります。説明には、こう書かれています。

『玉川の清流を背にして、地蔵菩薩や不動明王、観音菩薩などが安置されており、これらを総称して水向地蔵と呼びます。参詣客は御供所(ごくしょ)にて、経木(水卒塔婆 – みずとば)を求め、水向地蔵に手向(たむ)け水をそそぎ、亡き人々の冥福を祈ります』

護摩堂と御供所(右奥)

弘法大師は今も即身成仏して修行していると言われ、毎日御供所にて2回食事が作られ、御廟に運ばれます。「生身供(しょうじんぐ)」と言われる儀式で、入定後から現在まで1200年もの間、続けられている儀式のひとつだそうです。なんだか、伊勢神宮のアマテラス様へのお食事を思い出しました。

【入定】真言密教の究極的な修行のひとつ。永遠の瞑想に入ることをいいます。

この御供所で、奥之院の御朱印をいただけます。奥之院は混むので、今回は参詣している間に添乗員の松本さんがまとめていただいてくれました(感謝)。

(この辺から、織田信長の供養塔を撮影しました)

無縁塚

数が多く、なんだか願いや怨念が満ちていそうです。心の中で「成仏してください」と唱え、早足で通り過ぎました。

紅葉の中にある英霊殿。

最後に、大人気の弘法大師の金のお守り(3,000円)が買える御札守授興所。弘法大師のお守りを買うだけのツアーもあるそうですから、かなりのご利益が期待できますね。

最後に奥之院の紅葉

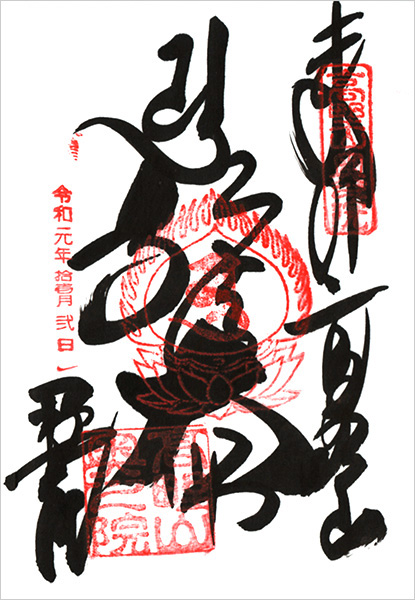

高野山・奥の院の御朱印

もう一つのバスの経路・高野山駅行は多く、金剛峯寺の前の停留所(天寿院橋-東)で右に曲がってしまい、大門までは行きません。ご注意ください。

高野山・大門から壇上伽藍・金剛峯寺へ

高野山・西の端にある大門

高野山の一番西にある総門が、大門です。高さ約26m、国内最大級の木造二重門。左右には、金剛力士像が安置されています。

中門

大門から道沿い500mほど約7分で壇上伽藍(だんじょうがらん)の中門に着きます。高さ約16m、横約25m。檜皮葺(ひわだぶき)です。

この後に出てくる、金堂から東塔までを総称して壇上伽藍といいます。

また、壇上伽藍とは大日如来が鎮座する壇、または修行する道場を意味します。

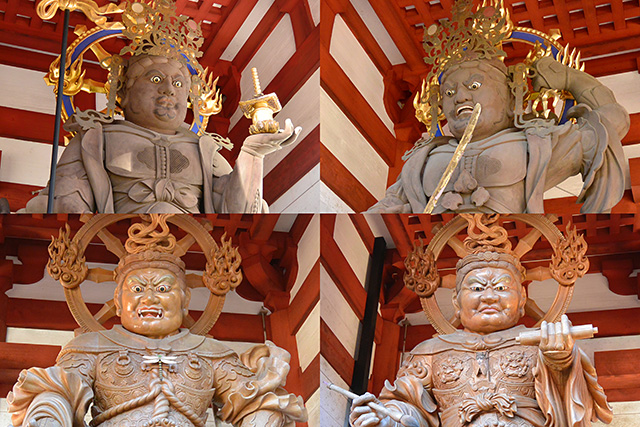

中門に安置されている四天王像

北方を守護する多聞天(左上)、東方を守護する持国天(右上)、南方を守護する増長天(左下)、西方を守護する広目天(右下)です。

金堂(こんどう)

中門の真後ろにあります。ご本尊は薬師如来像(高村光雲作)、拝観料200円。

金堂の左の方に、六角経蔵(ろっかくきょうぞう)があります。この六角経堂には取手が付いていて、それを押して回ることができます。一回りすれば、『一切経』を一読したのと同じ功徳を得られるといいます。

しかし、一人ではかなり重く、数人で回したほうが楽です。

六角経堂の向こうに山王院が見えます。

三鈷の松、空海が高野山を開山した理由

三鈷の松は、金堂の左奥の方にあります。

案内板によると、

大同元年(806年)、弘法大師が唐から帰国される際、日本で密教を広めるのにふさわしい聖地を求めて、明州の港から密教法具である「三鈷杵(さんこしょ)」を投げました。帰国後、その三鈷杵を探し求めると、この松の木にかかっていました。こうして高野山は真言密教の道場として開かれることとなりました。

ふつう、松の葉は2葉か5葉ですが、「三鈷の松」は密教法具の三鈷杵のように3葉になっているのが特徴です。

「3葉になっている」は疑問です。3葉はお金に恵まれるといわれ、人々が探します。でも、なかなか見つかりません。

三鈷の松の左奥に鐘楼、その右の奥に西塔があります。写真には屋根の一部しか写っていません(謝)。

鐘楼の左前の方にある孔雀堂、その手前が准胝堂(じゅんていどう)です。

准胝堂の右には、大きな御影堂(みえどう)があります。御影堂のすぐ前に三鈷の松があります。

壇上伽藍のシンボルともいうべき根本大塔

根本大塔(こんぽんだいとう)は、金堂の後ろにそびえています。高さ48.5m、一辺23.5m×四方。根本大塔の立体金剛界曼荼羅は必見!

中には、中央に胎蔵大日如来、その周りに東に阿 閦 (あしゅく)、西に阿弥陀、南に宝生、北に不空成就の四仏、その周囲16本の柱には16菩薩の絵が配されています。金剛界曼荼羅を立体で表現しています。(拝観料200円)

根本大塔の左方向(東)前にある不動堂。

国宝。1197年(建久8年)鳥羽天皇の皇女院の御願により行勝上人が建てたと言われています。

不動堂よりさらに東の方へ歩くと、愛染堂と大会堂(写真・上)が並んでいます。

西行桜と三昧堂

西行法師は、1149年32歳のころから約30年間、高野山に草庵を結びました。西行は大会堂と三昧堂の造営・移築の総指揮をとり、三昧堂移築に際してこの桜を手植えされたといいます。

三眛堂

東塔。この東塔で壇上伽藍は終わりです。

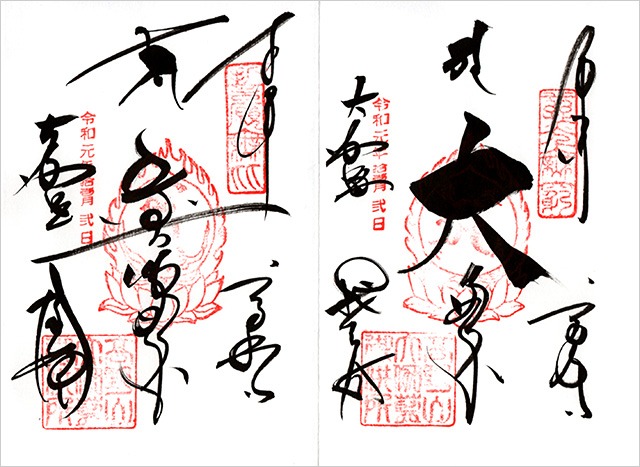

金堂と根本大塔の御朱印

壇上伽藍から紅葉の通路ともいうべき蛇腹路を歩き、金剛峯寺(こんごうぶじ)へ参ります。

ここが高野山・金剛峯寺!

金剛峯寺の名は、お経『金剛峯楼閣一切瑜伽瑜祇経(こんごう ぶろうかく いっさい ゆがゆぎきょう)』にちなんで名付けられました。高野山を参詣したことのない人にとって、ふつう高野山といえば、また空海といえば金剛峯寺だと思います。奥の院とか壇上伽藍とかの名前は教科書に出てこなかったのではないでしょうか。それというのも、高野山の総称として金剛峯寺と言われていたと記憶しています。それとも、私の記憶が間違っているのかもしれませんが!

金剛峯寺の境内は、東西60m、南北約70m。

主殿(本坊)をはじめとした様々な建物を備えた境内総坪数は、48,295坪の広さです。

金剛峯寺の表門

金剛峯寺の主殿(本坊)。拝観料500円、時間がなく中には入りませんでいた(残念)。

主殿に連なった右の方の建物で御朱印はいただけます。

高野山・金剛峯寺の御朱印

苅萱堂(かるかやどう)、父と子の悲しい物語

大門、壇上伽藍(金堂と根本大塔など)、金剛峯寺を参詣し、残り時間はあと60分。金剛峯寺からは時間に間に合うバスがなく、集合場所のレストラン楊柳までは歩くことにしました。

道の両脇には参詣はしませんでしたが、数多くの寺院があります。それぞれの寺院で御朱印をいただけますので、高野山の御朱印を全部集めると一体何枚になるのでしょうか? 誰かチャレンジしてみませんか!

その中で、どういうわけかこの苅萱堂には入ってみたくなりました。

苅萱堂については何も知らなかったのですが、入って大正解でした。ここには、3面の壁に『苅萱堂心と石童丸の悲しい物語』の絵が数十枚飾られ、説明されていました。時間がないので、1枚1枚じっくり見ることができなかったのが心残りです。

苅萱堂心と石童丸の悲しい物語

筑紫の国(福岡県)に、加藤繁氏という若い領主がいました。この正室が側室を殺そうとします。計画は発覚して側室は難を逃れ、加藤家から出ることになりました。

しかし、繁氏は人間の恐ろしさから出家し、高野山で修行します。そして、苅萱堂心と呼ばれるようになりました。

一方、側室は加藤家から出る時には身ごもっていて、その子供が石童丸です。石童丸は大きくなって、父が高野山にいると聞き、母を伴って高野山へ向かいます。高野山は、当時は女人禁制の地。石童丸は母を麓に残し、一人高野山に登り、父である苅萱堂心に父の消息を尋ねます。父は真実を言うことができず、「その者は死んだ」と石童丸に告げます。

泣く泣く麓に戻ると石童丸にはさらなる悲劇が待っていました。石童丸の母は、すでに死んでいたのです。石童丸は高野山に戻り、出家して父である苅萱堂心の弟子になります。この父と子が修行した場所が、この苅萱堂だったのです。

高野山・苅萱堂の御朱印

御朱印は、苅萱堂の右隣りの奥にある密厳院でいただけます。

途中、奈良健康ランドで3時間の休憩をとります。

ジンジンキタキターーー!奈良健康ランド

今日歩いた距離は、熊野本宮大社で1kmほど、高野山で5kmほど歩いたのではないだろうか?普段はデスクワークで1日中家にいることの多い私には、かなりの足への負担です。けっこうふくらはぎがパンパンで、つま先からくるぶしは運動靴にずっと締め付けられていました。

だから、奈良健康ランドの42℃の熱めの温泉につかった時、あるCMではありませんが、

ジンジン、キタキターーーーーー!

と、足先とふくらはぎは喜びました。

奈良健康ランドには7時15分に着き、10時15分出発です。3時間もありますので、5つ以上ある温泉に約1時間近くつかりました。普段のお風呂は10分くらいですから、かなりの長風呂を堪能しました。

また、サウナ室に入ると、なんとラグビーのイングランド vs 南アフリカの決勝戦が中継されていました。ノーサイドまで12分でした。これまた、ラッキーでした。

終わりに。那智の大滝にも行きたいが……

熊野三山は、熊野本宮大社・熊野速玉大社・熊野那智大社。このバスツアーでは、熊野本宮大社のみ参拝します。四季の旅社バスツアーでは、熊野三山を参拝するのは難しいとのことです。私としては、那智の大滝(飛瀧神社-ひろうじんじゃ)を死ぬまでには一度見たいと思っていますが……。

また、高野山はあまりに広く、見る箇所もたくさんあります。もう一度訪れたいと思っています。

こちらのツアーに参加するにはコチラ

高野山と熊野本宮大参拝ツアー

※当記事の内容は個人の感想を含み、諸説ある話の1つを基に作成されているため客観的な事実を表すものではありません。

また、特定の説を支持したり、異なる説を否定したりするものではないことをご了承ください。

なお、内容についてのご質問はお受けいたしかねます。

この記事を書いた人

渋谷 良久

2007年頃から、年に2〜3回趣味で日帰りバスツアーに参加していました。

当初は、はとバスをメインに、読売旅行、クラブツーリズムなどを利用していました。

2017年頃から神社に興味を持つようになり、(株)四季の旅のツアーに参加するようになりました。

カメラを持ってあちこち動いていますが、皆さんのご迷惑にならないよう気をつけています。

どうぞ、よろしくお願いいたします。