この記事は、【常陸の国】人気の御岩神社から、大洗磯前神社などの最強パワースポットを日帰りで巡る、常陸の国五社巡りツアー の紹介記事です。(2019.9.10参加)

こちらのツアーに参加するにはコチラ

目次

常陸の国五社巡り。手間も時間もコストもお得!

一日で、常陸の国(茨城県)の大洗磯前神社(おおあらいいそさきじんじゃ)、常陸国出雲大社(ひたちのくにいづもたいしゃ)、笠間稲荷神社(かさまいなりじんじゃ)、大甕神社(おおみかじんじゃ)、御岩神社(おいわじんじゃ)の五社を巡ります。私が、日帰りバスツアーに参加する理由。

たとえば、2019年9月13日現在、

新宿から御岩神社の最寄駅・JR日立駅までの往復運賃は8,184円。さらに、御岩神社へはJR日立駅からバスで約35分。また、高速・連絡バスで新宿から日立市役所前までは、往復6,376円かかります。それが、今回参加した常陸の国五社巡りバスツアーでは、7,980円(2019.9.10現在)。

また、一神社に行くだけではなく五社も回るのですから、手間も時間もコストも圧倒的にいいのです。さらに、常陸国出雲大社と笠間稲荷神社では、地元のガイド・柴沼さんが丁寧に案内してくださいました。

常陸の国五社を数字の順番で巡りました。

大洗磯前神社、神が降臨した神磯の鳥居!

随神門

大洗磯前神社には、8時50分に着きました。駐車場からは、随神門の左手から入ることになります。

随神門の正面には、神磯の鳥居へ行く鳥居と階段があります。

階段の下、道路の手前には大きな正面鳥居(二の鳥居)があります。道路を渡ると、すぐ浜辺に出られ、「神磯の鳥居」が見られます。階段上の鳥居からは5分ほどで行けます。

神磯の鳥居

ご由緒

ある里人が夜半に海を望むと点が光り輝いているのが見えました。あくる日、海辺に高さ各30cmほどの二つの怪石がありました。さらに、その翌日には二十余の小石が二つの怪石の左右にはべるように並んでいます。形は沙門(坊さん)に似ていましたが、耳や口はありません。

神が人に乗り移って言うには、

「我は大奈母知(オオナモチ)、少比古奈命(スクナヒコナノミコト)なり。昔この国を造りおえて、去りて東海に往きけり。いま民を済わんがため、また帰り来たれり」

このご降臨の地を「神磯」といいます。

文徳天皇の斉衡3年(856)12月のことでした。

大洗磯前神社から約8km離れた酒列磯前神社(さかつらいそさきじんじゃ)は、同じご由緒から建てられた姉妹神社です。

正面鳥居(二の鳥居)

青空には、白い大きな鳥居が映えます。ちなみに、一の鳥居はこの鳥居の左の方へ数分行くと、道路をまたぐようにそびえています。

では、階段を上がり随神門、拝殿・本殿へ行き、参拝しましょう。

大洗磯前神社・随神門

随神門の左前には、大国様と恵比寿様の像があります。たくさん撫でて、大福をいただきましょう。

大洗磯前神社・拝殿と本殿

【ご祭神】

大己貴命(オオナムチノミコト)、オオクニヌシの若かりし頃の名前。大国様。

少彦名命(スクナヒコナノミコト)医薬の祖神と仰がれ、万民の難病を救います。オオクニヌシの国づくりを助けました。一寸法師のモデルで恵比寿様。

拝殿の右前にいるぶじかえる像。お参りして、帰りの安全を願っておきましょう。

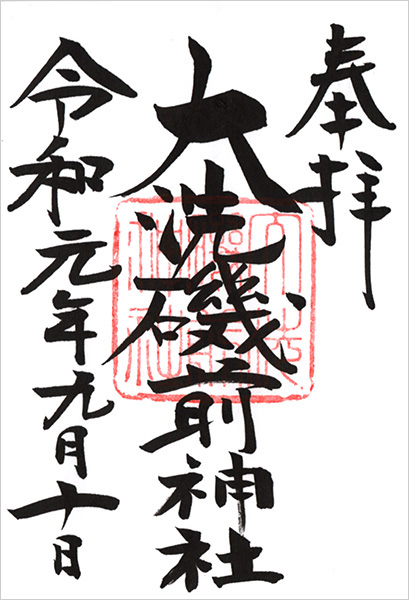

大洗磯前神社の御朱印

常陸国出雲大社。オオクニヌシの右手に乗る神様は?

大洗磯前神社から約40分、10時15分に常陸国出雲大社に着きました。常陸国出雲大社と笠間稲荷神社は、ガイドの柴沼さんに案内してもらいます。

大鳥居

高さ11m。笠木(横)約14m。 最も普通に見られる明神鳥居形式としては、我が国最大級のものだそうです。

駐車場から、柴沼さんの後をついて坂道を登っていくきますと……

大きなしめ縄が見えてきました。

常陸国出雲大社・拝殿

拝殿の大きなしめ縄はいかにも出雲大社らしく、長さ16m、重さ6トンもあります。建物は、諏訪大社本宮の脇拝殿様式を取りいれています。

拝殿左のほうにあるオオクニヌシの像(写真・2枚上参照)。右手には、スクナヒコナノミコトが乗っている珍しい像です。

奥田コウドウ作・約60畳の天井画「常陸の雲」。杉の板に金箔や銀箔などのきらびやか色彩で描かれています。

出雲大社・諏訪大社・常陸国出雲大社はほぼ一直線。

拝殿を背にして右からの眺望(西方向)

この西の方角には諏訪大社、島根県の出雲大社がほぼ一直線に並んでいます。

諏訪大社のご祭神タケミナカタノカミは、出雲大社のご祭神オオクニヌシの直系次男。だから、出雲大社と諏訪大社は関係が深いのです。

常陸国出雲大社・本殿

本殿は、島根県の出雲大社と同じ大社造り。また、同じように本殿・西側に参拝する場所があります(写真・奥の方)オオクニヌシ様が西を向いているからです。

【主祭神】

大国主大神(オオクニヌシノオオカミ)

【御客座五神】

天之常立神(アメノトコタチノカミ)

宇麻志阿斯訶備比古遅神(ウマシアシカビヒコヂノカミ)

神産巣日神(カミムスビノカミ)

高御産巣日神(タカミムスビノカミ)スクナヒコナノミコトの父神。

天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ)

本殿の方から右を見上げると、拝殿の屋根には島根県の出雲大社にはないトンビの飾りがあります。

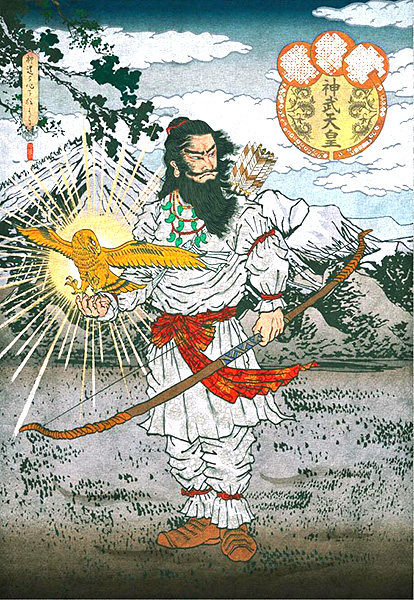

「なぜ、トンビなの?」

『日本書紀』によると、神武天皇による日本建国を導いた金色の鵄(とび)だからです。金鵄(きんし)といいます。(イラスト下 Pinterestから)

末社・龍蛇神社

ご祭神・龍蛇神は、オオクニヌシのお使い神で、火難・水難の守護神。また体の病気や支障などを取り除いてくれます。

末社・薬神神社

ご祭神・少彦名命(スクナヒコナノミコト)を祀っています。医薬・薬神としての信仰があります。

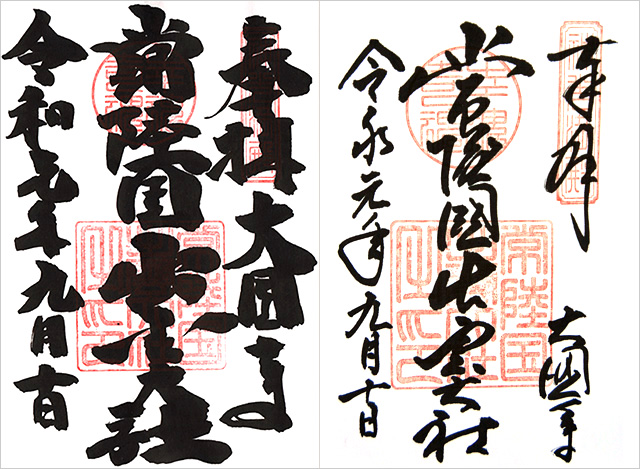

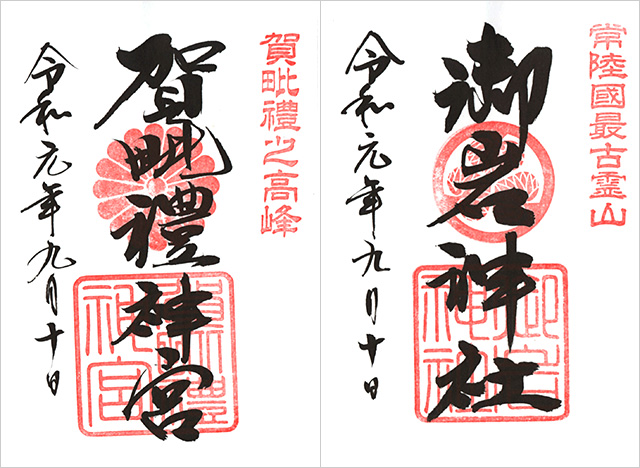

常陸国出雲大社の同じ日の珍しい2種類の御朱印

参拝日を見てください。令和元年九月十日で同じ日です。

実は、私がいただいた御朱印が左のタイプ、右の御朱印は同じ今日のツアーの方のものを写真に撮らせてもらいました。

全く違った字体で、珍しかったのでご紹介してみました。神職さんが違っていても、同じような字体になるのですが、ぜんぜん別の神社の御朱印みたいです。

笠間稲荷神社の最強パワースポット「狐塚」と彫刻は必見!

常陸国出雲大社から約15分で笠間稲荷神社へ。「笠間」の語源は、「風のとどまるところ」という意味の「風間」から来ていると言われています。

駐車場からは笹目宗平衛商店さんの酒蔵の中を通って行きました。

商店を出ると……道路をはさんだ真正面が、笠間稲荷神社の一の鳥居でした。向こうには、二の鳥居と楼門も見えます。

楼門の前で、柴沼さんから笠間稲荷神社の概略の説明がありました。

「彫刻が本当に素晴らしいですよ」

「最初に、笠間稲荷神社の最強パワースポットをご案内しますね」

最強パワースポット! また、彫刻好きの私はワクワクしてきました。

笠間稲荷神社・拝殿

赤は魔除けの色ですが、

笠間稲荷神社の柱などに使われている赤は「笠間朱色」といわれ、いわゆる明るい派手な朱色などよりかなり暗めの落ち着いた色調です。

この「笠間朱色」は、門前通りの看板などにも使われ、町の美観の統一に役立っています。

笠間稲荷神社の本殿と本殿裏の最強パワースポット「狐塚」

本殿裏の狐塚

ここが柴沼さんが教えてくれた笠間稲荷神社の最強パワースポットです。

ある地元の女性社長がお酒をかけていました。毎月、商売繁盛のお礼にお酒を奉じているのだそうです(写真はNGでした)。

【ご祭神】

宇迦之御魂神(ウカノミタマノカミ)

「ウカ」は「ウケ」に通じ「食」を表します。私たちが生きていくために欠くことのできない食物を司る神様です。特に稲の霊を表します。

また、「生命(いのち)の根」から稲荷(いなり)という言葉が生まれたとも言われています。

本殿・裏の彫刻

本殿・裏の彫刻獅子が加えている紐の先に球体のマリのようなものがわかりますか。この中にも球体に見える物が入っています。なんと、これは後から入れたものではなく、一枚の板から一緒に彫り込まれたと柴沼さんの説明。すごい技術ですね。なんでも、作者はあの左甚五郎の弟子だそうです。

本殿・左脇の四方をあまねく見ている龍

もちろん、人々が幸せに暮らせるよう見ているのです。

この他にも彫刻はいろいろなところにありました。なかでも、手水舎にはなんと12支がすべて彫られていました(写真・上)。

八重の藤

樹齢約400年、面積約100平方メートル。藤が咲く5月頃は素晴らしいでしょうね。

そして、ご神木というべき胡桃(くるみ)の木。

柴沼さんによると、境内には26〜7本あるとか。

でも、笠間稲荷神社、なんで胡桃なの?

この地には胡桃の密林があり、そこに稲荷大神さまがお祀りされていたことから、「胡桃下稲荷」(くるみがしたいなり)とも呼ばれています。

(ご由緒から。http://www.kasama.or.jp/history/)

「なぜ、笠間稲荷神社に大黒天があるのですか?」

ガイドの柴沼さんのお話では、「七福神めぐり」の際、笠間稲荷神社は「大黒天」に当たるのだそうです。

ちょっと怖い!東門と大毛綱

楼門に向かって右手にあります。この東門の左右には、写真・下の大毛綱があります。笠間稲荷神社の社宝で、左右2巻で、長さ80m、太さ周囲20cm、重さ95kg。

なんと、女性崇拝者約20,000人の頭髪の奉納だそうです。昭和34年(1959)8月の拝殿造営時、ご本殿を100m後方に移した「お曳初めの儀」は、この大毛綱で行われたのだそうです。(でも、なんで女性の髪の毛なんでしょう?)

門前通りの昼食

昼食は自由昼食です。私は「きむらや」さんの三色稲荷とさるそばセットをいただきました。1100円(税込)

つゆは濃くなく、そばは舌ざわりがスルッとしていて、美味しかったです。

「きむらや」さんの稲荷寿司は10種類ありますが、「くるみ」はすぐわかりました。あと2つは、たぶん「一般的ないなり」と「ミックス」だと思います。

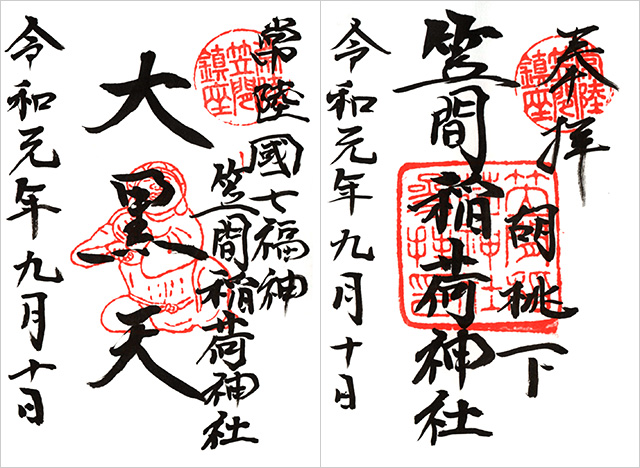

大黒天と笠間稲荷神社の御朱印

大甕神社、女神が乱暴神を封じ込めたって?

笠間稲荷神社から約45分で大甕神社(おおみかじんじゃ)へ。大甕神社とこの境内に祀られている甕星香々背男社(みかぼしかがせおじんしゃ)は初めて知りました。また、ご祭神の神様の名前・甕星香々背男(ミカボシカガセオ)と武葉槌命(タケハヅチミコト)も初めて知りました。

とても面白い神話でしたので、最初にご紹介します。

甕星香々背男と武葉槌命

大甕神社伝では、ミカボシカガセオは常陸国の大甕山に居を構えて東国を支配していたとされています。大甕神社の神域である岩山全体を宿魂石といい、ミカボシカガセオが化したものと伝えられています。宿魂石の石碑が境内にあります(後出)。タケハヅチノミコトは『日本書紀』に登場した倭文神(しとりかみ or しずのかみ)で、アマテラスを天の岩戸から誘い出すために、文布(あや)を織ったとされる女神です。この女神が、高天原の最強武神タケミカヅチとフツヌシでは服従できなかった乱暴神で星の神ミカボシカガセオを封じたといいます。驚きですね。

ここで質問です。

天の星には手が届きません。ではどうすれば、この星を手に入れられでしょう?

……ちょっと考えてみてください。

(答)織物の中に星を織り込んで、星の神を織物の中に封印します。

これは、太陽が沈んでも空に星が残っている事を、どうにかできないものかと考えた上での苦肉の策ですね。(ウキィペディアより)

バスの後ろの方を歩いていくと、拝殿に出ます。

左向こうに見えるのが拝殿です。

拝殿手前に宿魂石の石碑があります。

大甕神社・拝殿と本殿

大甕神社は、拝殿と本殿が繋がっていません。本殿へは、「御本殿参道」と書いてある立札左のゴツゴツした岩の道を登っていきます(写真・上)。

最初どのくらい登り道があるのかわからなかったので、「ヤバイ!」と思ってしまいました。しかも、添乗員さんの話では、岩につけられた鎖を手にして登っていきます、と……(汗、汗、汗)。

しかし、たった2分ほどの登りした。(フー、安堵のため息)

【ご祭神】

武葉槌命(タケハツチノミコト)。織物の神様です。

大甕神社の案内では「タケハツチ」、一般的には「タケハヅチ」と表記されます。

甕星香々背男社

本殿から3分ほど下ったところに、甕星香々背男社(みかぼしかがせおしゃ)があります。社務所から近いところにありますので、最初に参拝してもよいでしょう。

【ご祭神】

地主神・甕星香々背男(ミカボシカガセオ)。星の神様です。

社務所にある積石(つみいし)

「何事も日々の積み重ねです。一つ一つ石を積み上げ、目標への意志を固めましょう」と書いてあります。まったく、その通りです。

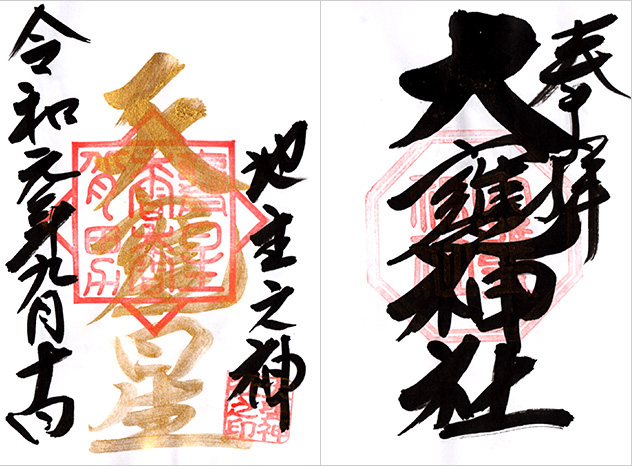

甕星香々背男社と大甕神社の御朱印

右の大甕神社の御朱印ですが、「大」の字に金粉が少しまぶしてあります。

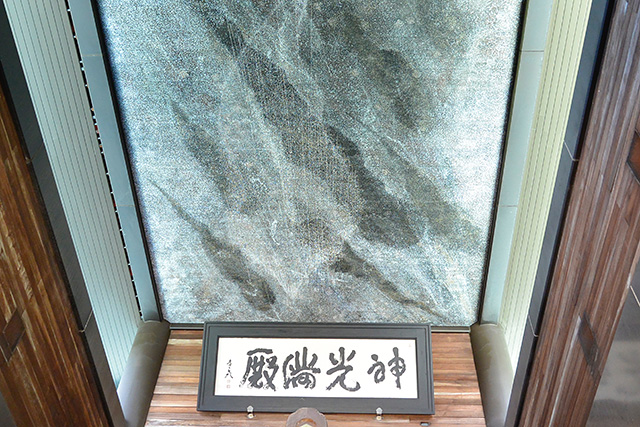

宇宙飛行士が見た地球の光る場所、それが御岩神社。

常陸の国五社巡り最後は最強パワースポットと言われる御岩神社。大甕神社からは約30分です。1971年1月打ち上げられたアポロ14号船内でのこと。エドガー・ミッチェルは、地球上で1か所だけすごく光っている場所を目撃。後日、彼はその緯度や経度を計測し、来日してこの御岩神社を訪ねてきたと言われています。その光る場所が、御岩山頂(かびれの高峰)でした。

「日本に光の柱が立っていて、その場所を調べてみたら日立の山の中だった」

向井千秋さんもスペースシャトルに乗って宇宙から地球を眺めていた時、日本に光の柱が立つのが見えたといいます。

※この二つの話の出所がよくわかりませんでした。しかし、通説になっているようです。

御岩神社近くの駐車場から歩いて5分ほどで鳥居です。社務所は鳥居に向かって左前にありますので、参拝する前に御朱印帳をあずけておきましょう。

鳥居をくぐると、すぐ左に愛宕(あたご)神社があります。

いかにも神社の境内という雰囲気ですね。

右にご神木の三本杉、向こうに楼門(大仁王門)が見えます。御岩神社は、神仏習合の名残が今も残っている神社です。

※神仏習合とは、日本古来の神の信仰と外来の仏教信仰とを融合・調和する考え方です。

ご神木の三本杉

地上約3mの所から、三本の幹に分かれています。もともと一本が三本に分かれたのか、三本が一本に重なっているのかわかりません。樹齢500年以上。目の高さの周囲は8.4m、樹高39m。昔、この木の三叉のところに天狗が住んでいたということから、「天狗杉」の異名もあります。

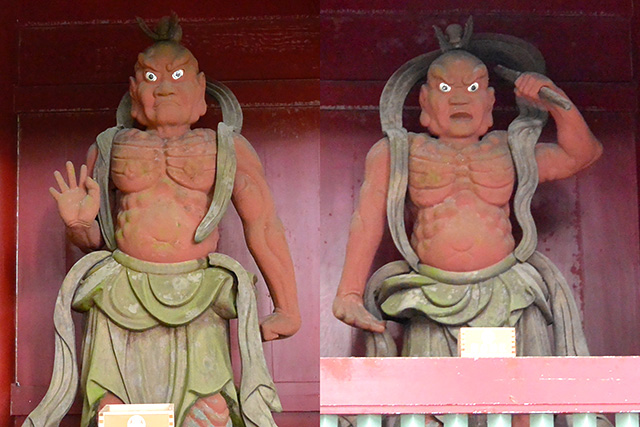

楼門(大仁王門)

楼門を守っているのが神社の武神ではなく、阿形(あぎょう)と吽形(うんぎょう)の仁王様です。神仏習合の名残ですね。

日天月天図

楼門の天井画。楼門の正面側に日天図、裏側が月天図です(写真・下)。

楼門をくぐると、参拝道の表示。ここで左に曲がり進みます。

「なぜ、参道ではなく参拝道なの?」

じつは、御岩神社には2つの意味があり、鳥居・社務所から御岩山頂(かびれの高峰)を含めて全体の境内を指す場合と、一つの御岩神社の建物自体を指す場合があります。

そして、御岩神社の建物自体からかびれ神宮への道が登りの険しい表参道、かびれ神宮から御岩神社の建物自体に戻るやや緩やかな裏参道があります。だから、表参道・裏参道と区別して「参拝道」と表示されているのでしょう。

心洗の池

写真の右上の岩のところに、なにやら霊が映るのだと言っている参拝者がいらっしゃいました。嘘か本当かわかりませんが、そんな雰囲気を出していますね。

後生車(菩提車)

中の車を上へまわすと現世の願い、下へまわすと後生の願いがかなうと伝えられています。

斎神社(さいじんじゃ)

斎神社の天井画(雲龍図)

画家の岡村美紀作。御岩山の上空を飛行する龍が、雲の間からこちらを見ています。この雲龍図を表紙にした御朱印帳も販売されていました(1800円)。

斎神社の中にある阿弥陀如来像。

斎神社の横へ出ると、手前に手水舎と御岩神社が見えてきました。

御岩神社

この右の建物が、単体の御岩神社です。この左の方から表参道に入り、アマテラスを祀っているかびれ神宮に登って行けます。かびれ神宮からは緩やかな裏参道を降りてこられ、御岩神社にむかって右側から入れます。裏参道の途中に薩都神社中宮(さとじんじゃちゅうぐう)があります。

今回は滞在時間が70分でしたので、かびれ神宮にも薩都神社中宮にも行きませんでした。表参道はかなり険しい山道を登っていきますので、ご年配の方は1、2回休憩をとることを考えて約30分はみておいたほうが無難です。今回は、表参道の入り口のところから、かびれ神宮を遥拝しました。

※遥拝とは、山奥にある神社に女性や子供がいけない場合、遠くから祈願することです。参拝することには変わりありません。

四季の旅では、かびれ神宮へのバスツアープランもありますので、興味がある方はご利用ください。

【日本最強のパワースポットといわれる 御岩神社 奥宮 かびれ神宮と「宝くじの当たる神社」酒列磯前神社参拝バスツアー】

今回の御岩神社で、なんとしても見たかった八大龍王神

前回来た時は、かびれ神宮と御岩山頂(かびれ高峰)へなんとしても行きたかったので、かなり見落としていたものがありました。その中で、八大龍王神と入四間不動明王はなんとしても見たかったものです。表参道口に近い御岩神社裏の左手の方にあります。

龍をあしらった剣が、なんともかっこいいいでしょ。

八大龍王神とは?

仏法を守護する天龍八部衆に所属する竜族の八王。法華経に登場し、仏法を守護しています。

入四間不動明王とは?

入四間町の不動明王のことのようです。

かびれ神宮と薩都神社中宮

かびれ神宮【ご祭神】

天照大神(アマテラスオオミカミ)

邇邇藝命(ニニギノミコト)

立速日男命(タチハヤヒヲノミコト)

※かびれ神宮と薩都神社中宮の写真は、2019年1月19日に参拝した時のものです。

薩都神社中宮【ご祭神】

国常立尊(クニトコタチノミコト)

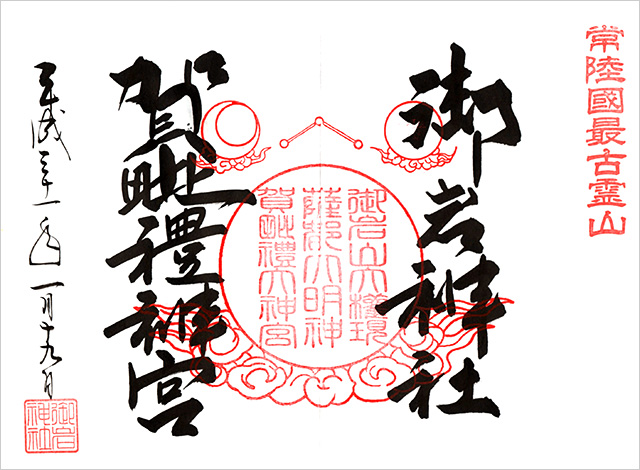

御岩神社と賀毗禮(かびれ)神宮の御朱印

平日版の御朱印

前にも触れましたが、御岩神社の滞在時間70分(プランでは60分)では、かびれ神宮までは登って行けません。だから、私はかびれ神宮へ行く表参道入口から、遥拝しました。

祝日版の御朱印

同じく御岩神社かびれ神宮の御朱印ですが、こちらは土・日・祝日版だそうです。

終わりに

1日で【常陸の国】五社巡りは、個人で回るには時間・手間・コストもかかり、かなり厳しいです。特に運転免許を持っていない人は、不可能に近いと思います。ですが、四季の旅の日帰りバスツアーなら、なんなく回ることができます。

また、疲れたらバス移動時間に眠ることもできます。お酒だって、少しなら飲むことも。もちろん、周りの人々に迷惑をかけないことが基本です。

だから、運転免許を持っていない私は、2007年からバスツアーを毎年利用しています。

こちらのツアーに参加するにはコチラ

【常陸の国】人気の御岩神社から、大洗磯前神社などの最強パワースポットを日帰りで巡る、常陸の国五社巡りツアー

※当記事の内容は個人の感想を含み、諸説ある話の1つを基に作成されているため客観的な事実を表すものではありません。

また、特定の説を支持したり、異なる説を否定したりするものではないことをご了承ください。

なお、内容についてのご質問はお受けいたしかねます。

この記事を書いた人

渋谷 良久

2007年頃から、年に2〜3回趣味で日帰りバスツアーに参加していました。

当初は、はとバスをメインに、読売旅行、クラブツーリズムなどを利用していました。

2017年頃から神社に興味を持つようになり、(株)四季の旅のツアーに参加するようになりました。

カメラを持ってあちこち動いていますが、皆さんのご迷惑にならないよう気をつけています。

どうぞ、よろしくお願いいたします。