この記事は、「満足度91.1%!美保神社〜出雲大社〜八重垣神社と出雲の良縁三社を週末に巡る」の紹介記事です。(2019.07.12参加)

こちらのツアーに参加するにはコチラ

目次

出雲良縁三社巡りバスツアー、2つの大きな特徴

四季の旅のバスツアープランで面白いのが、1日目夜出発〜(車中泊)〜2日目観光・夕方に帰ってくるタイプ。伊勢神宮、出羽三山、京都の貴船神社・伏見稲荷大社などがあります。そして、今回の出雲良縁三社巡りバスツアーは、1日目夜出発〜(車中泊)〜2日目観光〜(車中泊)〜3日目の朝帰ってくるタイプです。

そして、うれしいのが、どちらも圧倒的にコスト・パフォーマンスが良いことです。

特徴1 出雲良縁三社巡りバスツアーは圧倒的なコストパフォーマンス

新宿から出雲大社前を、Yahoo!路線情報(列車とバス)で調べてみました。片道12,444円、往復24,888円です。ただ行くだけで、これだけかかります。

(2019.0716現在)

それが、今回の出雲良縁三社巡りバスツアーの旅行代金は24,980円で、ほぼ同額です。

ツアーは出雲大社だけでなく、美保神社と八重垣神社にも参拝します。さらに、帰りには温泉施設で2時間もくつろげます。おまけに、座席は、すべてらくらくシート(足元ゆったりシート)。ある程度リクライニングしてもお互い迷惑になりません。

特徴2 出雲大社・美保神社・八重垣神社のご祭神の関係

出雲大社のご祭神・大国主大神(オオクニヌシノオオカミ)のご長男が、美保神社のご祭神・事代主神(コトシロヌシノカミ)です。八重垣神社のご祭神は、素盞嗚尊(スサノヲノミコト)と稲田姫命(イナダヒメノミコト)。イナダヒメは、スサノヲによってヤマタノオロチから助けられ、二人は夫婦となりました。八重垣神社のご祭神・素戔嗚尊の娘である須勢理毘売命(スセリビメノミコト)が、大国主大神のお妃様です。

毎年旧暦10月には、出雲大社に全国の国つ神が集まります。その第一の目的は「神謀り(かむはかり)=縁結び」。その中心になるのが出雲大社の大国主大神。

ですから、出雲良縁三社巡りバスツアーでは、素盞嗚尊と稲田姫命のご夫妻と大国主大神とそのお妃様とご長男が、あなたの縁結びをバックアップすることになります。

「えっ!もう相手がいる」「とっくに結婚している」って。

このような方々にはご利益「夫婦和合」、もっともっと仲良くなってくださいね。

美保神社は、全国に3300社以上あるゑびす様の総本宮

新宿を夜9時45分に出発。4回のSA休憩をとり最初の美保神社に着いたのが、朝8時30分。ちょうど、美保神社では朝御饌祭(あさみけさい)が始まる時間です。朝御饌祭とは、毎日朝8時30分から日々のお供えをし神恩に感謝する祭典。このバスツアーでは、高速の渋滞などがなければ見られるうれしい設定になっています。

また、毎日夕方15時30分からは、夕御饌祭も行われています。

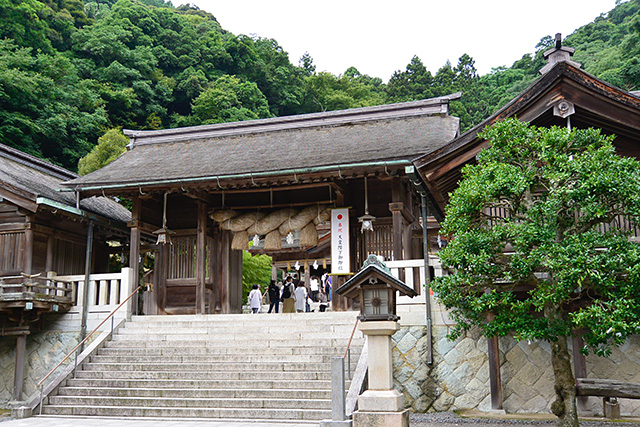

手水舎でお清めをし、階段を上っていくとやや左前方に神門が現れます。神門のしめ縄は立派で、さすが出雲の国だな〜と感じました。

みなさん、朝御饌祭(あさみけさい)を見ています。それにしても、この拝殿、歴史を感じます。でも、1928年(昭和3年)に造られたもの。檜造りで、屋根は杉板を敷きつめた柿葺き(こけらぶき)。なんでも船庫をまねた造りなので、壁がないのだそうです。

(http://mihojinja.or.jp)

本殿です。屋根の上のX字形のものは、千木(ちぎ)といいます。先端が地面と平行になっているのが女千木(内そぎ)で女神を、垂直になっているのが男千木(外そぎ〉で男神を表わしているそうです。

神門をくぐると、すぐ右にある大鼕(おおどう)。

ご祭神が歌舞音曲の神として崇敬を集めていることから、多くの鳴物(楽器)が奉納されています。そのなかで、この大鼕が一番大きいと説明されています。

大鼕のさらに右にあるのが、一つの社で宮御前社・宮荒神社・船霊社・稲荷社です。その右に御霊石(おたまいし:写真下)。丸い石を触るとお腹の子が健康に育つといわれています。

拝殿・本殿の右裏にある1つの社で若宮社・今宮社・秘社。

そして、珍しいのが拝殿左にある御神木ならぬ御神竹です。なんか、御神木と比べると、ちょっと霊力が弱そうですが(謝)……どうでしょう。

福種銭(ふくたねせん)

袋の中に「福の種」であるピカピカの十円新硬貨が入っています。この新硬貨はすぐに使ってください。福の種を世の中に回すことで、福が廻り回って自分に還ってきます。帰ってきたら、袋の中にお礼を入れてお返しし、また新たに福種銭をいただいてください。

鯛の絵馬と縁結びのお守り

鯛と釣竿を持つゑびす様らしい鯛の絵馬と美しい縁結びのお守りです。

美保神社のご祭神

美穂津姫命(ミホツヒメノミコト)高天の原から稲穂をもってきた女神で、五穀豊穣・夫婦和合・安産・子孫繁栄、歌舞音曲の守護神。大国主大神のお后様。美保という地名はこの神の御名に縁があると伝えられています。

事代主神(コトシロヌシノカミ)

大国主大神のご長男。鯛と釣竿をもったゑびす様。海上安全・商売繁盛・歌舞音曲の守護神。

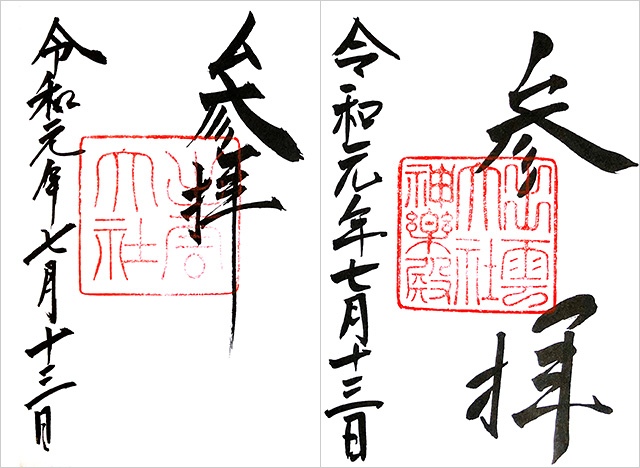

美保神社の御朱印

八重垣神社、スサノヲのヤマタノオロチ退治と日本初の結婚

スサノヲがヤマタノオロチ退治で助けた娘が、イナダヒメ(クシナダヒメ)です。この二人は、日本で初めての結婚をします。「イザナギとイザナミは夫婦ではなかったの?」

との疑問がありますが、この二神は結婚式を挙げたということではなく、もともとぺアの神様です。考えようによっては、日本で初めて離婚した神様でもあります。死別ですが。

余談ですが、助けた英雄が助けられた娘と結婚するのはよくあるお話。ギリシャ神話のペルセウスとアンドロメダも同じです。

最初に、添乗員さんから八重垣神社の境内の説明を受けました。境内は拝殿・本殿があるところとスサノヲがイナダヒメを隠した佐久佐女(さくさめ)の森に大きく分かれています。文豪・小泉八雲は、佐久佐女の森を「神秘の森」と称しました。

スサノヲは森の大杉の周りに八つの垣根を作って、その中にイナダヒメを隠しました。

八つの垣根とは、大垣、中垣、万垣、西垣、万定垣、北垣、袖垣、秘弥垣。けっこう、しっかり隠したのですね。

八重垣神社にある3本の夫婦椿

鳥居と道路を挟んだ反対側にあるのが、第一の夫婦椿(連理玉椿)です。出雲八重垣、祈願をこめて、末は連理の玉椿

昔、イナダヒメが2本の椿の枝を立てられ、芽を吹き出し、一心同体、愛の象徴として神聖視されるようになりました。木が枯れても、境内には二股の椿が発生すると伝えられています。また、年により珍しい双葉の葉が現れることもあるそうです。

境内には、これを含め3本の夫婦椿があります。(立札の説明から)

鳥居の向こうに、随神門と拝殿のしめ縄が見えます。

随神門を入ると、両側の狛犬が迎えてくれます。なんか変わった狛犬ですね。

狛犬の右手に社務所がありますので、まずは御朱印帳をあずけましょう。また、鏡の池で占う方は、忘れずに浮かべる占い紙(100円)をいただいておきます。

イナダヒメのご両親の拝殿左にある母テナヅチ神社、拝殿右にある父アシナヅチ神社。

拝殿の左にある歌碑。

八雲立つ 出雲八重垣 妻込めに 八重垣造る その八重垣を

スサノヲがイナダヒメを娶った時の喜びを詠まれた和歌です。この和歌から、「八重垣の宮」と呼ばれます。

また、この歌は日本最初の和歌。スサノヲ、荒ぶる神だけでなく、才智もあります。もっとも、ヤマタノオロチ退治の八つの酒壺の計画も良かったですね。

第二の夫婦椿(乙女椿)と「山の神さん」と親しまれているオオヤマヅミを祀った大神神社。おおらかなモノが立っています。

第二の夫婦椿(乙女椿)の右を降りて橋を渡り、佐久佐女(さくさめ)の森に向かいます。橋の手前に樹の祠があります。ここにも、おおらかなモノが立っています。

八重垣神社の佐久佐女(さくさめ)の森[奥の院]

森に入る前に、第三の夫婦椿(子宝椿)があります。

![佐久佐女(さくさめ)の森[奥の院]](https://www.shikiclub.co.jp/shikitabi/blog/wp-content/uploads/2019/07/yaegaki-shrine08.jpg)

![佐久佐女(さくさめ)の森[奥の院]夫婦杉](https://www.shikiclub.co.jp/shikitabi/blog/wp-content/uploads/2019/07/yaegaki-shrine09.jpg)

佐久佐女の森(奥の院)の中央にある夫婦杉

八重垣神社・鏡の池(姿見の池)と占い

イナダヒメが隠れている時、飲料水として、また姿を写した池とも言われています。ここで社務所でいただいた占い用紙を、池に浮かべ硬貨を上にのせます。ふつう、3分前後で沈みます。

早く沈めば(15分以内)縁が早く、遅く沈む(30分以上)と縁が遅く、近くで沈むと身近な人、遠くで沈むと遠方の人とご縁があると言われています。

(https://yaegakijinja.or.jp)

しかし、縁結びの占いだけではないようです。私の場合「感謝の心を大切に〜」とのご託宣でした。

鏡の池の後ろにある天鏡神社。ご祭神は稲田姫命です。

八重垣神社のご祭神

素盞嗚尊(スサノヲ)アマテラスとツクヨミの弟神。荒ぶる神と思われていますが、心優しい神でもあります。

稲田姫命(イナダヒメノミコト)別名クシナダヒメ

スサノヲのお妃様。八重垣神社ではスサノヲとの夫婦で、縁結び、夫婦和合、子授・子育てのご利益を授けます。

八重垣神社の御朱印

出雲大社「これはヤバい!」初おみくじの天国と地獄

国歌「君が代」になったさざれ石

出雲大社では、日本一大きなしめ縄の神楽殿で13時から30分ほどの団体祈祷があります。その前に、現地の案内人による60分ほど主な境内の説明がありました。君が代は千代に八千代に さざれ石の巌となりて 苔のむすまで〜

まずは、出雲観光センターがある境内の左の方から入りました。国歌のもとになった「さざれ石」です。建物の壁のレリーフは旧暦10月10日の稲佐の浜から神々を迎え、宿泊する十九社まで案内する神迎祭を彫り上げたものです。

【境内図はこちらを参照】中央左の方に「さざれ石」があります。この地図に出ていませんが、左(西)に10分ほど歩くと「稲佐の浜」、下の方が「神門通り」になります。

(ページの下の地図も参考にしてください)

さざれ石から神楽殿を左に眺めながら、正面の第四の銅鳥居に向かいます。この鳥居が参道から入る真正面になります。鳥居の向こうに二層の拝殿が見えます。

※後ろの大きい建物は、本殿ではありません。本殿は、さらに後ろになります。

この鳥居の前にある有名な二つの銅像から説明してもらいました。

オオクニヌシの「御慈愛の御神像」と「ムズビの御神像」

御慈愛の御神像イナバのシロウサギを助けたエピソードによります。

ところで、担いでいる袋の中には、何が入っているかご存知ですか。

私たちの苦難や悩みが入っていて、オオクニヌシ様が代わりに背負ってくださっているのだそうです(感謝)。

※銅鳥居に向かって左にあります。

ムズビの御神像

オオクニヌシ様が日本海の荒波の向こうに現れた【幸魂(さきみたま)・奇魂(くしみたま)】を授けられ、縁結びの神になったという場面です。

※銅鳥居に向かって右になります。銅像ではなく、鋳物だそうです。

幸魂・奇魂の他にも、魂には和魂(にぎみたま)・荒魂(あらみたま)もあり、全部で4種類あります。

ウィキペディアによると、

- 和魂:神の優しく平和的な側面であり、仁愛、謙遜等

- 荒魂:神の荒々しい側面、荒ぶる魂

- 幸魂:運によって人に幸を与える働き、収穫をもたらす働き

- 奇魂:奇跡によって直接人に幸を与える働きであり、知識才略、学問、技術を表す

出雲大社の拝殿・本殿・素鵞社

拝殿の後ろにある八足門(やつあしもん)でも、こんなにたくさんの人々が参拝しています。この八足門の左で、お守りやおみくじが買えます。ところで、御朱印は拝殿(裏)でいただけます。初穂料(御朱印代)は、各自の判断で納めます。

ところで、今回は拝殿でもこの八足門でも参拝しません。

なぜなら、団体祈祷を受けると、うれしいことに八足門の中に入り、御本殿の前の楼門から参拝できるからです。なお、この楼門は正月の間だけ、一般にも公開されます。

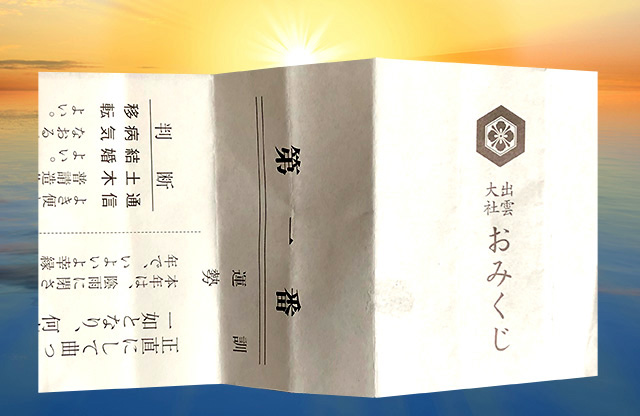

人生で初めて買ったおみくじ「第八番!これはヤバい?」

私ごとですが、御朱印の初穂料を払ったら、小銭がなくなってしまいました。千円札を崩すために、人生で初めておみくじを買いました。バチが当たりました。おみくじを開くと、なんと「第八番!」

悪いことばかり書かれています。たぶん一番から十番まであり、『凶に近いのだな〜』と思い悩みました。なんと、「旅行」の項目には「やめるべし」です。今日は、来なかった方が良かった?

とりあえず、その第八番おみくじは、木にくくりつけました。

しかし、悶々としていると、あるテレビ番組で、おみくじは何回買っても良いと思い出しました。再度おみくじを買いました。すぐ開くことはせず、団体祈祷、参拝を終え今日の最後に開けようと思い、そのままポケットに入れておきました。

御朱印をいただき、おみくじを買った後、案内人から神在月(一般では、神無月)に神様がご宿泊する東西の十九社(じゅうくしゃ)など御本殿まわりを案内をしてもらいました。

東十九社(上)と西十九社(下)

御本殿のオオクニヌシ様は、神在月に神々がやってくる稲佐の浜の方(西)を向いておられます。だから、御本殿の西側に小さな参拝所が設けられています。ここでも、必ず参拝してください。

スサノヲを祀った素鵞社と最強八雲山のパワー

スサノヲを祀った素鵞社(そがのやしろ)。

建物の軒下にある砂場でしてほしいことがあります。先に稲佐の浜に行った方は、稲佐の浜の砂を一つかみ持ってきてここに入れます。その後に、ここにあった砂を一つかみ持って帰ります。そうすることで、縁結びの効力がさらに発揮されるといいます。

素鵞社の後ろでは、八雲山の地肌にじかに触れられます。出雲大社で最大のパワースポットと言われています。ここもぜひ触ってください。八雲山のパワーをじかに感じましょう。

素鵞社の前は御本殿の真後ろになります。かわいいウサギさん達が、御本殿に向かい手を合わせています。ホント、キュート!

神楽殿での団体祈祷

神楽殿は、音響効果が素晴らしく、祝詞奏上や雅楽の響きが良く通ります。団体祈祷は約30分ほど。祝詞奏上、神楽舞、玉串拝礼の順序です。最後に、お神酒をいただけます。この時に使った盃は、記念に持って帰れます。あと、出雲大社御守もいただけます。

団体祈祷の後、御本殿の前の楼門から参拝ができます。楼門は撮影禁止。八足門を通して見た楼門の一部です。

出雲大社・ご祭神

大国主大神(オオクニヌシノオオカミ)大黒様ともいわれます。長男の事代主命(コトシロヌシノミコト)は、ゑびす様ともいわれます。

この地上(葦原の中国)の国造りをされた神様。のち、「出雲の国譲り」として、高天原のアマテラスに譲ります。その時に大国主大神が、アマテラスに要望したのが、自分を祀る高天原にある社に匹敵する大きな社(出雲大社)を造らせてもらうことでした。

また、アマテラスは目に見える世界(政治の世界)は自分の子孫に、目に見えないことは大国主大神が司ることを決められました。この目に見えないことの大きなことが、縁結びです。神在月(一般では神無月)の最大のイベントが、縁結びを決めることです。この縁結びのイベントは、稲佐の浜の近くにある上の宮で行われます。

写真は、古代出雲歴史博物館で撮ったものです。この博物館には、このほかにも素晴らしい銅鐸や剣などが展示されていす。時間がある方には、おすすめスポットです。

出雲大社と神楽殿の御朱印

出雲大社(左)と神楽殿(右)の2種類の御朱印がいただけます。初穂料(御朱印代)は、自分の気持ちで好きな金額をお支払いします。

出雲そばの昼食

団体祈祷と参拝が終わり、今は1時40分。昼食は、日本三大蕎麦の一つ出雲そば。しかし、蕎麦の味には自信がありませんので、あなご飯が付いたセット(980円)にしました。

たまたま添乗員さんと一緒になり、添乗員さんが食べた「割子そば」です。薬味の皿が2つで、もう1皿ついています。(1,300円)いずも観光センター内。

神在月に神々が上陸する稲佐の浜

いずも観光センターから西の稲佐の浜までは、歩いて10分ほどです。途中3分ほどのところに、歌舞伎の創始者・出雲阿国(いずもおくに)の墓があります。

出雲阿国の墓から7分ほどで稲佐の浜です。ここから、日本全国の国つ神が上陸するのですね。

順序が前後しましたが、第一鳥居の神門通りから出雲大社に入ってみましょう。

【境内図はこちらを参照】2枚目の地図をご覧ください。

出雲大社の神門通りは、第一鳥居から第二鳥居(勢溜)まで

第一鳥居から勢溜(せいだまり)の第二鳥居までは、歩いて約10分。この通りは神門通りと言い、出雲そば、出雲ぜんざいをはじめ食事処がたくさんあります。添乗員さんの話では、出雲そばの有名店は昼時では30〜60分待ちも多いとか。時間があるときにじっくり見て食べ歩きしたいものです。

向こうに見えるのが、勢溜(せいだまり)の第二鳥居です。

第二鳥居(勢溜 )まで来ました。第一鳥居から約10分。下の写真は、第二鳥居から第一鳥居を振り返ってみました。

第二鳥居(勢溜 )から参道が始まります。

出雲大社の下り参道です。

第二鳥居(勢溜 )を入るとすぐ右にある祓社(はらえのやしろ)です。ここでも、2礼4拝1礼します。

参道の右に入ると浄の池(きよめのいけ)があります。ここにはあまり人がこないので、静かなひと時を味わえました。参道に戻ると、祓橋(はらえのはし)が見えてきました。ここまでは鳥居から5分ほどです。

祓橋を渡ると第三の鳥居があり、ここからは松の参道になります。松林の保護から中央は歩けません。

しばらく歩いていくと、左の西神苑の中に縁結びの碑(いしぶみ)があります。かわいいウサギもいます。古事記から引用された説明にこうあります。

「即(すなわ)ち宇伎由比為(うきゆひし)て うながけりて 今に至るまで鎮まり坐す」

オオクニヌシとスセリヒメが夫婦の契りの盃をかわされ、うなじに手を掛け合い寄り添い合われて、今日に至るまでお鎮まりです、と説明されています。

そして、第四の銅鳥居をくぐると、先に説明した拝殿・八足門・楼門・御本殿になります。

終わりに「これはヤバい!」初おみくじの天国と地獄

拝殿に戻ってから、2回目に買ったおみくじを意を決して開けました。なんと、「一番」で、良いことがたくさん書かれていました。

しかし、このおみくじも木にくくりつけるのかどうか……。

この「一番のおみくじ」どうしたらよいのか考えてしまいました。

そこで、近くにいらした地元の出雲大社の案内人に尋ねてみました。

「おみくじを2回買ったのですが、

2枚とも木にくくりつけた方が良いのでしょうか?」

「良いほうを、財布などに入れて持って帰ってください。

悪い方は木にくくりつけて」

すっきりしました。

ところで、家に帰ってから、出雲大社のおみくじの順番はいくつあるのか、調べてみました。なんと一番から三十番まであるそうです。また、番号順で大吉から大凶が並んでいるのではないそうです。

あっちゃ〜!

といっても、私の場合八番のおみくじには、本当に悪いことばかりが書かれていたのです。そして、一番のおみくじには良いことが多く書かれていました。

一番のおみくじは、今は私の財布の中に入っています。

蛇足ですが、おみくじは人に見せても見せなくても、どちらでもいいようです。

こちらのツアーに参加するにはコチラ

満足度91.1%!美保神社〜出雲大社〜八重垣神社と出雲の良縁三社を週末に巡る

※当記事の内容は個人の感想を含み、諸説ある話の1つを基に作成されているため客観的な事実を表すものではありません。

また、特定の説を支持したり、異なる説を否定したりするものではないことをご了承ください。

なお、内容についてのご質問はお受けいたしかねます。

この記事を書いた人

渋谷 良久

2007年頃から、年に2〜3回趣味で日帰りバスツアーに参加していました。

当初は、はとバスをメインに、読売旅行、クラブツーリズムなどを利用していました。

2017年頃から神社に興味を持つようになり、(株)四季の旅のツアーに参加するようになりました。

カメラを持ってあちこち動いていますが、皆さんのご迷惑にならないよう気をつけています。

どうぞ、よろしくお願いいたします。