この記事は、日本最強のパワースポットといわれる「御岩神社」と神磯の鳥居「大洗磯前神社」と宝くじの当たる「酒列磯前神社」参拝バスツアーの紹介記事です。(2019年1月19日参加)

※当記事では御岩神社で山の上にあるかびれ神宮を参拝していますが、時間がかかりすぎるため、当ツアー内ではおすすめしておりません。かびれ神宮を参拝したい方はそれを目的とした以下のツアーでご参加をおすすめいたします。

【御岩神社かびれ神宮ツアー】

目次

まずは、次の三枚の写真を見てください。

一枚目は、大洗磯前(いそさき)神社の満潮の時は海の中にある鳥居。「神磯(かみいそ)の鳥居」と言って、神様がここから訪れたといいます。偶然ですが、海のなかに光の道ができています。神様が訪れた時も、このような光の道が現れたのでしょうか。

二枚目は、「酒列(さかつら)磯前神社」の300mほどの参道。その木々を通して感じる磯の清々しい空気感。この参道が、神様を参拝する人の心身を清めてくれます。

三枚目は、御岩山の頂上からの眺め。樹々に覆われた坂の表参道(修験道)を登り切った後の眺望です。険しい坂道を登ってきたからこそのホッとした達成感がありました。

今回のバスツアーでは、あらためて「参道」の意味、相反する2つの体験をしました。それは……読んでみてください。

最後におまけの写真、大洗の海岸線を移動するバスの車窓。この眺めも、普段海辺で暮らしていない人々にとっては、一つの観光地ですね。

それでは、バスは新宿を7時35分に出発です。途中TOMOBEのSAで15分の休憩をし、9時55分に大洗磯前神社横の駐車場に着きました。

大洗磯前神社、神が訪れたという神磯の鳥居!

とにかく、海の中にある神磯の鳥居が見たい!

(上の地図参照)駐車場についたバスを降り、参拝者休憩所の前を歩いていくと、右に大きな御神木のような木が生えています。

神磯の鳥居へ行くには、この随神門の前方にある小さめの鳥居の階段を降りて行きます。

階段を降りたところにあるのが大きな第二の鳥居。実は第一の鳥居は、駐車場に着く前に通過していました。(上の地図の左下)

想像していた海の中の「神磯の鳥居」ではありませんでしたが…

第二の鳥居の前の通りを渡り先へ行くと、すぐに目指す神磯の鳥居が左前方に見えてきました。潮が干潮のせでしょうか、海の中というより、岬に立っているような感じです。

そして、左のほうに歩いて行くと、最初にお見せした光の道がある鳥居の風景を見ることができました。

『大洗磯前神社案内記』のパンフレットを見ると、海の中にあるから「神磯」ではなく、「御祭神御出現の地を神磯と云う」と書いてあります。しかし「神磯」という言葉は、一般名詞ではありませんので、この地方独特の表現だと思います。

神磯の鳥居では、海の中の光の道を歩いてくるご祭神をじっくり想像できましたので、参拝に行こうと思います。

神磯の鳥居では、海の中の光の道を歩いてくるご祭神をじっくり想像できましたので、参拝に行こうと思います。大きな鳥居に戻りますと、さすが大洗海岸、名物はやはり「あんこう鍋」。〈昼食にあんこう鍋なんてあるかしらん、でもあったら酒も飲みたいかな〉と思いつつ階段を上がりました。

随神門の左前にある福の神さま

「大黒さま・恵比寿さまは大洗磯前神社の大神さまです。たくさん撫でて大福をいただいてください」と書いてありますので、失礼でしたが、頭とお顔をたくさん撫でてきました。

大洗磯前神社・拝殿と右前にある「ぶじかえる」

拝殿で参拝してから、右前にある「ぶじかえる」に帰りの安全を願いました。

大洗磯前神社のご祭神とご神徳

(写真・上)一番左の建物が本殿。ここにご祭神が鎮座されています。

【ご祭神】

大己貴命(オオナムチノミコト):日本書紀が設定した原初の国つ神で大国主神の別名の1つともいわれています。通称、大黒さま(酒列磯前神社では、大名持命と表記)

少彦名命(スクナヒコのミコト)通称、恵比寿さま

文徳天皇の斉衡3年(856)12月29日に常陸国鹿島郡大洗磯前に里人の一人に神がかりになり、

「我は大奈母知、少比古奈命なり。昔、この国を造り常世の国に往きけり。今、再び民を済うため、帰えれり」と仰せられ、大洗磯前神社(と酒列磯前神社)が創建されました。

【ご神徳】

大己貴命は大黒さまともいわれ、慈悲深い福徳を授けます。また、少彦名命は医薬の祖神と仰がれ、万民の難病を救います。

http://oarai-isosakijinja.or.jp

拝殿左奥の末社と随神門を入って左にある神馬舎

大黒さまの絵馬と大国主の絵馬があります。が、なんといっても、うさぎの絵馬が可愛いですね。実際に下の写真でもわかるように、うさぎの絵馬はたくさん選ばれています。

「えっ!なんでうさぎなの?」

「それは、大国主さまが〈いなばのしろうさぎ〉を助けたからですよね」

大洗磯前神社の御朱印

(写真・上、右の建物)社務所で御朱印をいただき、次の酒列(さかつら)磯前神社に向かいます。交通の便が良く、20分で着いてしまいました。

酒列磯前神社の幸運の亀。宝くじは当てたいが…それ無理!

まずは、初めて酒列磯前神社を参拝する方にアドバイス。酒列磯前神社の境内の近くに駐車場があります。ですから、すぐに境内に入り参拝できるのはいいのですが、この神社の大きな見所は、何と言っても300mほどの参道です。

ですから、駐車場から歩いて5分ほどかかる鳥居から入りましょう。なぜなら、参道を歩く本来の意味は、心身を清めることです。それ後に、神様に会うのです。手水舎で手を洗い、口を注ぐだけで、お清めは終わりではないのです。

酒列磯前神社の300mほどの参道

鳥居を入り前方を見ると、樹々のトンネルの参道が出迎えてくれます。今日は天気にも恵まれ、樹々を通して差し込む光がとても美しく感じられます。どうですか、あなたもこんな樹々のトンネルの中を歩いてみたいですよね。樹々は、樹齢300年をこえるタブノキ、ツバキなどです。

酒列磯前神社の海が見える鳥居

この参道の終わりの方、境内に近いほう左側に海の見える鳥居があります。また、東日本大震災で残された灯篭の台座だけが並んでいました。

宝くじが当たる幸運の亀と徳川斉昭公の腰掛石

境内に入ると、目につくのが幸運の亀。なんと宝くじの高額当選者が奉納されたそうです。そばの案内に、宝くじ祈願の方法がありました。①当社の前で神様にお参りする

②授与所で金運お守りを受ける

③亀さんを撫でて御利益を得る

ところで、添乗員の話では、この亀を撫ぜて、そのまま何も触らないで宝くじを買うといいのだそうです。しかし、残念ながら、近くには宝くじ売り場はありません。しかも、この後は昼食の予定です。何も触らないで、宝くじを買うなんてぜったい無理です。

徳川斉昭公の腰掛石

幸運の亀の左隣には、水戸藩九代藩主の徳川斉昭公(とくがわなりあきこう)が、競馬祭を見学する際に腰掛けたという石もありました。

酒列磯前神社のご祭神とご神徳

【ご祭神】少彦名命(スクナヒコのミコト)通称、恵比寿さま

大名持命(オオナモチノミコト)通称、大黒さま

【ご神徳】

少彦名命は医薬の祖神。また、醸造の神、百薬の長である酒の神。

学問の神・菅原道真公が学問の神として崇めていたことから、学業成就・合格祈願にも。

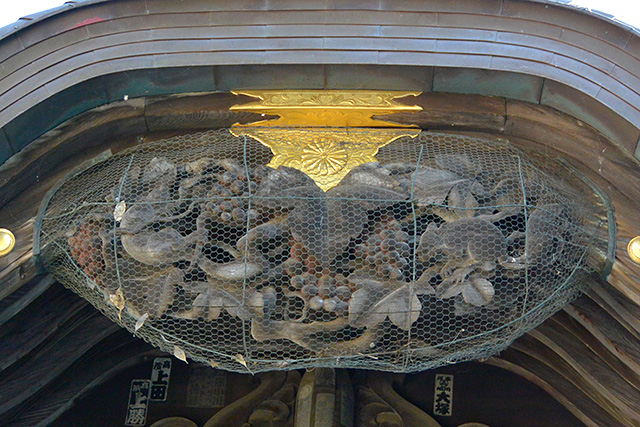

リスとぶどうの彫刻

日光東照宮の「眠り猫」を製作した左甚五郎の作といわれています。

酒列磯前神社のお守り

白と金の猫の容器に入っているおみくじがなんともキュート。左に見える言の葉みくじ「いろしるべ」(200円)は、直感で8色の中から好きな色を選びます。小さく折りたたんであるおみくじを開くと「幸せ」への道しるべが出てきます。オシャレなおみくじですね。

拝殿と左にある社務所の間を入っていくと、酒列鎮霊社があります。日露戦争の戦没者をお参りしています。

最後に、白馬がいる神馬舎とかわらけ祈願所です。社務所でかわらけを購入し、名前と祈願を書いて投げ入れ、割れれば願いが叶うというものです。

参道の2つの意味は?

最後に境内の方から、最初に入った鳥居の方への参道を眺めてみました。タブノキの枝ぶりが素晴らしく、木漏れ日がさらに参道の美しさを彩っています。しっかり、この空気感を記憶してきました。最後に行く御岩神社では、参道のもう一つ意味を体験させてくれました。

今は11時40分。昼食タイムです。ツアープランでもオススメとあった「身勝手丼」を食べに行きましょう。なんと、日立おさかなセンターについたのが、12時ジャストでした。

酒列磯前神社の御朱印

書き置きの御朱印になります。

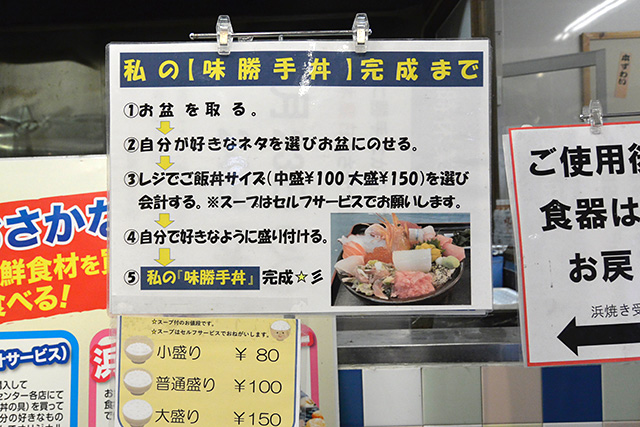

昼食は日立おさかなセンターで「味勝手丼」

「味勝手丼」は「濱膳」の看板がある建物1Fで食べられます。下の写真で、買い物をしているような人々は、実は味勝手丼に乗せる魚の刺身パックを物色しているのです。

私の味勝手丼は白身がメインの次の通り。

ご飯は小盛り(80円)。左上から時計回りでツブ貝(250円)、真タイ(250円)、タマゴ(100円)、ヒラメ(230円)、そして地魚は金頭(かながしら、150円)の1,060円です。さすがに刺身は新鮮。地魚の金頭は、ホウボウの刺身に近く美味しかった。

もっと、写真的にはど〜んと具をのせたいところですが、これくらいで十分お腹いっぱいになってしまいます。

また、ここでは海鮮浜焼きも食べられます。隣の鮮魚店で、浜焼きセットを買ってきて、席料300円を払い、自由に焼いて食べられます。

お腹もいっぱいになったので、次は御岩神社。ここの案内を見ると、神仏習合が残っていてよくわからない世界。また、バスの中である人(40代)から御岩山頂まで意外にすぐ行けるとの情報あり。よっしゃ、では山頂まで行ってみようと決意しました。

これが、60代半ばの私にはとてつもなく困難な御岩神社・表参道の山登りと裏参道の山降りになってしまいました。途中何度、あのマジで死ぬかと思った出羽三山・羽黒山の修験道を思い出す羽目になってしまったことか……

しかし、酒列磯前神社の清々しい参道とは違った参道のもう一つの意味を教えてくれたのです。

御岩神社、神仏習合を超えた原初の山を祀る参拝

日本最古の書の1つ「常陸國風土記」(721年)に「浄らかな山かびれの高峰(御岩山の古称)に天つ神鎮まる」

と、ホームページにあります。

http://www.oiwajinja.jp

「御岩神社」って、いったいどの神様をお祭りしているのだろう?

御岩神社を知らなかった私は、添乗員さんから渡された案内を見て戸惑いました。

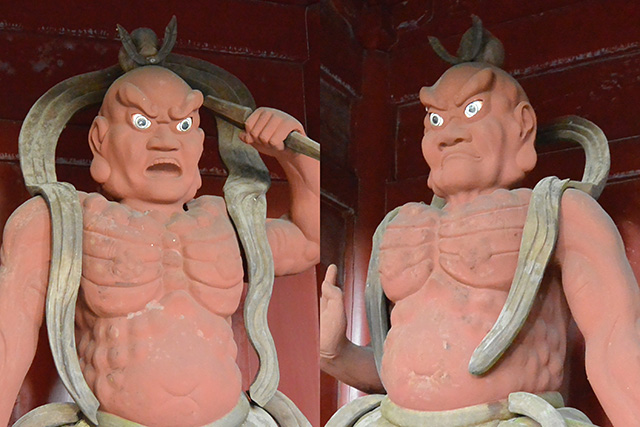

楼門(大仁王門)と表示されていたからです。神社の楼門には、ふつうは仁王さまではなく、櫛岩窓神(くしいわまどのかみ)と豊岩窓神(とよいわまどのかみ)という武人像が左右に安置されています。

また、案内には大日如来像や阿弥陀如来像などの写真もありました。

「神仏習合」という言葉を思い出しました。

「神仏習合」とは、高天原の天つ神と地上の国つ神を祀る、いわゆる神道と仏教信仰が融合された信仰体系です。その時代の名残があるのが、ここ御岩神社なんだと思いました。

※御岩神社には、2つの意味があります。鳥居から御岩山を含む全体を指す場合と、その中にある一つの神社を指す場合です。

【御岩神社のご祭神】

常立尊(くにとこたちのみこと)、大国主命(おおくにぬしのみこと)、伊邪那岐尊(いざなぎのみこと)、伊邪那美尊(いざなみのみこと)他22柱

※この他、かびれ神宮、斎(いつき)神社、薩都神社中宮など含めて、御岩山全体のご祭神は188柱です。

【ご神徳】

ご祭神が188柱ですので、大願成就、縁結びなどあらゆる功徳があります。

添乗員さんの話では、

「有名な宇宙飛行士の証言ですが、宇宙から見て、地球上に強力な光を放っていた場所があり、それがこの御岩神社の場所だった」そうです。それほど強いパワースポット、それが御岩神社です。この有名な宇宙飛行士は、いったい誰でしょうか?また、日本の女性宇宙飛行士も同じ証言をしているとか。すごい話ですよね。

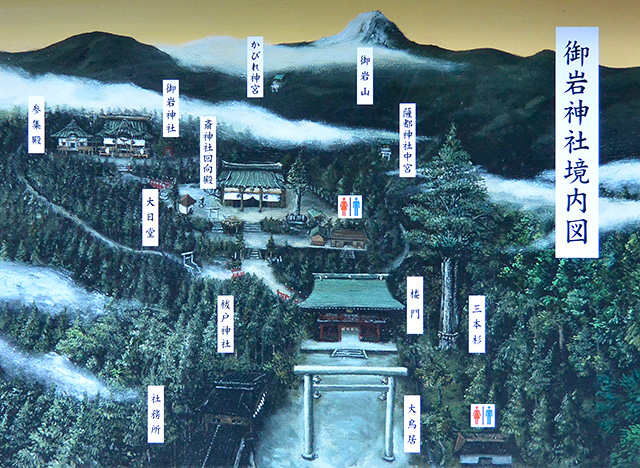

この境内案内図を見ますと、一番上のかびれ神宮から御岩山頂までは簡単に行けそうですよね。だから、バスの中で聞いた情報も合わせ考えると、まず山頂を目指して、後でじっくり写真を撮ろうと考えました。それが……

鳥居をくぐると、まっすぐ伸びた杉が素晴らしい参道でした。向こうに見えるのが、楼門(大仁王門)です。(この参道は、後で出てくる表参道と裏参道とは違います)

御岩神社の三本杉は「天狗杉」の異名を持つ。

そして、楼門の右前にあるのが三本杉。説明には、こう書かれています。『この三本杉は、地上約3mのところから三本の幹に分かれ、それぞれが直立かつ均等に伸びています。

目通り幹囲は8.4m、樹高は39m、枝張りは東酉南北へ7〜8mで、市内最大、県内有数の全国的にもすぐれた杉です。三本杉の三幹は根元から一株が分かれたのか、三本の株が成長にしたがい根元で癒着したのかははっきりしません。

なお、三本杉には伝説があり、昔、この木の三叉のところに天狗が棲んでいて、近所の人々や御岩神社への参拝者に恐れられていたことから、「天狗杉」の異名を持ち、樹齢500年以上と推定されています。』

龍の彫刻と門の天井画がマッチした珍しい楼門(大仁王門)

それにしても、龍の彫刻に合わせた日の出の絵、珍しいですよね。こんな発想、初めて見ました。これは日天図で、反対にある月天図と二つ合わせて、「日天月天図」です。(月天図、写真撮れず)

それにしても、境内には手入れがよくされた真っ直ぐに伸びた杉が多かった。

句碑もありました。

残り葉の 人のけはひに 散りかかる

大竹孤悠が昭和26年賀叱檀山登撃の折に詠んだ俳句で、初冬の賀叱檀山山中のひそやかなたたずまいによせる、しみじみとした情感である。

このような説明がされていますが、御岩山頂を目指した私には、まさにそんな気持ちになりました。特に下りは森の中一人でしたから。しかも、膝は悲鳴をあげていました。

月の夜に 石に還りし 道祖神

今まで、人のために尽くしてきた神さまとなった石が、誰もいない月明かりの静な夜にただの石に還っていく、といった切なさが感じられます。

「心洗」の池です。

初めて見た珍しい後生車(菩提車)

説明にはこうあります。

「中の車を上へまわすと現生の願い、下にまわすと後生の願いが叶うと伝えられています」

斎神社と御岩神社

神仏習合の名残で神様と阿弥陀如来像も祭られている斎(いつき)神社を過ぎるといわゆる御岩神社です。狛犬が可愛い!なんかチンみたいな顔して、狛犬としては小さく子犬みたいでした。

御岩神社の横にある参集殿の左横から、いよいよ表参道が始まります。この先に賀毗禮(かびれ)神宮があり、そして御岩山頂になります。

ごらんのような山道が多く、60代の私にはかなりキツかった。バスの中での情報のように、簡単には御岩山頂にはいけないようです。そして、途中数回休みながら、20分くらいかかったでしょうか? 賀毗禮(かびれ)神宮に着きました。

御朱印にも書かれる賀毗禮(かびれ)神宮と修験道としての表参道

【ご祭神】天照大神、その孫の邇邇藝命(ににぎのみこと)、立速日男命(たちはやひをのみこと)

ここから右に1分ほど行くと、山頂と御岩神社へ行く裏参道の岐路になります。ここで、山頂を諦めた人もいました。が、心配でしたが、私は山頂への道を選びました。正直、ここで戻るべきだったとこの後少し後悔しました。

清々しい参道と過酷な修験道の参道

心身を清める参道には、清々しいリフレッシュする参道もあれば、このような過酷な修験道としての参道もあるのだとつくづく思いしらされました。

「山頂まで、後どれくらいかかりますか?」

途中、降りてくる人たちに3度も尋ねた自分。道のわきの木につかまりながら、階段のような根を一段一段踏みしめながら……そして、20分ほど登って、やっと御岩山頂(かびれの高峰、530m)に着きました。

呼吸も荒く、へとへとになっていましたが、深呼吸した時、登ってよかったと……

最初にお見せした写真です。肉眼では、左のほうに日光の男大山も見えていましたが、写真では白く飛んでしまいました。(たまたま、案内人がいらして、山の名前を教えてくれたのです)

ここには、さらに奇岩がありました。その上にも登って立ってみました。下の写真が岩の上から撮った写真です。

しかし、下りは大変でした!

膝もガクガクになっていましたので、転げ落ちないようにゆっくり、ゆっくり元来た坂道を裏参道への岐路まで下りてきました。

この案内通りに裏参道を降りてきたのですが、樹々に覆われた参道は薄暗く、正直、人の姿も見えず、人の声もいっさい聞こえず、この道でいいのか心細くなって……だから、途中の写真を撮る余裕もありませんでした。

岐路から20分ほどでしょうか? (時間はあとでその位だったかと)薩都神社中宮に着いた時は、「ああ、間違いではなかった」とホッとしました。ここからは、御岩神社へそんなに時間もかからず着いたと思います。

御岩神社横の稲荷大明神と姥神(うばがみ)にお礼を言って、御岩神社を後にしました。

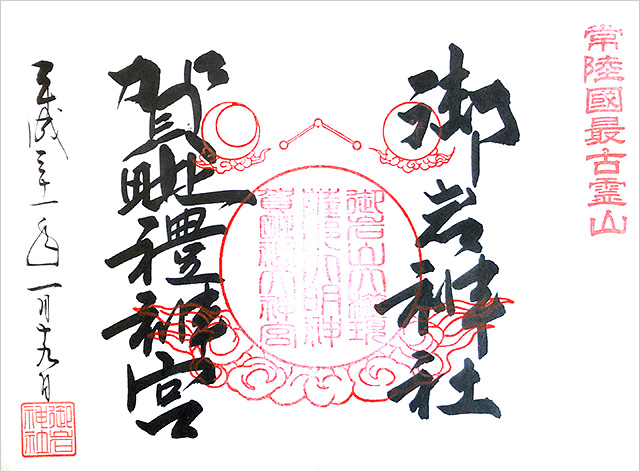

御岩神社・賀毗禮神宮の御朱印

御岩神社と賀毗禮(かびれ)神宮が一体となった御朱印。(二枚分のお礼600円を収めます)

終わりに

神社を参拝するには、当たり前ですが参道を通ります。参道は短かったり、長かったり色々あります。この参道を歩くことは、神さまを参拝する前に心身を清める準備だと思っています。そして、参道の最後に手と口を清める「手水舎」があります。今回のバスツアーでは、この参道があまりにも違った二つの面を見せてくれました。酒列磯前神社では清々しい気分にしてくれる参道、もう一つは修験道の厳しさを心身に課す御岩神社の表参道です。気分的には、天国と地獄。

新宿に帰ってきた時は両膝が痛み、階段の上り下り(特に下り)は手すりにしがみつきながらの情けない状態でした。

しかし、天国と地獄を通して見られる風景と心の満足があります。これがパワースポットたる神社の魅力なのでしょうか。

こちらのツアーに参加するにはコチラ

日本最強のパワースポットといわれる「御岩神社」と神磯の鳥居「大洗磯前神社」と宝くじの当たる「酒列磯前神社」参拝バスツアー

※当記事の内容は個人の感想を含み、諸説ある話の1つを基に作成されているため客観的な事実を表すものではありません。

また、特定の説を支持したり、異なる説を否定したりするものではないことをご了承ください。

なお、内容についてのご質問はお受けいたしかねます。

この記事を書いた人

渋谷 良久

2007年頃から、年に2〜3回趣味で日帰りバスツアーに参加していました。

当初は、はとバスをメインに、読売旅行、クラブツーリズムなどを利用していました。

2017年頃から神社に興味を持つようになり、(株)四季の旅のツアーに参加するようになりました。

カメラを持ってあちこち動いていますが、皆さんのご迷惑にならないよう気をつけています。

どうぞ、よろしくお願いいたします。