この記事は、諏訪大社の上社&下社を含む二社四宮をご参拝の紹介記事です。

(2019年1月5日参加)

2019年のパワースポット神社巡りは、諏訪大社から。

2019年の最初のパワースポットは、諏訪大社と決めていました。が、ツアー案内を見ましたら、なんと諏訪大社には4社もあります。諏訪大社上社/前宮・本宮

諏訪大社下社/春宮・秋宮

なぜ、諏訪大社には、4社もあるのでしょうか?

(ある神職さんの話から)まず、山を拝するために、無人の前宮ができたそうです。それから、大きな本宮ができて、この二つを「上社」としました。もともと、山を拝するのですから、山岳的で男性的な特徴があります。

次に、農耕的な稲作としての神を祀る「下社」ができました。農耕には季節的な要素があり、春宮と秋宮としました。また、女性的な特徴があります。

諏訪湖の湖畔できたこの4社を総称して諏訪神社になりました。湖畔といっても、今の神社がある場所は湖畔から離れています。が、昔の諏訪湖の湖面は今よりも高く、諏訪大社4社はもともとは湖畔にあったのだそうです。

諏訪大社には、ふつう拝殿の後ろにある本殿がありません。

本殿は、自然そのものがご神体になります。諏訪大社上社のご神体は南西にある守屋山、諏訪大社下社の春宮のご神体は杉の木、秋宮のご神体はイチイの木になります。

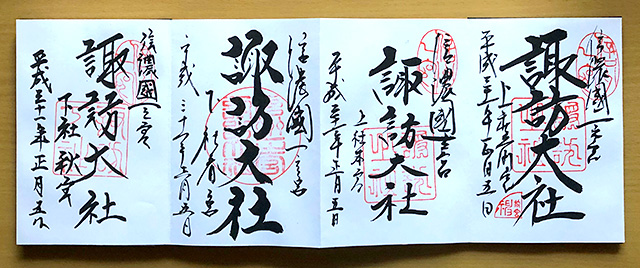

諏訪大社4社めぐりの御朱印で、特製「きんちゃく」をゲット!

(左より)諏訪神社下社/秋宮・春宮、諏訪神社上社/本宮・前宮

(左より)諏訪神社下社/秋宮・春宮、諏訪神社上社/本宮・前宮

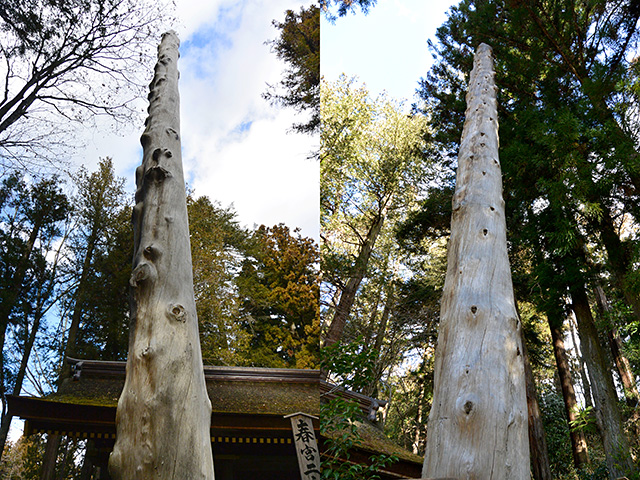

諏訪大社の特徴「御柱(おんばしら)」とは?

幾つかの神社を参拝したり、写真で案内など見てきましたが、境内に大きな4本のモミの柱が立っている神社は諏訪大社だけで、他の神社では見たことがありません。

もっとも、4本の御柱をすべて見られたのは、諏訪大社上社・前宮だけでした。他の諏訪大社三社では、一と二の御柱しか見ることはできませんでした。三と四の御柱は立ち入り禁止区域にあるからです。(諏訪大社の御柱の位置は、下の図が基本)

ところで、御柱って一体何なのでしょうか? 御柱5つの起源。

『諏訪大明神絵詞』によると、御柱祭は桓武天皇(784〜805)の時代からあったと記述されているそうです。が、御柱祭の起源は書かれていません。調べると、5つの起源が考えられてきました。

【御柱祭】正式名称は諏訪大社式年造営御柱祭。寅年と申年に行われます。

①結界を作る独鈷(どっこ:両端がとがっている杵形の仏具)

②神殿の建て替えを簡略化したもの(神社すべてを建て替えることから、その四隅の柱だけを建て替える)

③トーテムポール(霊が木に宿る)

④神話によるご祭神・建御名方神(タケミナカタノカミ)を封じる

⑤古代より、世界は4本の柱によって支えられているという神話が多くある

私見ですが、③の考え方が、山からモミの木を切って、下ろしてくる御柱祭のイメージに近いように思えます。

「御小屋(おこや)の山のモミの木は、里に下りて神となる」

という木遣り唄があります。歌われている神は山など土着の神で、諏訪湖の神はミシャグジ神と言います。上社の御柱となるモミの本は、八ヶ岳の阿弥陀岳中腹にある「御小屋山(おこやさん)」という山から伐り出されます。

【木遣り唄】掛け声が歌へ変化したもの

古事記に出てくるご祭神は建御名方神(タケミナカタノカミ)

【出雲の国譲り】高天原から天照大神より遣わされた神々の代表は、武甕槌神(タケミカヅチノカミ)です。武甕槌神は剣の先を上にした剣を湖に立てて、その上に胡座をかいて大国主神(オオクニヌシノカミ)に申し渡します。

「汝が領有している葦原中国は、アマテラスの御子が治めるべき国である。汝はどう思われるか」

「では、二人の息子に相談してみます」

と大国主神は答えました。

長男の事代主神(コトシロヌシノカミ)は、素直に引き下がりました。が、武力に自信のあった次男の建御名方神(タケミナカタノカミ)は武甕槌神に腕くらべを申し入れました。

しかし、あっけなく建御名方神は負けて逃げ出してしまいました。武甕槌神は追いかけます。

建御名方神は諏訪湖まで逃げてきましたが、追ってきた武甕槌神に

「今後はこの諏訪の国から出ることはありませんので、お許しください」

と、許しを乞いました。

そして、諏訪の国で他の豪族を従え、建御名方神は諏訪大社のご祭神になられたのです。建御名方神の妃は、八坂刀売神(ヤサカトメノカミ)と言います。(この妃は古事記には出てきません)

【諏訪大社のご祭神】

建御名方神と八坂刀売神。八重事代主神。ただし、古くから「諏訪大明神」とされることもあります。また、上社が建御名方神で、下社が八坂刀売神とすることもあります。

二人の神が仲違いして、お妃が下社に移ります。夜になって、建御名方神が湖面を渡って会いに行きます。その足跡が湖面の氷が山脈のように盛り上がった「御神渡り」で、諏訪大社七不思議の一つです。

【ご神徳】

勝負の神、農業・産業の神。大国主神の息子、夫婦で祀られているため、縁結び・安産・家内安全をはじめ、一般的なご利益も。

それでは、1日で諏訪大社4社をめぐる日帰りバスツアーに出発しましょう。今日のバスツアーの行程では、4社の参拝順は下社の秋宮・春宮、そして上社の前宮・本宮という順番です。

新宿・都庁下駐車場を7時45分に出発、途中双葉SAで15分の休憩をして、10時40分に諏訪大社下社・秋宮に着きました。

諏訪大社下社・秋宮

まず、雰囲気のある鳥居の前にある手水舎にて、お清めをします。それから、鳥居をくぐって、右に社務所があります。今回は諏訪大社4社の御朱印をすべてゲットすることを目的にしましたので、まず御朱印帳を預けました。

しかし、……

ここで白状しちゃいますが、痛恨のミスを犯しちゃいました。

御朱印に気を取られて、社務所の近くにある珍しい温泉の手水舎を見るのを忘れてしまったのです。添乗員さんの説明では、ユニークなユルい龍の顔からは、顔に似合わずかなり熱いお湯が出ているのだそうです。

興味のある方は「諏訪大社 温泉手水舎」で、画像検索してみてください。「御神湯」の立て札の前で、変顔した龍がいます。見たかったな〜!

気を取り直して、案内しますね。

下社・秋宮「寝入りの杉」は、丑三つ刻に寝つく?

樹齢600〜700年。丑三つ刻になると枝を下げて寝入り、いびきが聞こえてくるそうです。でも、杉のいびきって、想像できますか。サラサラ?ゴソゴソ?う〜ん想像できない!子供に「寝入りのすぎ」の小枝を煎じて飲ませると夜泣きが止まる、と立て札に書いてありました。

下社・秋宮「神楽殿」のしめ縄と狛犬

しめ縄は、出雲大社と同じ業者がつけかえるそうです。確かに、出雲大社のしめ縄と似ていますね。狛犬は青銅製で高さ1.7mで日本一。彫刻としてもかなり立派です。長野県諏訪郡原村生まれの彫刻家・清水多嘉示作。

(向かって)神楽殿の左横に、伊勢神宮を遠くから拝する神宮遥拝所があります。幣拝殿の左前に二の御柱が天に向かってそびえています。一の御柱は、幣拝殿の右です。

下社・秋宮「幣拝殿」

中央の二重楼門づくりの建物を「幣拝殿」と言います。低くなっている両側は「片拝殿」といいます。幣拝殿の彫刻は、鳳凰と龍。この幣拝殿の後ろに宝殿があり、宝殿のさらに奥にイチイの木のご神体があるのですが、幣拝殿の中へは入れず確認することができませんでした。同じく、三と四の御柱も見ることができませんでした。

下社・秋宮の珍しい「白い木肌の松」と御柱

幣拝殿に向かって右前には、珍しい白い木肌の松と一の御柱が立っています。白い木肌の松の葉で、三又のように3本出ているのを見つけ、財布に入れておくと金運が良くなると言われています。みなさん、探していましたが、二又の葉さえ見つかりませんでした。

あずけた御朱印帳(諏訪大社4社とも500円)を受け取り、少し早いですが、昼食にします。昼頃訪れる下社・春宮の方には食事処が少ないからです。

下社・秋宮の食事処とお土産

そばでは、鳥居の右前にある山猫亭・本店(鳥居の前の道・大社通り2〜3分いった左にも山猫亭・はなれ店)。肉のメニューにしたいなら、山猫亭・はなれ店の並びの門前ひろば内の食祭館。食祭館には。お土産も多く売っています。何を食べたらいいか迷ったら、この並びの2店に行けばいいでしょう。

鳥居前の山猫亭です。隣は観光案内所。ここで、大判「歩きたいわ、しもすわ99分のまちあるきマップ」を手にしてください。秋・春宮の近くが丸わかりになります。

ちょっとお腹が空いていたのと、パワーをつけようと思い、食祭館の「山菜うどんとミニ丼セット」(1,180円税別)にしました。ご覧の通り、盛り付けも綺麗で、味付けもしつこくなく美味しかったです。

お土産ですが、添乗員さんの話では、鳥居の右3分くらいのところの新鶴本店の塩羊羹がオススメ。正月限定菓子・切山椒もあります。

http://www.shinturu.com/shinturu2/youkan.htm

お腹もいっぱいになりましたので、次は諏訪大社下社・春宮にいきます。バスで10分以内。

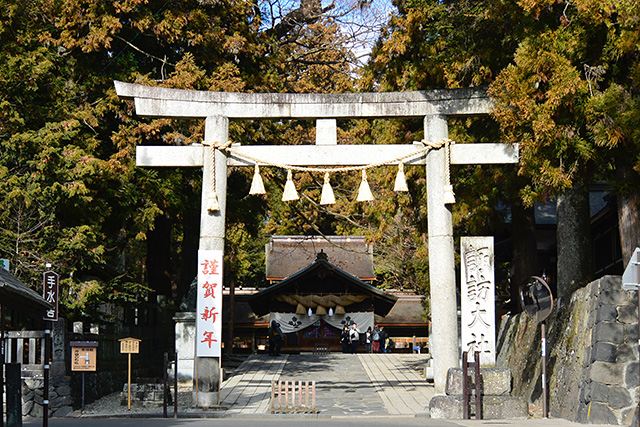

諏訪大社下社・春宮

春宮でも鳥居に入り、まずは右側の社務所に2つ目の御朱印をもらうために御朱印帳を預けます。

下社・春宮「神楽殿」

秋宮と同じように、出雲大社と同じようにしめ縄の存在感が大きいです。

下社・春宮「結びの杉」

神楽殿の右のほうに、縁結びの杉がそびえています。立て札の説明には、「この杉の木は先で二又に分かれているが根元は一つになっていることから『縁結びの杉』といわれている」と、書かれています。

下社・春宮「幣拝殿」

中央の二重楼門づくりを「幣拝殿」といいます。低くなっている両側は「片拝殿」。幣拝殿の彫刻は、みごとな龍と獅子です。

下社・春宮「御柱」

幣拝殿のそれぞれ向かって左前と右前に二の御柱(写真下・左)と一の御柱(写真下・右)がそびえています。

諏訪大社・下社七不思議の一つ「浮島」と浮島社

幣拝殿を見て神楽殿の前に戻り(上の写真)左隅の木の前に細い道があります。この細い道は、砥川(とがわ)の中洲「浮島」にかかる橋に続いています。この浮島は、どんなに川の水が増えても、けっして流されないといいます。そのことから諏訪大社・下社7不思議の一つになりました。この浮島には、小さな御柱を左右に設置したお祓いを司る祓戸大神(はらえどのおおかみ)を祀る浮島社があります。

この浮島のもう片方の橋を渡ると「万治の石仏」に出ます。

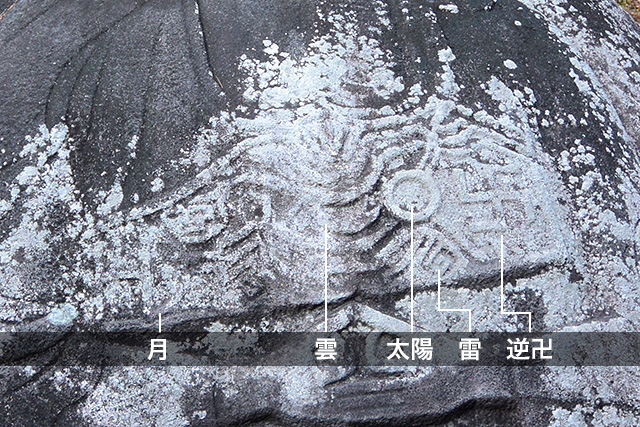

岡本太郎氏絶賛の「万治の石仏」

「世界中歩いているが、こんな面白いもの見たことない」岡本太郎談この石仏は、阿弥陀如来と大日如来を一体(同体異仏)として表しています。浄土宗の密教集団の弾誓上人(たんせいしょうにん)を祖とし、彼の供養塔と言われているそうです。

それにしても、頭と胴体がアンバランスですね。また胸には、月、雲、太陽、雷、逆卍の記号が彫られています。ナスカの地上絵を胸にした石仏とでもいいましょうか。

「万治の石仏」お参りの手順

- 正面で一礼する

- 「よろずおさまりますように」と心で念じる

- 石仏の周りを、願いことを心で唱えながら時計回りに三周する

- 正面に戻り「よろずおさめました」と唱えてから一礼する

御柱の謎を求めて「おんばしら館よいさ」へ

今回の諏訪大社4社めぐりに参加しようと思った時から、「御柱とは一体なんなのだろう?」と考えていました。その回答を求めて、春宮の鳥居から5分ほどのところにある「おんばしら館よいさ」にやってきました。しかし、自由時間の残りが少なく、スクリーンを前にした木落し体験、御柱映像、御柱経路模型など展示品をゆっくり見ることができませんでした。ちょっぴり、心残りです。

下社・春宮「下馬橋」

諏訪大社下社・春宮の最後に、鳥居の前の大門通りを5分ほど歩いたところにある下馬橋です。室町時代に建てられた下社で最も古い建造物。どんなに身分の高い人もこの橋の前では、馬や籠を降り、参拝したといいます。

バスは、諏訪大社上社・前宮に向かいます。約50分ほどかかります。

諏訪大社上社・前宮

諏訪大社上社・前宮は、諏訪大社の中でも最初にできた神社です。神社というより、神域といったほうがいいでしょうか。

第一の鳥居を入り、坂を登っていくと次の鳥居前に出ます。鳥居の右に社務所がありますので、御朱印帳をあずけます。

鳥居の左手には、神紋「穀(かじ)の木」があります。諏訪大社ではこの木を神社の紋にしています。そして、諏訪大社上社では根の数が4本で、諏訪大社下社では5本になります。下の写真2枚目の提灯をご参照してください。

上社・前宮「御室社」

今はもう行われていませんが、半地下式の土室が作られ、神職さんが蛇型の土着の神ミシャグジと冬ごもりをした遺跡地だそうです。(向こうに見える小さな社)

上社・前宮「十間廊」

石段をはさんで御室社の反対側にある十間廊(じっけんろう)。ここは政庁の場で、貢物などがここで実見されました。なんと、毎年4月15日の「酉の祭」には鹿の頭が75揃えられたといいます。そして、中には必ず耳の裂けた鹿が入っていることから、諏訪大社七不思議の一つに数えられたとあります。

ここから、前宮拝殿までの長めの坂道から、左方面を見ると八ヶ岳でしょうか、素晴らしい山々が眺望できました。

下の写真の老木は、前宮拝殿前にあるイヌシデです。和名のシデは、神社のしめ縄、鳥居や家の神棚に垂らす四手(シデ:紙垂)とこの植物の花が似ていることから。

上社・前宮「水眼(すいが)」の清流

拝殿の左を流れる名水「水眼」。「前宮の神域を流れる御手洗川となり、昔からご神水として大切にされた」とあります。

下の写真は、拝殿の左前にある御柱から見た拝殿。

上社・前宮「拝殿」

拝殿の後ろには、ご神木が2本あります。すごい枝ぶりですね。

御朱印帳を受け取り、最後は諏訪大社上社・本宮です。

諏訪大社上社・本宮

諏訪大社上社・本宮から3分ほど離れた駐車場にバスが止まり、茶店が並ぶ大通りを歩きます。まだ、お正月といった感じの参拝者が大勢いますね。時刻は14時40分ですが、かなり冷え込んできました。

鳥居をくぐり、右手の社務所にて最後の御朱印をもらい、記念品・特製「きんちゃく」です。ここでは御朱印帳は預けないで、書いていただくまで数分待ちます。これで、御朱印ミッションは完了です。

鳥居の方に戻ると、まだ寒いので焚き火をしていました。焚き火って懐かしく、そして心身ともに暖かくなりますね。

上社・本宮の観光ルートは鳥居を入ったら左に曲がります。するとすぐそば(焚き火の先)に、長野出身「雷雷為右衛門」の像があります。その手形の大きいこと!大人の手の1.5倍以上はあります。

上社・本宮「神楽殿」

この神楽殿の中には大きな太鼓があります。直径1.8m、長さ2.15m。なんと、この太鼓の皮は一枚皮が使われていて日本一だそうです。牛の皮とありますので、この皮の牛そのものもかなり大きかったはずです。今では大晦日のみ打つそうです。

神楽殿の先に行くと、土俵がありました。長野出身「雷雷為右衛門」と古事記の『出雲の国譲り』の際のご祭神・建御名方神と建御雷神の相撲勝負からでしょうか。

上社・本宮「大ヒノキ」と老木

写真左の大ヒノキは樹齢約1,000年。境内最古の樹木の一本で、かなり弱っていると説明されています。大ヒノキの向こうに見えるのは第二の御柱。そして左の小さく見えるのが東参道の鳥居です。右の樹木はなんだかよくわかりませんが、かなりの樹齢だと思います。

上社・本宮の67mの「布橋」

下の写真が東参道の鳥居です。鳥居の向こうに見えるのが「布橋」。この布橋は67mあり、屋根が付いている長い廊下のような感じです。

布橋の左側には、いろいろな建物があり、下の写真は「額堂」といいます。ご覧の通り、いろいろな額がかかっています。また、摂社・大国主社もあります。

上社・本宮「硯石及び四脚門」

説明に、こうあります。「硯石とは前方脇片拝殿の屋根の上に見える石のことで、この石の凹面は常に水を湛えているところからその名が来ている。明神の天降り給う場所であり神降しをする古代宗教の最高至極の位置であったと云われている」

「四脚門は大祝(おおほおり 上社最高の神官)が硯石に登って行った門」本宮最古の建物。

上社・本宮「宝殿」は諏訪大社七不思議の一つ

軒からはどんなに干天の日でも最低三粒は水滴が落ちるといわれています。日照りの際には、この水滴を青竹に入れて雨乞いすると必ず雨が降ったと言われています。諏訪大神が水の守護神として広く崇敬される所以です。(写真は西宝殿。東宝殿もあります)

上社・本宮「参拝所と拝殿」

1月5日でしたので、まだお正月の参拝者で、ご覧のとおりの混雑でした。ここは通常の拝殿ではなく、参拝所ですが、これ以上は入れません。2枚目の写真が、拝殿になります。

鳥居を入って、一の御柱が見える右の社務所前から見た境内です。やはり、御柱って奇妙だとは思いませんか。(上社・本宮では、これが一の御柱になります)

そして、鳥居から最初に歩いてきた北参道方面を見た写真です。

1日で諏訪大社4社めぐりを終えて

4社には、ここで紹介しきれなかった摂社や末社がたくさんあります。また、1日のツアープランの自由時間では、全部が全部ゆっくり見学できません。しかし、諏訪大社の主なところは見学できたと思います。2019年の年初めのパワースポット神社参拝は、満足できました。

諏訪大社4社の御朱印のお納め料は、すべて500円です。ふつう、300円が多いので、その差額分が記念品になったと思えば、よいのでしょうか。

諏訪大社に行くツアーはコチラ

日帰りツアー

諏訪大社の上社&下社を含む二社四宮参拝ツアー

1泊2日ツアー

諏訪大社四社巡り・ゼロ磁場分杭峠 1泊2日間ツアー

※当記事の内容は個人の感想を含み、諸説ある話の1つを基に作成されているため客観的な事実を表すものではありません。

また、特定の説を支持したり、異なる説を否定したりするものではないことをご了承ください。

なお、内容についてのご質問はお受けいたしかねます。

この記事を書いた人

渋谷 良久

2007年頃から、年に2〜3回趣味で日帰りバスツアーに参加していました。

当初は、はとバスをメインに、読売旅行、クラブツーリズムなどを利用していました。

2017年頃から神社に興味を持つようになり、(株)四季の旅のツアーに参加するようになりました。

カメラを持ってあちこち動いていますが、皆さんのご迷惑にならないよう気をつけています。

どうぞ、よろしくお願いいたします。