目次

この記事は 出羽三山ツアー の紹介記事です。

出羽三山「生まれ変わりの旅」とは?

古くより、西の伊勢神宮(祭神はアマテラス)に詣でることを「西の伊勢参り」、東の出羽三山に詣でることを「東の奥参り」と称し、双方を詣でることは重要な人生儀礼のひとつとされてきました。出羽三山「生まれ変わりの旅」とは

【現世】羽黒山で今世での願いをかなえ、

【過去】月山ではご先祖様の霊がいるため死後の安楽と往生を祈り、

【来世】湯殿山で新しい生命(いのち)をいただいて

生まれ変わる旅のことです。

出羽神社・開祖は蜂子皇子

父・崇峻天皇が蘇我馬子により暗殺されたため、馬子から逃れるべく蜂子皇子は聖徳太子によって匿われ宮中を脱出し、海を船で北へと向い、山形県鶴岡市由良にたどり着きました。そして、三本足の霊烏(れいう)の導くままに羽黒山に登り、羽黒権現の御示現を拝し、山頂に祠を創建されました。次いで、蜂子皇子は、月山・湯殿山を次々と開きます。

【出羽三山神社公式ページ】

新宿・都庁地下駐車場を21:45分発。

「えっ!22:00消灯!」高速道路ではバス内の明かりは他のドライバーに眩しく危険なため、消灯する決まりになっているそうです。

しかし、ふだん1:00頃まで起きている私は、なかなか寝付かれませんでした。

那須高原SAと寒河江SAの2回の休憩を取り、朝の5時に月山レストハウスに着きました。

【月山8合目】濃霧の弥陀ヶ原湿原と御田原神社

「見えない!ものすごい濃霧!」視界20mくらいでしょうか?周りが全然見えません。月山レストハウスから約10分ほど湿原を歩いて行くと御田原神社に着きます。

〈祭神〉は、クシイナダヒメ (スサノオの妻)です。

御田原神社から月山神社を遥拝(遠くから拝む)することで、月山神社本宮を参拝したのと同じご利益を得られるとのことです。が、月山の頂上がどこなのか見えません。日本の神では一番好きな〈月読命〉に会えないと思うと、とても残念です。

下の写真の奥に見える鳥居から今回のツアーでは行かない月山神社本宮へ。徒歩で2時間30分ほどかかるそうです。

月山神とウサギ

ウサギは月山神のお使い、あるいは月の精とされています。悪運から逃れる力があるとされ、干支の卯年は月山の御縁年とされています。ところで、

地上のウサギは全てメスで、月に住むウサギがオスって知っていましたか?

童謡の『うさぎ』は、月にいるオスを慕う地上のメスの情景を歌ったものだそうです。

♪うさぎ うさぎ なにみて はねる

♪じゅうごや おつきさま みてはねる

月山にはご先祖様の霊がいるため、月山は死後の安楽と往生を祈る山です。そして、山伏の修行では、死後を体験する山です。今日の霧の天気は、まさにそんな死後の世界です。

湿原に咲いている黄色の百合が、なんだか生まれ変わりを待っている魂のように見えてきました。また、白い小さな花は、賽の河原で石を積んでいる子供の魂でしょうか。

羽黒山、宮田坊の精進料理の朝食

月山レストハウスから約1時間後に、宿坊街・宮田坊にて朝食とお風呂をいただきました。品数が多い美味しい精進料理です。宮田坊の方から挨拶があり、大きな盃に入れられた日本酒を一口ずつ回し飲みしてから、朝食をいただきます。

上:月山筍・しいたけ・油揚げ/蕗・さやえんどう・こんにゃく/ごま豆腐

中:ところてん/ブナのかのかわ/野菜の天ぷら/アオミズの和え物

下:お新香・ご飯・豆腐となめこの味噌汁

出羽三山の精進料理とは?

月山などの奥深い山で生活するために「生きるための食」として山伏が創作し継承されている。必要な食材を山の恵みとして採集し、食材の乏しい厳しい冬を乗り越えるために、あく抜きや塩蔵保存、水出しといった時間と手間のかかる保存技術や調理方法が編み出された。出羽三山に参拝する者は、精進料理をいただいて身を清め、山へ向かう準備を整える。

(道路わきの看板から)

宿坊街の多くの建物には、特徴のある太い綱がかけてありました。これは松例祭(冬の峰)に、つつが虫(悪魔)を引張って焼き捨てる神事に使った引き綱で、綱をかけると悪魔が近寄らないと伝えられています。

【松例祭】

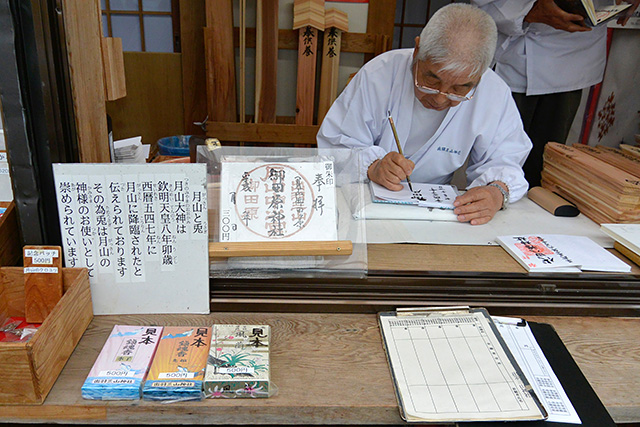

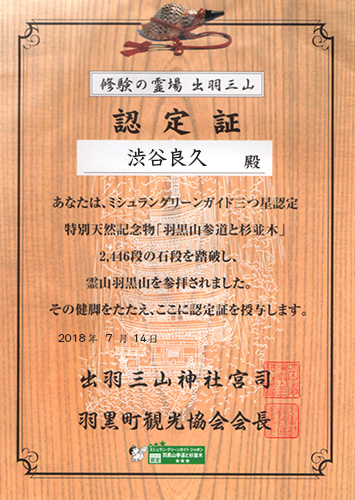

【羽黒山】現世は辛い!2,446段の石段と杉並木

宮田坊から宿坊街をぶらぶら歩き、約15分ほどで羽黒山の随神門です。鳥居が、日常と神域の境目であるかのようです。神域は主に杉に覆われた世界で、鳥居の向こうに見える屋根が隋神門ですここから、今日最も楽しみにしていた羽黒山の参道が始まります。それが最も過酷な道であったとは、この時には夢にも思っていませんでした……。

随神門から五重塔へ

隋神門をくぐると、戸隠神社の杉並木を思わせる、立派な樹齢300年から500年を超えるミシュラン・グリーンガイド・ジャポン三つ星の杉並木が出迎えてくれます。山頂までの1.7kmの参道には、右側に284本、左側に301本の総数585本が植えられています。

随神門から下る継子坂の下には六つの末社が建っています。すぐ先に祓川にかかる神橋、右手向こうに須賀の滝をバックにした祓川神社と岩戸分神社があります。

橋を渡り、須賀の滝へ行く右の曲がり角に、「注連掛桜(しめかけ桜)」があります。祓川で禊(みそぎ)をするとき、この桜の木に注連(しめ縄)をかけたと言います。祓川神社から見た神橋は、撮影のベストアングルです。

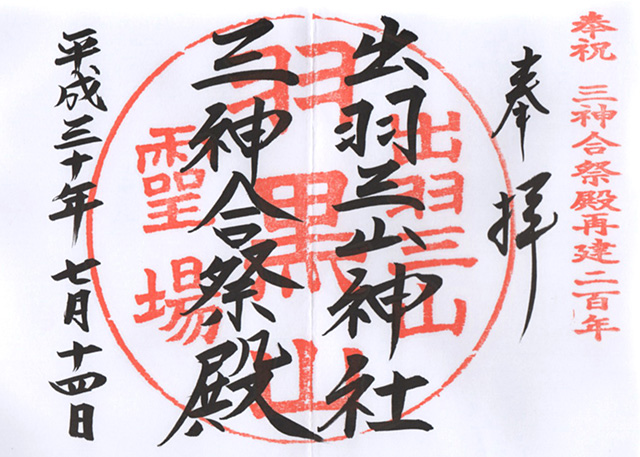

神橋付近はまだ緩い坂道で、気持ちも体も元気いっぱい。10分ほど歩くと羽黒山最古の建築物・五重塔が見えてきました。「三神合祭殿」再建200年記念として、明治以降なかった扉が2018年11月4日まで公開されています。

お祓いを受けてから、中に入ります。入ろうかなと思った瞬間、

「今日は入ってはいけない!」と予感がしました。

だから、入らず先を急ぎました。予感は見事的中!この後の約1時間はマジで「死ぬかと思った!」ほどの坂道でした。

(私の場合、普段あまり歩かないデスクワークのみの生活でしたので厳しかったのです。しかし、ツアーの他の60歳くらいまでの方々は、「ちょっと辛いかな」くらいで平気で登って行かれました。だから、ご年配の方々でも、出羽三山参拝を諦めないでください)

五重塔から一の坂、二の坂は「死ぬかと思った!」そして…

五重塔からの坂道を登り始め、「一の坂」に入ったあたりから、私の体が悲鳴を上げ始めました。玉の汗が吹き出し、呼吸も乱れてきました。100段登っては休み、100段登っては休み、いつしかツアー仲間から遅れ、最後尾になっていました。

一の坂(上)と二ノ坂(下)

「二の坂」に入る頃はマジで「ここで心臓麻痺でも起こしたら、あの世行きだな」とか馬鹿なこと考え、「そうだ!羽黒山は現世だから、現世が最も辛いのは当たり前」とか思いつつ、一歩一歩登って行きました。全身汗まみれ、フェイスタオルもびっしょり。冷や汗を含め1リットルはかいているかもです。

「もう、だめ…。どうしよう!」

と思っていたら、二の坂茶屋の屋根が見えてきました。「なんとか、二の坂茶屋まで行こう」と気を取り直すことができました。着いてからは、しばらく呆然自失。

お姉さんの笑顔とブルーベリーのかき氷に救われました。

「生き返った!」

汗をかなりかいた体には、冷たいかき氷は天界の甘露のようでした。

しかし、まだ「三の坂」が残っています。あまりゆっくりしていると、10時50分集合に間に合いません。添乗員の田澤さんからは「10時に出れば、ゆっくり間に合いますよ」と言われましたが、すぐ出発することにしました。今はまだ9時30分ですが。

三の坂から頂上へ

はぁはぁ、ゼイゼイしながら「三の坂」を登りきりました。持っていたイラストマップで確認。しかし、まだ先に坂がありました!

そして、やっと参道の最後の「羽黒山」と書いてある鳥居が見えてきました。

「登りきった!」

【現世】の過酷さが身にしみた後のホッとした瞬間です。

「三神合祭殿」にて団体祈祷

10時50分集合には十分間に合い、しばらく休む時間もありました。その後、山伏さんから「お注連( しめ)」をいただき「三神合祭殿」で団体祈祷を受けました。初めての経験です。

しかし、神職の方が祈祷で何を言っているのか全然わかりません。仏教では御経を読みますが、神職の方は何を読んでいる、または何を話しているのでしょうか。男性二人と女性一人の合唱のような響きでした。

そのあと、女性が、祈祷をお願いしている私たち一人ひとりの背中に鈴を当てていきました。何の意味かわかりませんでしたが。

「三神合祭殿」の前の鏡池の表面を覆っているのは、スイレン科の植物の1種コウホネです。

〈三神合祭殿・祭神〉月読命、伊氏波神(稲倉魂命)、大山祇命、大己貴命、少彦名命

【出羽神社(三神合祭殿)羽黒山】

山伏さんの解説つき境内案内

団体祈祷のあと、山伏さんの解説つき境内案内が数カ所ありました。添乗員さんからは「あまり聞けないお話ですよ」と前もって言われていましたが、正直、疲れて切っていた私は、よく覚えていません。メモを取ることも忘れていました。情けない、不甲斐ない自分!

そんな山伏さんの話の中で、「出羽」は「いでは」と読みますと聞きました。

球体の上には鳥がのっています。この鳥は、出羽三山開祖・蜂子皇子を導いた片羽根2m40cmある三本足の霊烏(れいう)です。

また、天皇家ゆかりの地や芭蕉の像と句碑「 涼しさや ほの三か月の 羽黒山」があります。そうだ、芭蕉の「奥の細道」は東北紀行だったと思い出しました。

※ほの三か月:わずかに見える(にじんだような)三日月という意味です。

最後に、出羽三山歴史博物館〜博物館と羽黒山の文化財〜を見学しました。

羽黒山には、この他見るべき多くの建物や施設があります。詳しく知りたい方は、こちらを参照してください。

【羽黒山・境内のご案内】

【博物館のご案内】

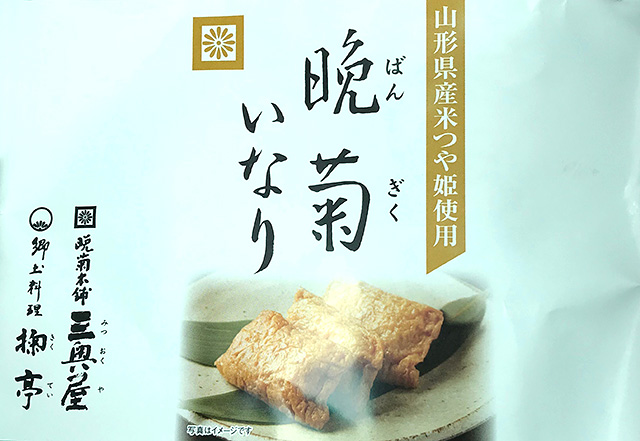

晩菊いなりのランチ

羽黒山から湯殿山に向かう途中で、昼食「晩菊いなり」3個入りを支給されました。五目ごはんのような中味でとても美味しかったです。また、薄切りの「たくわんチョコレート 夢」が1枚付いています。チョコレートでたくわんの半部ほどがコーテングされています。味は、たくわんとチョコレートが融合して絶品!とかではなく、別々に感じられる微妙な感覚「?」です。

【湯殿山本宮】語るなかれ、聞くなかれ

〈祭神〉大山祗神、大国主神、少彦名神羽黒山から約1時間で、湯殿山レストハウス着。想像していた大きな鳥居が前方に見えます。ここから湯殿山本宮までは、参拝バス(片道200円、往復300円)に乗り約6分ほどです。

参道入り口の先は、なんと、撮影禁止!

湯殿山本宮と刻まれた大きな石碑と湯殿山御神牛が出迎えてくれます。ここから歩いて5分で、湯殿山本宮・御祓所です。ここでは、まず履物を脱ぎ、裸足になります。お払いを受け、陰陽師が使う式神のような小さな紙の人形をもらい、この人形で体の主なところを拭き、人形に自分の穢れを移します。それから、三度息を吹きかけた後、御祓所の中に流れている渓流(支流)に流します。

そこから30秒ほどで、御神体の前に出ます。申し訳ありませんが「語るなかれ、聞くなかれ」の御神体ですので、書くことも写真で見てもらうこともできません。

「語られぬ 湯殿にぬらす 袂(たもと)かな」

梵字川の渓谷にある「芭蕉の句碑」です。芭蕉も、語ることはできなかったのです。

御神体の横から上に上がり、梵字川の渓谷を眺めることができます。参拝後、御祓所に併設された御神湯風呂(足湯)に足をつけます。湯の温度はかなり高く、1分も足を入れていられません。その後、氷水のように冷たい水道水をかけると、チャキっとしました。

ところで「なぜ、牛なの?」

湯殿山本宮が丑歳に開山されました。また、湯殿山が春になると牛が寝そべっているような形に雪解け模様がでることに由来して、牛は神の化身として崇められています。

(湯殿山神社ホームページより)

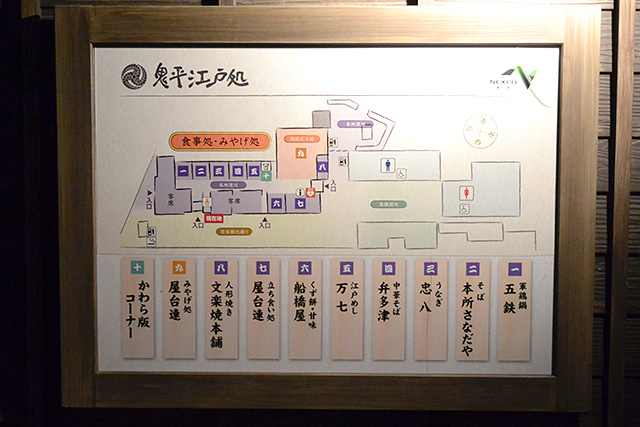

おまけ、羽生PA「鬼平江戸処」

帰りの2回目の休憩は羽生PAです。ここは、まさに江戸のテーマパークのようでした。深川にある「江戸資料館」にも、ひけをとらない情緒がありました。ちょうど休憩時間が7時過ぎでしたので、かなりいい雰囲気です。休憩1時間ほどとり、ここで夕食をとってから帰りたいと思いました。四季の旅さま、なんとか時間取れませんでしょうか?

江戸と鬼平

(以下パンフレットより抜粋)

江戸では、元気であたたかく、思いやりと助け合いに溢れた暮らしが日々繰り広げられていました。そんな「江戸びと」の人情味を代表する人物のひとりが、鬼平こと、長谷川平蔵です。実在した火付盗賊改方長官で、池波正大郎氏の時代小説「鬼平犯科帳」の主人公として知られ、根強い人気を誇っています。

「鬼平江戸処」では、そんな江戸を描いた「鬼平犯科帳」の時代、江戸庶民が最も生き生きとしていた十八世紀末〜十九世紀前半の江戸の町と人情を、史実に基づき忠実に再現しました。ここに広がるのは、まさに日本人の心のルーツなのです。

江戸の入口「栗橋関所」をくぐると、そこはもう江戸。江戸の繁栄を象徴する「日本橋大店」、下町の「本所深川」、江戸で一番賑わった「両国広小路」の屋台の連なり、鬼平が闊歩した界隈が緻密に再現されています。「鬼平犯料帳」に登場する店名もあちこちに。

屋内の町並みでは、朝・タ・夜が一定の時間ごとに訪れ、売り声や季節の音がゆったり流れます。情緒豊かな江戸世界、鬼平の物語世界が、あたかもタイムトリップしたかのようにリアルに体験できます。

終わりに

【過去世】月山8号目弥陀ヶ原湿原と御田原神社は濃霧の中、【現世】羽黒山の杉並木では日差しが差し始め、【来世】湯殿山では青空になりました。まるで、人生の縮図のような出羽三山「生まれ変わりの旅」の一日でした。日を改めて、月山神社本宮で「月読命」を参拝したいと思っています。

【日本遺産 出羽三山 生まれかわりの旅 公式WEBサイト】

こちらのツアーに参加するにはコチラ

夜行日帰り 出羽三山 「生まれかわりの旅」

この記事を書いた人

渋谷 良久

2007年頃から、年に2〜3回趣味で日帰りバスツアーに参加していました。

当初は、はとバスをメインに、読売旅行、クラブツーリズムなどを利用していました。

2017年頃から神社に興味を持つようになり、(株)四季の旅のツアーに参加するようになりました。

カメラを持ってあちこち動いていますが、皆さんのご迷惑にならないよう気をつけています。

どうぞ、よろしくお願いいたします。